2. 上海申康医院发展中心 上海 200041

2. Shanghai Shenkang Hospital Development Centre, Shanghai 200041, China

自20世纪70年代以来,国内外学者开展了对疾病危重度(Severity of illness)测评的研究。疾病危重度测评是个复杂的系统[1],传统以“轻、中、重”进行描述过于粗略且不科学,不仅不足以描述患者病情的严重程度及其变化情况,同时也不能满足医院管理对疾病危重度评价的需求[2]。对于医生和患者而言,疾病危重度可用于对单个患者现状评价、疾病转归的预测;对于医院而言,随着医院管理需求的提升,不同疾病、患者之间的危重度也逐渐作为评价医院收治患者病情水平的依据。

本文利用文献数据库和网上检索,收集国内外疾病危重度的测评工具及其应用情况,进行分类归总,评估疾病危重度的不同测评工具的适用性及其在医院管理绩效考评中的价值。根据国外已有评价系统的应用目的,可以分为用于预测患者结局的临床医学类评价系统以及回顾性评价疾病的管理类评价系统。前者更侧重于对病人个体水平的评价,基于患者独特的临床特征,如症状、体征和生理参数等;后者侧重于从医院水平做出评价,考虑的是某种类型疾病的特征及其在医院中的资源消耗,这是本文的分析重点。

临床医学类的评分系统分为特异性评分系统和非特异性评分系统。[3]疾病特异性评分是指针对某一种疾病的严重程度或预后的评分方法,比如多器官功能障碍综合征评分(MODS)、急性呼吸窘迫综合征评分(ARDS)、弥漫性血管内凝血评分(DIC)、格拉斯哥昏迷程度评分(GCS)、中毒严重程度评分(PSS)、创伤指数(TI)等。疾病特异性评分系统已经应用很多年,但由于每个系统仅限于对一类特定疾病的评估,应用上受到了很大限制。疾病非特异性评分系统是指可以对任何原因所致的危重状态的预后进行综合性评估的评分系统。急性生理和慢性健康评分系统(APACHE)、简明急性生理评分(SAPS)、早期预警评分(EWS)等属于非特异性评分系统。

为了保障医疗质量、优化医院管理以及控制医疗费用,被用于评价疾病危重度的管理类测评工具包括:疾病诊断相关组(Diagnosis Related Groups,DRGs)、卫生保健资源分组(Healthcare Resource Groups,HRGs)、病人管理分类(Patient Management Category,PMC)、疾病分期(Disease Staging)、疾病严重度分类系统(Medical Illness Severity Grouping System,Medis Groups)等。根据是否以ICD编码作为评价进行归类,其中DRGs及其相关系列(DRGs、SOI和CSI、AIM)、PMC、Disease Staging以ICD编码为基础,Medis Groups则不是。

疾病诊断相关组(Diagnosis Related Groups,DRGs)在19世纪70年代由耶鲁大学推出。自1983年以来,美国医疗财政管理局(Health Care Financing Administration,HCFA)推出的HCFA-DRGs (2001年更名为CMS-DRGs,于2007—2008年被称为MS-DRGs)为美国老年和残障医疗保险(Medicare)所采用(因此也被称为Medicare DRGs),开始作为医保支付的依据。DRGs分类的核心为结合疾病分类与医疗处置,使统一DRG代码的病种在临床性质与医疗资源的耗用上接近。实施DRGs初期,由于未将疾病的危重度进行区分,常常导致医院收治患者的治疗费用超过医保所应支付的费用。因此,在DRGs的发展过程中逐步把疾病危重度纳入考虑范畴,通过对伴随疾病的重新认定,且给予每个伴随病种一个严重度等级(常分为3或4个严重度等级),以试图更好地反映病情危重度。

美国的DRGs可分为两个系统,即Medicare DRGs系统和AP-DRGs系统,前者主要用于Medicare和Medicaid的住院服务,后者在前者基础上有所扩展,更能反映非Medicare人群的情况。无论哪个系统,都不断修订完善,发展出了众多改进版本,并逐步把疾病危重度纳入考虑范畴。[4, 5, 6]

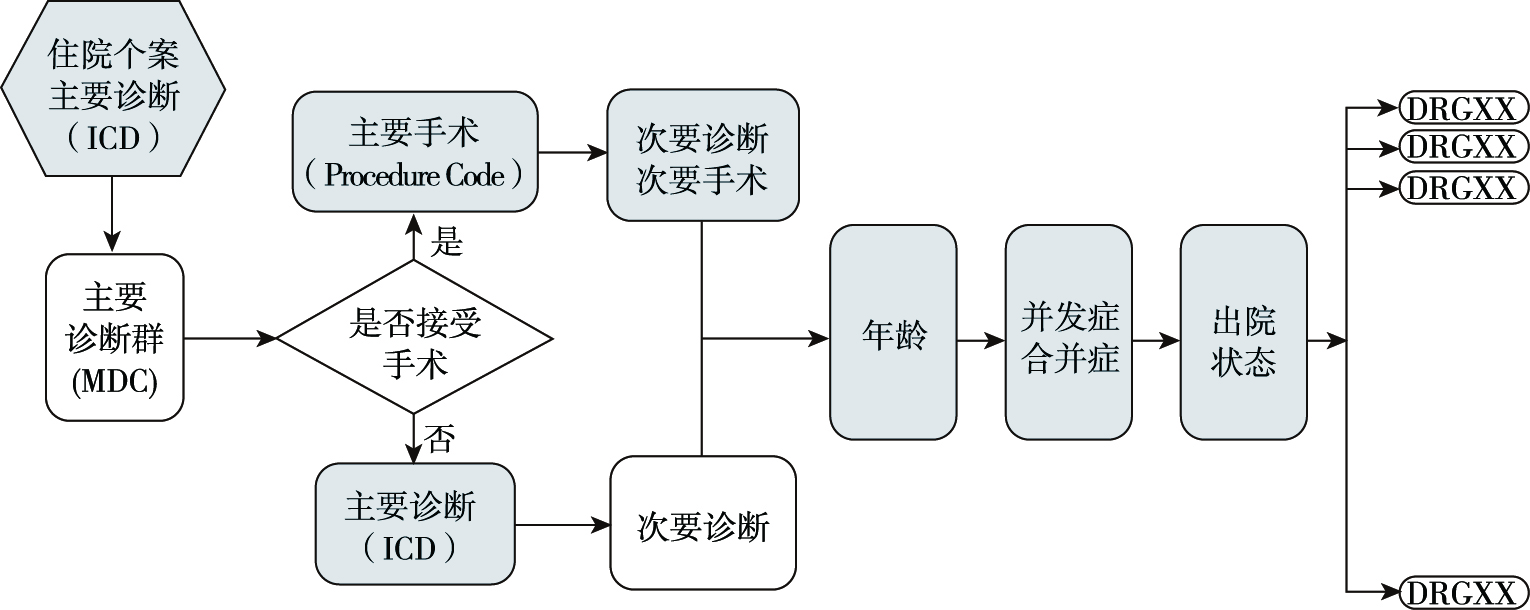

基本的Medicare DRGs首先以器官系统作为分组依据,将主要疾病诊断分为23组(后为25组),称为主要诊断分类(Major Diagnostic Categories,MDCs),接着以是否接受手术治疗区分为医疗组(medical group)与手术组(surgical group),第三步是分别在医疗组与手术组中依照住院的治疗过程将医疗资源消耗与疾病型态相近的分为一类,最后一步是考虑其他相关因素,例如是否有合并症或并发症(comorbidities /complications,CC)、年龄、出院状况等,从而将疾病分成492 个DRGs组(后增加到538组)。其中诊断与手术依照国际疾病分类代码第九版临床修正版(ICD-9-CM)或操作代码予以编码,分类方式见图 1。

| 图1 DRGs分类方式 |

不同DRGs之间关系的发展如下:

1989年HCFA委托耶鲁大学对Medicare DRGs分组标准进行研究,研制了RDRGs:在以是否手术、主要诊断、主要手术、次要诊断分类的基础上,将“是否具有合并症或并发症”因素进行细化,将所有符合合并症、并发症定义的次要诊断标示出136种次要诊断群组,并将每一群组分别归类为不同的类别。对于手术组患者,次要诊断被归为4个类别(非/轻度CC、中度CC、重度CC、极严重CC);对于医疗组患者,根据其次要诊断,则归为3个类别(非/轻度CC、中度/重度CC、极严重CC),以此来区分疾病的复杂程度和对资源的耗用程度,作为DRGs分组的标准。

1993年HCFA参考了以下AP-DRG的重大CC列表,将次要诊断进行再分类,形成非CC、非重大 CC和重大CC(MCC)三个类别,这一版被称为SDRGs。MS (Medicare Severity)-DRG[7]以SDRGs为基础,于2008年开始实施,这一版与基本的Medicare DRGs相比,在架构上做了重大改变,包括:DRGs分组由538组增加为745组;形成一个CC目录和一个MCC目录,从而将次要诊断分为MCC、CC和非CC三类;取消年龄分组;减少CC诊断数量。根据这一方法分类,疾病危重度由最严重的次要诊断决定,与次要诊断的数量无关。

上述Medicare DRGs系统及其改进主要针对Medicare人群,1988年纽约州根据立法推出了AP-DRGs系统,把DRGs适用范围扩展至所有人群,将HIV感染者、新生儿、儿童、多处创伤患者等包括进来,形成25个MDCs。此外,AP-DRGs主要通过建立MCC目录的方法对疾病危重度进行区分。在每一个MDC下,根据临床专家的判断和评估,建立一个次要诊断目录,目录内收录对资源的利用产生持续性重要影响的次要诊断,即MCC,并在此基础上形成一个单独的MCC AP-DRG分组。最终共形成60个MCC AP-DRG组。1991年推出的APR-DRGs[8]以AR-DRGs为基础,将疾病严重程度与死亡风险分别纳入,作为DRGs分组的重要因素。其特点在于:精简基本DRGs分组,共分为314组;将患者的次要诊断的疾病危重程度和死亡概率分别分为4个等级,即轻度、中度、重度、极重度;除考虑患者的次要诊断的严重程度、死亡风险外,还要根据次要诊断与患者的其他因素(如年龄、主要诊断、是否手术等)的交互影响,将每个基本DRG组再细分为四个亚组,共计为1 258组DRGs。

澳大利亚DRGs——AN-DRGs(Australian National DRGs),结合了美国的AR-DRGs与APR-DRGs发展而来。1996年改名为AR-DRGs。[9]AN-DRGs的CC目录并不针对所有DRGs分组,而是对于每个分组单独制定。为反映次要诊断的严重程度,AR-DRGs建立了并发症—合并症矩阵(Complication and Comorbidity Level matrix,CCL matrix),这样同样的次要诊断在不同的DRG组内就可能归入不同的等级。基于CCL及患者的其他因素(如年龄、出院原因、手术情况等),可确定并发症和合并症对患者产生的累积效应,以患者临床复杂性等级(Patient Clinical Complexity Level,PCCL)表示,对每一个病例进行计算。最终,在一个基本的AR-DRG分组中,可根据上述指标将病例分为A、B、C、D四个等级,复杂程度及资源耗用量由高到低排列。

英国于1986年开始进行DRGs的研究,独立形成了不同于美国的卫生保健资源分组(Healthcare Resource Groups,HRGs)系统,它是针对使用共同医疗保健资源、在临床上相似的治疗方法的标准化分组,主要用于卫生资源的管理和医疗评价。从2009年4月起,HRGs已经成为英国政府按结果付费(Payment by Results,PbR)的最重要依据。HRGs不仅适用于住院病人,也适用于门急诊病人的分类,由临床医生、财务专家、统计学家、卫生经济学家、HRGs使用者以及PbR团队和病例组合的专家共同设计。[10]HRG使用ICD-10的诊断编码和手术分类OPCS的医疗过程编码。HRGs采用一个5字符的编码结构,前两个字符代表类与分类(chapter/sub-chapter),接下去的两位字符代表在每个类内的资源分类HRG数字,最后一个字符表示年龄或者疾病严重程度的差别(split),对大多数HRGs来说,有三个splits来反映疾病严重程度水平,即没有并发症/合并症、中度并发症/合并症、重大并发症/合并症。

病人管理分类(Patient Management Category,PMC)与DRGs一样,以ICD诊断为依据,采用病人出院摘要数据,对住院病人进行病情危重度分类的一种测量方法。与DRGs不同的是,DRGs以患者的首要疾病为主要判断基础,而PMCs综合考虑患者所有的疾病。[11]由于疾病危重度与成本间通常正相关,PMC规范成本权重往往亦被用作综合性病例危重度的一个指标,因此PMC适合于医疗质量管理和费用控制。

疾病分期(Disease Staging)是病例组合(case-mix)的又一种方式[12],由英国NHS推出。这是一种测量具体的、已经明确定义的疾病的严重程度的方法,是一种利用诊断结果来产生具有相似治疗方法和相似预期效果的病人集的分类体系。最初针对癌症的分期进行,20世纪70年代开始推广到其他类型的疾病。目前已经分级的疾病有420多种,每种疾病分成4个阶段,表示疾病的严重程度由轻到重,预后也越来越差,其依据为基本诊断、患者性别、年龄、入院情况、出院情况、伴随病等。

疾病严重度分类系统(Medical Illness Severity Grouping System,Medis Groups)[13]与APACHE类似,根据病人的原始数据如年龄、性别、主要诊断及主要的临床检查、检验结果做严重度评价,评分计算与诊断无关。但是APACHE主要用于重症监护ICU病人死亡危险的评价,而疾病严重度分类系统则试图将危险评分扩展至所有病人。其最初被用于分析资源的消耗,后来被用于促进医疗质量。[14]各种管理类疾病危重度测评工具的总结见表 1。

| 表1 各种管理类疾病危重度测评工具的特点 |

根据国外常用评价系统的使用目的,本研究将已有的疾病危重度测评分组工具分为用于预测患者结局的临床医学类评价工具和回顾性评价病情的管理类评价工具两大类。其中第一类更侧重于对单个患者的评价,评价基于患者独特的临床特征,比如症状、体征和生理参数等;第二类主要考虑不同疾病的临床特征及其对医疗资源的耗用情况,常用于医院内部的质量控制和费用管理,同时也可作为基础指标反映医院整体的病例组合(case-mix),侧重于从医院整体水平进行评价,适用于对医院的支付和绩效评价等方面。

在众多管理类疾病评价和分组工具中,如要在医院绩效管理中加以应用,DRGs系统无疑是最具科学性和适用性的。首先,该系统以比较恰当的精细度,可将全部病人(主要是住院病人)进行分组,为基于病种的绩效管理和对医院疾病危重度的全面评价提供了良好基础。其次,该系统对影响疾病危重度的因素有着系统性、层次化的考虑,在分组过程中,先按照解剖和生理系统区分疾病大类,然后考虑主要诊断和主要手术操作区分诊断相关组,之后再引入并发症、合并症和病人个体特征等其他要素最终确定分组,这样的分组方法比较贴近临床,对各类要素考虑全面,并具有良好的拓展性。第三,该方法强调将临床特征与资源耗用相结合,最终反映的是资源使用强度,符合绩效管理的实际需求和目标。第四,DRGs系列已经在全球范围内发展得较为成熟,在反映case-mix方面累积了很多应用经验,是国际上医院绩效管理方面研究与应用的主流工具。

就医保支付和医院管理而言,从医院整体水平来关注疾病的危重程度及其对资源消耗的影响,可以借鉴国际经验,以DRGs原理和方法为切入点,探索建立基于疾病危重度的本土化疾病分类模型,构建反映病例组合的科学指标,应用于我国医院绩效管理实践。依据DRGs原理和方法,结合国内临床实际,重新建立中国版本DRGs系统将是一个耗时费力的系统工程,而随着我国医疗体制的不断变革与发展,对不同疾病的临床处置及其资源消耗也处于动态变化之中,因此,基于国际成熟的DRGs系统选择,结合国内不同疾病的现行临床处置及其资源消耗现状进行本土化调整与验证将是一个行之有效的简便方式,以此为基础构建医院绩效管理模式将会在短期内对于推动公立医院改革与管理水平提升发挥积极作用。

| [1] | Horn S D, Horn R A. The computerized severity index [J]. Journal of medical systems, 1986, 10(1): 73-78. |

| [2] | 刘丹红, 陈平, 徐勇勇. 临床疾病严重度评价标准[J]. 中国医院统计, 2002, 9(2): 78-80. |

| [3] | 聂锦坤. 急危重病评分系统的研究[D]. 北京: 北京中医药大学, 2007. |

| [4] | Edwards N, Honemann D, Burley D, et al. Refinement of the Medicare diagnosis-related groups to incorporate a measure of severity[J]. Health care financing review, 1994, 16(2): 45. |

| [5] | 郭富威, 任苒. DRGs在美国的发展及在我国的应用对策[J]. 中国医院管理, 2006, 26(2): 32-35. |

| [6] | Bielby J A. Evolution of DRGs(Updated)[J]. Journal of AHIMA, April 2010, web exclusive. |

| [7] | Glad E. To tips for survival under MS-DRGs [J]. Healthcare Financial Management: Journal of The Healthcare Financial Management Association, 2008, 62(9): 52-56. |

| [8] | Sedman A B, Bahl V, Bunting E, et al. Clinical Redesign Using All Patient Refined Diagnosis Related Groups [J]. Pediatrics, 2004, 114(4): 965-969. |

| [9] | 杨迎春, 巢健茜. 单病种付费与DRGs预付模式研究综述[J]. 中国卫生经济, 2008, 27(6): 66-70. |

| [10] | 万崇华, 蔡乐, 许传志, 等. 疾病诊断相关组DRGs 研究的现状、问题及对策[J]. 中国医院统计, 2001, 8(2): 112- 115. |

| [11] | Young W W, Kohler S, Kowalski J. PMC Patient Severity Scale: derivation and validation[J]. Health services research, 1994, 29(3): 367. |

| [12] | McKee M,Petticrew M. Disease Staging—a case-mix system for purchasers?[J]. Journal of Public Health, 1993, 15(1): 25-36. |

| [13] | Iezzoni L I, Ash A S, Cobb J L, et al. Admission Medis Groups score and the cost of hospitalizations[J]. Medical care, 1988, 26(11): 1068-1080. |

| [14] | Seneff M, Knaus W A. Predicting patient outcome from intensive care: a guide to APACHE, MPM, SAPS, PRISM, and other prognostic scoring systems[J]. Journal of Intensive Care Medicine, 1990, 5(1): 33-52. |

(编辑 薛 云)