早在2005年,就有专家指出我国公立医院进入一个盲目扩张的怪圈。[1] 2009年新医改方案就明确指出要严格控制公立医院的规模,然而新医改启动7年多,公立医院急剧扩张问题不仅没有得到控制,反而愈演愈烈。以至于2014年6月5日,国家卫生计生委下发《关于控制公立医院规模过快扩张的紧急通知》,要求各地控制公立医院的规模,并指出公立医院规模的过快扩张“提高了医疗费用的不合理增长,挤压了基层医疗卫生机构与非公立医院的发展空间,也不利于医院提高服务质量和管理水平”。财务学中,组织规模的变化主要体现在固定资产投资上,并将偏离最优投资的那部分固定资产投资称为非效率投资,其中小于最优投资的为投资不足,大于最优投资的为过度投资。[2]过度投资的存在会增大微观主体的经营风险和财务风险,导致行业资源配置效率低下、供需失衡。[3]已有研究用“NPV总和法”对公立医院固定资产过度投资的内涵进行了界定,并从市场和运营以及规制三方面构建了理论模型,以B地区公立医院数据为例实证验证了公立医院固定资产过度投资的存在。[4-5]本文以公立医院固定资产中的医疗设备为例,基于委托代理分析框架,从利益相关者多重道德风险视角探讨公立医院规模过度扩张的动因,为治理公立医院过度扩张提供方向。

医疗卫生领域的突出特点就是不确定性和信息不对称,我国现有医疗卫生体制的不完善更是加剧了这种信息不对称。有学者结合公立医院“公有产权”、“事业单位”和“保险第三方介入”的特点对公立医院的委托代理关系进行分析,发现公立医院利益相关者之间存在多层次、多个委托、多个代理的特殊委托代理关系:第一层委托代理关系存在于社会公众(患者)与政府之间;第二层委托代理关系存在于各级政府与公立医院管理者之间;第三层委托代理关系存在于公立医院管理者与医生之间、政府部门与医生之间以及患者与医生之间,这层代理关系存在“多个委托、单个代理”的特殊性。[6]公立医院各层委托代理关系间的信息不对称对患者、医生、医院管理者及政府部门等利益相关者的行为产生着深刻的影响。信息经济学认为:信息不对称的存在会引发事前的逆向选择代理问题和事后的道德风险代理问题。[7]大型医用设备准入制度使得公立医院大型医用设备的投资决策呈现特殊性,除了包括医院内部决策环节外,还有政府审批环节。以下分别从内部决策环节和政府审批环节从利益相关者的道德风险视角对公立医院大型医用设备过度投资的动因进行分析。

1 医院内部决策环节利益相关者道德风险 1.1 患者患者(民众)是公立医院委托代理关系中最终或最主要的委托方,在第一层委托代理关系中,将其享受医疗服务的权利及所需资源委托给政府,虽然从公有产权角度看只是名义上的“委托人”;在第三层委托代理关系中,由于医保机构作为付费第三方的介入,又将自己患病诊疗、获取医疗服务的权利同时委托给医生和医保机构。就医疗设备投资决策来说,患者的医疗需求是医院进行相应投资的源点或动力。

患者的愿望是快速治愈,并且在诊疗过程中尽可能减少痛苦和不安,所以希望在诊疗过程中医院能投入更多、更高质量的人力和物力,比如舒适的病房、诊室等良好的就医环境、高档的医疗设备、高水平的专家等。哈尔滨医科大第二附属医院“天价医药”事件的发生固然有医院医生违规成分,但患者一味追求“专家会诊”、“高端设备”、“高昂药剂”的使用也是促成医疗费“天价”的重要原因。患者的这种愿望是合理的也是可以理解的,虽然并不是使用的医疗设备越先进、药品越昂贵,疗效就一定越好,但是在大多数时候它们之间确实存在显著的正相关关系。[8] 医疗服务本身属于生活必需品,缺乏价格弹性,医疗保险第三方付费制度则形成患者的“免费效应”,进一步降低了患者对服务价格的敏感度。[9]由于信息不对称的存在,当参保人发生就医行为时,医保机构并不清楚参保人的身体健康状况,无法得知参保人是否真的需要就医,也无法得知病情如何,需要何种治疗。在保险机构可以为参保人支付大部分医疗费用的情况下,患者则几乎没有动机去关心医疗服务的成本,并有可能出现因医疗服务边际成本的下降而对医疗服务的过度需求和过度使用,导致需求增加。目前我国尚未推行“社区首诊制”等类似的强制就医选择制度,参保人的就医必然偏好选择“环境好、设备齐全、技术先进”的医院,出现对大医院的过度医疗需求。第三方付费制度的初衷是希望发挥医生对患者就医行为的监督作用,在按项目付费支付方式下,并不能调动医生监督患者的积极性,反而会出现“医患合谋”现象。患者的过度医疗需求和医生基于自身利益诱导需求相结合,成为医院过度投资需求的源头。

1.2 医生医生作为患者、政府部门、医院管理者、医保机构四方的共同委托人,是医疗服务的最终提供者,负责决定用于患者治疗的各种投入,是医院医疗设备投资决策的起点。医生也是理性的经济人,在没有相应制度约束下,他们期望医疗的投入与增加个人收入或产出等效用相关联。医生的效用无外乎工资薪酬、职业成就感、安全感以及更多的休闲等。

高技术设备可以成为攻克医学难题的有效辅助工具,是医院医疗服务的一个重要决定因素,医生也需要借助高端医疗设备实现自己职业的满足感,国外已有文献研究表明医生天生就对高技术设备拥有浓厚的兴趣 。[10]一方面可以借助医疗设备实现自己的价值;另一方面,当医院凭借先进医疗设备吸引来新的人才后,其工作负担减轻,从而获得更多的休闲。因此,拥有高端医疗设备就成为不少医院留住人才、吸引人才的重要条件。另一方面,现代医学认为任何疾病都能通过器官细胞或生物大分子的测定查出根源,从而确定治疗手段,这种医学模式不仅促使医务人员对医疗技术潜力的追求,也造成医务人员单纯依赖高技术的思维定式。[11]加上医患关系日益紧张,受医疗事故倒举证制度的影响,医生为了最大限度降低自身风险所出现的“防御性医疗(Defensive Medicine,DM)”行为加大了对医疗设备的依赖 。[12]

目前,政府给予公立医院的基本补助主要是人员经费补助,按照人头及其职称给予定额补助,形成公立医院员工的基本工资,而员工的绩效工资或者奖金则由医院依照各科室及员工的创收和考核结果予以发放。在政府以“服务质量、服务数量”为主评价考核体系的引导下,各医院的内部绩效评价体系也采取同样的方式,在这种导向下,临床科室及医生必然倾向于通过争取高端设备和扩充住院床位来吸引患者。

与此同时,我国长期以来实行医疗服务和药品的价格管制,在当前按服务项目付费支付方式下,医疗服务价格就是医疗服务项目的收费价格。在价格管制下,一方面,公立医院无价格控制权,很大程度上依靠增加服务量,比如门急诊人次、住院人次等来增加医院收入;另一方面,政府定价机制不健全,造成医疗服务内部比价不合理 。[13]基本医疗服务项目和反映医务人员劳动价值的服务项目价格标准畸低,严重偏离服务项目成本;而利用新医疗技术、设备和仪器开展的检查、化验项目价格标准却畸高。原本政府对公立医院的定位就是提供带有一定福利性质的医疗服务,医疗服务定价低于成本,但所造成的政策性亏损必须由政府财政予以弥补才能保证医院正常运转,然而目前政府财政补助不足,不能弥补政策性亏损。为了补偿医疗服务成本,医生更偏好选择收费标准高的新技术服务项目。美国卫生经济学家E.O泰斯伯格认为,一旦医师们与医院里的医疗设备和仪器有了经济利益关系,他们为病人多安排化验和治疗的动机就会非常强烈。不管是通过增加医院服务量还是通过“多检查、大检查”来增加收入,医生都有强烈的多购置大型医用设备的冲动。新医改方案要求公立医院进行“医药分开”,革除以药养医弊病,医生没有了药品经营的盈利空间,更是将目光转向大检查。

医生是医院发展的核心竞争力,所以医院管理者为了吸引和留住人才,一般都会满足医生的需求,且在当前不合理制度下,医院管理者和医生的目标函数是一致,两者是“合谋”关系[14],医生的过度投资需求容易实现。

1.3 医院管理者在第二层委托代理关系中,即政府和公立医院管理者之间:公立医院的主要使命是提供基本医疗服务,满足人们日益增长的医疗需求。而要履行这一使命,首先必须生存下来,并且谋取一定的发展。政府部门在履行出资责任的同时,也对公立医院提出了一定的要求,包括在财务管理上要求公立医院在保持公益性的基础上,提高内部运行效率,做到资产的保值和增值。行使代理权的医院管理者追求的目标是自身效用最大化,与政府委托人的目标并不一致,其关心的是自身薪酬、声誉、人身安全、权力、专业满意度等。组织理论学家认为决策者的薪酬、声誉、人身安全、权力和专业满意度又依赖于决策者所在组织的声誉和地位。[15]而组织的声誉和地位本身就是个抽象的、无法度量的概念,是存在于人们意识中一个相对概念,人们对其判断必然取决于看得见的一些物体,对于医院来说就是医院的医疗设备、人才、房屋建筑等。[16]基于这一逻辑,医院管理者要实现自身效用最大化就要做到其所在组织的声誉和地位最大化,而要使组织的声誉和地位最大化就要“扩大医院规模”、“购进高端医疗设备”、“引进高水平人才”等,已有不少文献证明经营者来自经营组织的效用是组织规模的增函数。[17-18]

基于公立医院“非营利性”的定位,一直以来在政府部门制定的公立医院考核和评价体系中,“治愈率”、“死亡率”、“感染率”等体现医疗服务质量的指标占据大部分权重。虽然也考核医院的运营效率,但多从业务量角度进行考核,比如“诊疗人次”、“出院人次”、“门急诊人次”等。政府部门定期开展的公立医院等级评审以及“人民满意医院”评审,评价指标体系大体都是如此。在这样的评价指标体系的引导下,公立医院行为必然是追求医疗质量、追求服务数量,而并不关注成本。而且政府对公立医院的评价结果实际上决定了医院的社会声誉,在缺乏医疗信息的情况下,如果患者并不了解某个医生的技术水平和行为方式,则医院声誉是影响患者做出就医选择的重要因素。[19]显然,这些评价结果间接影响着人们看病就医选择,另一方面也成为政府评价医院管理者、决定其晋升的重要依据。因此,医院管理者为了迎合政府的考核,吸引更多的病人,必然跟风不断引进“高端医疗设备”、改善就医环境、扩大病人容纳量,这样做的结果又可以使医院在下一轮评审中获取更好的结果和社会地位,进而提高管理者自身的社会声誉、增强对医疗资源的控制力,满足管理者构建“医疗帝国”的欲望,从而出现对固定资产的过度投资。对此,LEE ML利用“炫耀性生产理论”解释了医院资本投资的非理性行为,认为医院的地位成为医院管理者被社会认可的一个驱动目标,医疗行业竞争的动力不是利润而是为了地位,这一非价格竞争就是来自于医院行政管理者自我实现的需要。[16]这一点与Stulz提出公司管理者“商业帝国假说”如出一辙。[20]

事实上,在我国目前的制度背景下,医院管理者除了能获取以上收益外,还能够在大型设备的项目投资中获取高额甚至是巨额的经营管理权收益,这种收益既包括物质方面的,也包括精神方面的,物质方面比如设备购买招标过程中供应商给的回扣、出国考察旅游在职消费等,精神方面的比如增加了可控资源数量所带来的满足感以及下属人员、供货商的敬畏心理等。实际上,萨伊的“供给创造需求”理论在医疗领域表现的淋漓尽致,因为医生掌握着绝对的信息优势,即只要提供了设备和床位,如果政府监管缺位的话,就可以利用自己的信息优势诱导需求,只要能够引进大型先进设备在未来都能够吸引病人。显然,只要存在控制权收益,管理者也一定会想方设法去争取政府的批准;而对于普通员工因为不承担项目失败的成本,却能享受未来可能产生的收益,也倾向这样的项目获批。

医院管理者才是医院投资的最终决策者,因此不管是患者对医院大型设备过度投资的期望,还是医生对大型设备过度投资的需求,最终都要通过医院管理者的投资决策来实现。在这一点上,三者的目标是一致的。所以,从医院内部决策环节看,其主要利益相关者在利益的驱动下,都希望医院多引进高端设备,都有大型医用设备过度投资的动机。

2 政府审批环节利益相关者道德风险公有产权特殊性决定了在公立医院的第一层委托代理关系中,政府部门作为公众医疗卫生权利的代理人缺乏委托人的有效监督。在现行体制下,政府代理职能异化,政府中的个人只被作为传达上级声音、落实领导意图、形成政府意愿的工具,并不能真正发挥医疗卫生事务主体作用,以至于在第二层委托代理关系中,政府作为委托人,并不能很好的对公立医院及其管理者发挥监管作用。[21]而且,我国公立医院的管理体制存在“多层监管、多头监管”弊端,监管权力分散在不同政府部门手中,各监管部门工作重心和政策目标不一致,并没有形成一套科学、规范有效的评鉴体系,造成各部门对公立医院的监管缺乏有效抓手,这样的制度背景加上医疗卫生行业所特有的信息不对称,监管效果可想而知。

虽然医院管理者有强烈的动力进行大型医疗设备的过度投资,但是这只是给过度投资提供了可能,如果政府主管部门能够对公立医院上报的所有项目都认真审核、论证,能够辨别出项目的好与坏①,对于坏的项目坚决拒绝,那么医院大型医疗设备过度投资的状况可能得到一定抑制。即准入制度是医院出现大型医用设备过度投资的一道防火墙,然而,现实中该防火墙能否有效呢? 可以从以下角度分析。

① 这里的好项目指符合医院所在地区区域卫生规划以及医院自身功能定位的项目

2.1 官员的代理冲突卫生部门对公立医院医疗设备投资项目的审批和监管权实际上是由一个个官员作为代理人来行使,这些官员才是审批监管权力的终极代理人。关于政府干预微观主体经营活动的作用,存在“帮助之手”(helping hand)和“掠夺之手”(grabbing hand)两种假说。前者认为,微观主体的经济活动具有一定的盲目性和逐利性,政府的主动干预可以矫正微观主体的错误行为,从而起到了帮助微观主体健康发展的作用。后者则认为,官员们的目标可能并不是社会福利的最大化,而是追求自己的私利,运用他们手中的权力来维护自己的地位,将资源配置给自己的政治支持者,打击政敌,中饱私囊,以牺牲公共福利为代价。[22-23]依据委托代理理论,行使代理权的官员们追求的是个人效用最大化,如果没有相容的激励措施,他们很可能伸出的是“掠夺之手”。目前,公务员薪酬主要还是职务薪酬,没有与审批效果相挂钩,审批的项目效果好没有奖励,效果不好也没有惩罚,确实没有为实现“帮助之手”、避免“掠夺之手”提供保障。

此外,中国普遍存在的“部门利益”问题在医疗设备审批中也有所体现,成为影响官员们审批的重要因素之一。公立医院规模越大,主管卫生部门所控控制的资源就越多,部门的控制权也就越大,越能满足官员们的控制欲,也越能展现卫生部门的业绩。最后,由于我国基层医疗卫生机构服务能力不足,从现实角度出发也需要公立医院承担更多的服务责任,以缓解当前的“看病难”问题,所以对于公立医院规模扩张,自筹资金购置大型设备,卫生主管部门基本持被动顺从的态度。[24]如前所述,患者因存在过度医疗消费的道德风险而希望医院对大型医疗设备过度投资,而民众(患者)对医院的满意度会影响到其对政府的满意度,而这是政府政绩的重要内容之一。在“官本位”思想的作用下,政府官员很可能为了取得好的政绩而满足民众的过度医疗消费需求,纵容医院的过度投资。

基于以上几方面原因,政府官员们并不认真审核医院上报的项目,使“坏项目”被审批的机会增大,有些官员甚至基于自身利益考虑希望“坏项目”得到批准,以增加整个部门的资源控制力。

2.2 信息不对称对于大型医疗设备投资项目,卫生主管部门组织相关专家评审委员会进行评价,以对所申请投资项目的“好”与“坏”做出判断,为项目批复决策提供依据。专家委员会主要由退休的医务专家、医院管理者和政府官员等组成,虽然他们大多都拥有长期的医院工作经验,但各个医院的情况千差万别,医疗技术更新迅速,他们所具备的知识和工作经验并不能为判断提供有效的支撑;相对于医院内部管理者来说,这些专家实际上处于信息劣势地位,他们并不十分了解医院内部运营的实际情况;最终,判断项目好坏的依据只能是各医院上报的申请书中的自我陈述。申请投资项目的医院从其利益出发,可能会在申请书陈述中掩盖坏项目的部分信息,甚至可能歪曲事实,造成专家评审环节不能真正发挥作用。

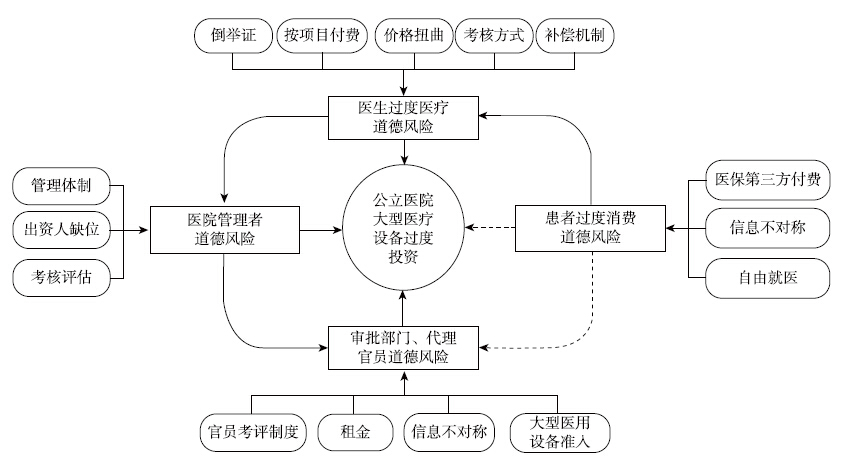

3 结论医疗服务市场本身就具有“差别产品”的寡头市场,同时还具有医疗保险机构介入、信息不对称等行业特殊性。我国公立医院是政府主办的非营利性事业单位的特殊定位使其委托代理非常复杂,而公立医院所面临的现有制度安排并不能解决其利益相关者在投资决策过程中的道德风险问题,为了实现自身利益的最大化,从患者到医生、医院管理者以及政府监管部门对大型医疗设备投资都存在强烈的过度投资冲动(图 1)。

|

图 1 公立医院大型医用设备过度投资动因形成机理 |

显然,公立医院出现大型医用设备过度投资的根本原因在于公立医院各层代理人的道德风险。理论和实践证明恰当的制度安排可以有效降低代理人的代理风险。因此,要预防和治理公立医院对大型医用设备的过度投资就要对当前的相关制度进行改革、完善和创新:合理界定各级公立医院的功能定位,制定并实施科学的区域卫生规划;有效实施“社区首诊制、双向转诊制”,形成“分层就医、有序流动”的就医新秩序;进行医疗收费支付方式改革,切断公立医院过度医疗的诱因;改革政府财政补偿方式,由“直接”补助变为“间接”补助; 引进民营资本,打破公立医院双边垄断地位;建立完善的公立医院法人治理结构,有效发挥对管理者的医院内部约束机制;培育医院经理人市场,引入声誉治理机制,发挥对管理者的医院外部约束;开展投资绩效审计,启动项目投资问责程序;加强公立医院信息披露制度建设,发挥外部利益相关者的监督作用。

| [1] | 杜治政. 约束大医院无限扣账的冲动——建立和谐医患关系的重中之重[J]. 医学与哲学:人文社会医学版 , 2005, 26 (11) : 1–5. |

| [2] | Richardson, Scott. Over-Investment of Free Cash Flow[J]. Review of Accounting Study , 2006 (11) : 159–189. |

| [3] | 张功福, 宋献中. 我国上市公司是投资过度还是不足?——基于沪深工业类上市公司非效率投资的实证度量[J]. 会计研究 , 2009 (5) : 69–77. |

| [4] | 朱俊利. 公立医院固定资产非效率投资内涵及度量模型研究[J]. 中国医院管理 , 2014, 32 (7) : 8–11. |

| [5] | 朱俊利. 公立医院固定资产非效率投资度量实证分析:以B地区公立医院为例[J]. 中国医院管理 , 2014, 32 (7) : 11–14. |

| [6] | 朱俊利. 基于委托代理理论的公立医院医用设备投资利益相关者界定研究[J]. 医学与社会 , 2016, 29 (4) : 1–2. |

| [7] | 陈禹, 王明明. 信息经济学教程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011. |

| [8] | János Kornai. The soft budget constraint syndrome in the hospital sector[J]. International journal of health care finance and economics , 2009, 9 (2) : 117–135. DOI:10.1007/s10754-009-9064-4 |

| [9] | 李梦. 社会医疗保险中的道德风险研究述评[J]. 中南财经政法大学研究生学报 , 2014 (2) : 36–40. |

| [10] | Mark V, Pauly. Hospital Capital Investment:The toles of demand, profits, and physicians[J]. The Journal of Human Resources , 1974, 9 (1) : 7–20. DOI:10.2307/145041 |

| [11] | 朱雯瑾, 和平. 医疗设备检查治疗中的伦理问题与对策[J]. 中国医学伦理学 , 2015, 28 (1) : 80–82. |

| [12] | 和经纬. 公立医院医生防御性医疗行为及其影响因素研究:基于广东省某市公立医院医生问卷调查的实证研究[J]. 中国卫生政策研究 , 2014, 7 (10) : 33–39. |

| [13] | 杨龙. 我国公立医院医疗服务价格改革与探索[J]. 生产力研究 , 2010 (10) : 151–152. |

| [14] | Fuchs V R. The supply of surgeons and the demand for operations[J]. The Journal of Human Resource , 1978 (10) : 35–56. |

| [15] | 黎文靖, 岑永嗣, 胡玉明. 外部薪酬差距激励了高管吗?——基于锦标赛理论与高管权力理论的解释[C]. 国际化与价值创造:管理会计及其在中国的应用——中国会计学会管理会计与应用专业委员会学术研讨会, 2012. |

| [16] | LEE M L. A conspicuous production theory of hospital behavior[J]. Southern Economic Journal , 1971, 38 (1) : 48–58. DOI:10.2307/1056067 |

| [17] | Conyon M, Murphy K. The prince and the pauper? CEO pay in the US and the UK[J]. The Econnomic Journal , 2000, 110 (467) : 640–671. |

| [18] | Renneboog L, Trojanowski G. The managerial labour market and the governance role of shareholder control structures in the UK[R]. Center Discussion Paper, Tilburg University, 2002. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2061040989&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [19] | 唐芸霞. 医疗服务递送机制中主体利益关系及其扭曲矫正——基于政府职能的视角[J]. 当代财经 , 2012 (7) : 31–40. |

| [20] | Stulz R M. Managerial Discretion and Optimal Financing Policies[J]. Journal of Financial Economics , 1990, 26 (1) : 3–27. DOI:10.1016/0304-405X(90)90011-N |

| [21] | 楚红丽. 公立高校与政府、个人委托代理关系及其问题分析[J]. 北京:高等教育研究 , 2004 (1) : 43–46. |

| [22] | 余明桂, 回雅甫, 潘洪波. 政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性[J]. 经济研究 , 2010 (3) : 65–77. |

| [23] | 张功富. 政府干预、政治关联与企业非效率投资——基于中国上市公司面板数据的实证研究[J]. 财经理论与实践 , 2011, 32 (3) : 24–30. |

| [24] | 孙杨, 方鹏骞. 监管内涵辨析:我国医院监管体系现状与改革[J]. 医学与社会 , 2011, 24 (5) : 43–45. |

(编辑 薛 云)