2. 武汉大学社会保障研究中心 湖北武汉 430072;

3. 北京航空航天大学公共管理学院 北京 100083

2. Center for Social Security Studies of Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China;

3. School of Public Administration, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China

2015年我国政府工作报告正式提出“健康中国”目标。十八届五中全会进一步把“健康中国”作为十三五规划的重要战略,提出要从公共卫生、医药、医疗、医保、健康环境、食品安全、健康产业等方面来建设“健康中国”。2016年10月,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,提出全民健康是建设健康中国的根本目的,到2030年,基本实现健康公平,主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年,建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家的战略目标。

这些规划能否实现“健康中国”梦?回答该问题首先要了解什么是健康。按照世界卫生组织的定义,健康不仅指身体没有出现疾病或虚弱,而是指一个人生理上、心理上和社会上的完好状态。[1]可见,社会健康也是个人健康的一个重要维度。[2]社会健康(social health, social well-being)又称为社会适应性,首先是由美国社会学家Parsons提出的。[3]他认为个体的社会健康是指人们如何与别人相处,别人又是如何对他做出反应,以及他如何与社会制度和社会习俗相互作用,包含人格和社会技巧等方面的因素。[4]也有学者从社会适应和社会支持两个方面提出了社会健康的概念框架,社会适应包括社会关系满意度、社会角色表现和对环境的适应,社会支持包括社会网络和社会联系的满意度。[5]而有的学者则认为社会健康是指一个人与他人、邻里以及社区之间的关系好坏,是个人与其所处环境之间最优匹配的结果。[6]有学者强调,相比主要是私人现象的生理健康和心理健康,社会健康更多反映了一种公共现象,聚焦于成年人在社会结构、社区或组织中所遭受的社会挑战。[7]

从《“健康中国2030”规划纲要》来看,其建设对象主要是生理健康和心理健康,并未提及对社会健康的建设规划。这可能导致最终仍只能改善国民的生理或心理健康,而社会健康层面的健康绩效则很难有改观。这种顶层设计的偏差与一直以来我国对健康的片面认识有关。建国之初,我国倾向于把健康理解为身体无疾病,在很长一段时间内对“心理和社会适应能力上的完好状态”缺乏认识。改革开放之后,民众的抑郁、焦虑等心理疾病增多,尤其是中小学生心理问题增多,心理健康问题才逐渐引起重视。社会健康问题则一直被当作社会问题、政治问题或在职培训、再就业问题,而没有被视为人自身的健康范畴。[8]

近些年我国频频出现一些报复社会犯罪、“老人摔倒不敢扶”等事件。这些社会现象显然已不能再简单地归为民众的生理健康或心理健康问题,从中折射出国民社会健康问题已非常严重。由于个人的生理健康、心理健康与社会健康之间会相互影响[9],国民低水平的社会健康最终可能会反噬其心理健康和生理健康。忽视社会健康将很可能会降低“健康中国”规划的效率和实际效果,最终也会影响我国国民的幸福感。

当前我国国民的社会健康水平如何?国民社会健康的影响因素主要有哪些?从文献检索的结果来看,我们对国民社会健康的指标构建、水平测度和影响因素还缺乏最基础的探索和认识,尤其缺少基于全国微观调查数据的经验证据。本文将展开研究弥补这些短板。

1 文献回顾对社会健康进行测量有助于更全面了解个人的健康状况以及疾病对患者生理、心理、社会适应等多方面的影响。[2]为此,学者们常使用社会适应、社会参与、社会角色或社会网络(支持)等作为社会健康的测量指标。[4]这些指标中,亲友数目或联系频率与社会健康的相关度不高,而完成任务或履行责任中的支持或互助程度则与社会健康的相关度较高。[10-11]有研究从社会融合、社会贡献、社会凝聚、社会实现和社会认可五个维度测量一个人的社会健康。[6]有的学者则从社会支持和社会作用两个方面测度慢性病患者的社会健康。[2, 12]此外,还发展出了专门测量社会健康的量表工具,包括最早的社会支持Berle指数以及后来RAND公司的社会健康问卷、社会关系量表(SRS)、社会支持问卷(SSQ)、社会适应量表(SAS)和社会适应性自测量表(SAS-SR)、社会适应不良调查表(SMS)和社会问题问卷(SPQ)、Katz适应量表、自测健康量表(SRHMS)等。[13-15]

关于社会健康的影响因素,有研究分析了生活环境(噪音、审美和休闲、生活方式)对个人社会健康的影响。[9]有的基于生理—心理—社会三维健康视角,从社会支持(关系、网络)角度分析了宗教信仰(宗教活动、精神信仰、宗教组织)对社会健康的作用。[16]有的学者则参照社会健康五维测量方法,分析了故土依恋(place attachment)对社会健康的影响。[17]有学者则分析了学校背景对青少年社会健康和主观健康的影响。[18]有的研究则从社会融合、社会认可、社会贡献和社会实现4个维度来测量社会健康,并使用意大利公立大学298个本科和硕士生的数据分析了集体意识对社会健康的影响。[19]

不同于国外主流研究的范式,大部分国内学者都把社会资本、社会角色、社会参与作为健康(社会健康)的影响因素(解释变量),而不是作为其构成要素或测量指标。这导致国内测度社会健康的研究至今都非常少。仅有的几项研究是由一些医学、老年学或体育学的学者开展的。对昆明市289位空巢老人和212名非空巢老人的比较结果表明,空巢老人的社会健康水平显著更低。[20]有的学者从人际交往、竞争、合作、独立生活能力和耐挫力五个方面测量了4组240名大学生的社会健康。[21]有研究发现HIV感染组在社会健康各维度、应对方式以及支持总分上,与其家属组和对照组之间均存在显著的差异。[22]学者指出目前为止对老年人社会健康的认识还停留在初始阶段。有研究基于CLHL2002、2005年数据,用社会活动、社会支持和社会网络三个指标测量老年人的社会健康。[23]

目前国内学者探讨国民社会健康影响因素的定量研究还十分少。对4组240名大学生使用单因素方差分析的结果显示,体育锻炼能显著提高大学生的社会健康水平。[21]基于CLHL2002、2005年数据发现老年人社会健康的影响因素按作用大小依次为经济社会因素、人口因素、心理因素、生理因素和家庭因素。[23]

从已有文献可以看出,目前还十分缺乏对我国国民社会健康进行测量的相关研究。已有的几项研究只是针对老年人、学生、HIV患者等特殊人群,不能反映我国国民社会健康的全貌。而国民社会健康的影响因素还缺乏探索,各个因素的定量影响也有待估计。本文将就此展开探索研究,作出边际贡献。

2 资料与方法 2.1 资料来源本文使用的数据为中国综合社会调查(CGSS)2012年数据。CGSS2012在全国范围采用了多阶段、多层次随机概率抽样方法,涵盖全国29个省(市、区)5 819个样本观察值①。

① 本文变量主要是CGSS2012年问卷的N、Q模块,删除M、P模块之后,共5 819个观测值。

2.2 变量 2.2.1 社会健康的测量根据已有文献的做法,并限于CGSS2012数据中指标变量的可得性,本文选择6个指标变量从社会参与、社会支持、社会信任三个维度来测量被访者的社会健康。

一是社会参与,包括:(1)参与选举(sp_election),CGSS2012问卷询问被访者“上次居委会/村委会选举,您是否参加了投票?”,取值1~3,分别代表“没有投票资格、没有去投票(有资格)、参加了投票”;(2)参与社交(sp_activity),问卷询问被访者“请问您与邻居进行社交娱乐活动(如串门、看电影、吃饭、打牌等)”,取值1~5,分别代表“从来不、一年1次或几次、一个月1次或几次、一周1次或几次、几乎每天”。

二是社会支持,包括:(1)邻居支持(ss_neibor),问卷询问“在需要时您可以寻求帮助的邻居有几个?”,取值1~5,分别对应“没有、1~2个、3~4个、5~9个、10个及更多”;(2)“能够联合起来一起应对危机?”,取值1~5,分别对应“不同意、说不上同意不同意、比较同意、同意、非常同意”。

三是社会信任,包括:(1)信任他人(st_most),问卷询问“总的来说,您同不同意在这个社会上绝大多数人都是可以信任的?”,取值1~5,分别对应“非常不同意、比较不同意、说不上同意不同意、比较同意、非常同意”;(2)信任邻居(st_neibor),问卷询问“您对邻居的信任程度如何?”,取值1~4,分别代表“完全不信任、不太信任、比较信任、非常信任”。

2.2.2 解释变量在模型中引入主要的解释变量:(1)性别(gender),男性=1;(2)年龄(age);(3)教育(edu),对应“没有受过教育”到“研究生及以上”;(4)收入(income),被访者个人2011年全年的总收入;(5)户籍(identity),非农户口=1,农业户口=0;(6)上网(internate),问卷询问“过去一年您对互联网(包括手机上网)的使用情况是?”,取值1~5,分别代表“从不、很少、有时、经常、非常频繁”;(7)幸福感(happiness),问卷询问“总的来说您觉得您的生活是否幸福”,取值1~5,分别对应“非常不幸福”到“非常幸福”;(8)社会地位(status),问卷询问“您认为您自己目前在哪个等级上”,取值1~10,1代表最底层,10代表最顶层;(9)医疗保险(medical),问卷询问“您目前是否加了城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗”,参加了=1,没有参加=0;(10)养老保险(pension),问卷询问“您是否参加了城市/农村基本养老保险”,参加了=1,没有参加=0;(11)婚姻(marry),已婚=1,其它=0;(12)捐赠(denote),询问“2011年您是否进行过社会捐赠(自愿的)”,是=1,否=0;(13)志愿者服务(service),问卷询问“2011年您个人是否参加过社会志愿服务活动”,是=1,否=0。上述指标变量、解释变量的描述性统计结果如表 1所示。

| 表 1 主要变量的描述性统计结果 |

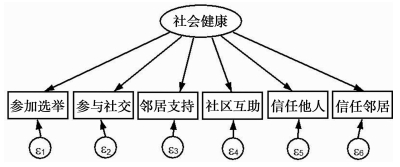

模型如图 1所示。其含义为一个人的社会健康水平能解释其社会参与、社会支持、社会信任等行为,具体包括参加选举、参与社交、邻居支持、社区互助、信任他人和信任邻居6个指标变量。社会健康代表了6个指标变量共同测量的公因子,误差项εi则代表了各个指标的独特方差(测量社会健康之外的其它因子)。

|

图 1 测量社会健康的验证性因子分析(CFA) |

本文首先使用探索性因子分析(EFA)检验这6个指标是否在测量唯一的公因子。其目的是为了确保这6个指标既能从不同方面尽可能广地测量社会健康,又不会产生出多余的其它因子。接着使用验证性因子分析(CFA)检验整个因子模型是否显著,以及6个指标对社会健康的因子载荷是否显著。

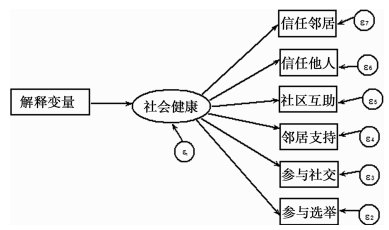

2.3.2 MIMIC结构方程模型为探索一个人社会健康水平的影响因素,采用结构方程模型中的多指标多因素模型(Multiple indicators multiple causes, MIMIC)(图 2)。该模型的含义是性别、年龄、婚姻、教育、收入、户籍等因素均会影响一个人的社会健康水平,而个人的社会健康水平又会影响其社会参与、社会支持、社会信任等行为。即性别、年龄、婚姻、教育、收入等变量是构造社会健康的合成指标,而参加选举、参与社交等6个变量为社会健康的反映指标。

|

图 2 社会健康影响因素MIMIC模型 |

首先使用探索性因子分析检验6个指标是否在测量唯一的公因子——社会健康。具体方法为常用的主成分因子分析法(PCFA),同时也采用主因子分析法(PFA)和极大似然因子分析法(MLFA)来进一步佐证。从表 2可以看出,主成分因子分析法得到的6个因子中,只有因子1的特征值大于1(1.94),可以保留,并解释了这6个指标共同方差的32.4%。同时,PCFA得到6个指标对因子1的因子载荷都大于0.4,说明公因子社会健康对该6个指标的相关系数都比较大,可以接受。而主因子分析法和极大似然因子分析法(MLFA)也都显示只有一个特征值大于1的因子,说明该6个指标变量只能测度出唯一的公因子。由此初步判断,这6个指标可用于测量社会健康。

| 表 2 探索性因子分析结果(N=5773) |

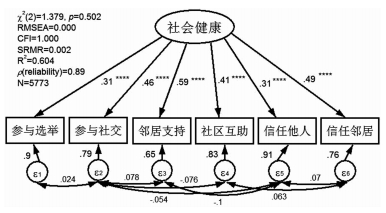

图 3进一步使用验证性因子分析(CFA)检验整个因子模型是否显著,所使用的6个指标对社会健康的因子载荷是否显著。拟合指标χ2=1.379,且P值不显著,RMSEA=0.000, SRMR=0.002,说明所构建的因子模型与真实模型之间已没有显著的差异。CFI=1.000,R2 =0.604,说明该因子模型总体上拟合程度较高。6个测量指标的标准化系数均大于0.3,且在0.1%水平显著为正,且测量社会健康的信度系数ρ=0.89。这说明社会健康对6个指标具有显著的正向影响。即被访者的社会健康水平越高,参加选举或参与社交的频率会越高,获得的邻居支持或社区互助会更多,对社会上他人或邻居的信任度会越高。其中,相比参照指标参加选举系数设定为1),邻居支持的因子载荷最大,之后依次为参与社交、社区互助、信任他人和信任邻居。

|

注:估计方法为重抽样法(bootstrap1000次),标准化系数,****代表 0.1%水平显著。 图 3 社会健康的验证性因子分析 |

表 3展示了使用6个指标测量出来的各个省(市、区)居民的社会健康水平。根据表 1中6个指标的取值刻度,简单均值的取值区间为[1, 4.5],最小值为1,最大值为4.5。因子加权均值①的权重为图 3中的标准化因子载荷。

| 表 3 中国各省市的国民社会健康(N=5 773) |

① 因子加权值使用因子载荷作为权重,得到的结果更为可靠,但会删除有缺失值的指标;简单均值不会删除缺失值,能获得更多的信息。

从表 3可以看出,国民社会健康水平较低的省市依次为上海、天津、北京、辽宁、浙江和广东,全部为经济发达沿海省市。而按照李日邦等测量的各省市生理健康指数,在全国排名前列的依次为北京、上海、天津、辽宁、浙江(第8)、广东(第11)。[24]与本文测量的各省市社会健康水平几乎是相反的。这说明这些改革开放较早、经济更发达省市在各项国民生理健康指标的建设上取得了长足的进步,但居民的社会健康水平却处于落后的倒置状况。之所以出现这种状况可能是由于两个方面的原因:一是这些省市将更多的健康资源用于建设居民的生理健康,却不够重视社会健康,导致居民的社会健康水平滞后于生理健康;二是经济发达省市的居民面临更大的生活压力和社会竞争,彼此之间相对更缺乏信任,关系紧张,导致在社会交往、邻居支持、社区互助、信任他人和信任邻居等指标上的得分更低。

上述结果说明社会健康、生理健康是国民健康的两个不同维度。建设好国民的生理健康并不必然会同时提高国民的社会健康,二者甚至会背道而驰。前文指出,由于个人的生理健康、心理健康与社会健康之间相互联系、相互影响,如果长期忽视对社会健康的建设和维护,则很可能会抑制乃至反噬个人的生理健康、心理健康,这值得我们警惕。

3.2 社会健康的影响因素分析进一步使用MIMIC模型探索我国国民社会健康的影响因素。本文采用6种估计方法:(1)为极大似然估计(ml);(2)为极大似然估计加上考虑异方差的稳健标准误(ml+robust);(3)为1 000次重抽样的估计结果(bootstrap);(4)为保留缺失值的极大似然估计加上稳健标准误(mlmv+robust);(5)为不考虑指标变量分布函数的渐进自由分布(Asymptotic Distribution Free, ADF)方法;(6)按6个指标变量的分布函数Ordered Logit进行估计的广义结构方程模型方法(gsem)。

表 4的拟合指标中,RMSEA=0.037(P < 0.5)、SRMR=0.022(P < 0.5),表明本文模型与真实变量关系模型之间已无显著的差异,说明估计结果可以接受。

| 表 4 社会健康影响因素的回归结果 |

在影响因素中,性别的回归系数在5%或1%水平显著为正,说明相比女性,男性被访者的社会健康水平显著更高。年龄的回归系数则在0.1%或1%水平显著为正,说明年长被访者的社会健康水平显著更高。

教育对社会健康的回归系数在5%水平显著为正,而教育二次项的回归系数则在0.1%水平上显著为负,这表明教育水平与社会健康之间呈倒U型的非线性关系。被访者的社会健康水平会随着教育水平上升而相应上升,但超过拐点之后,社会健康水平会呈下降的趋势。收入与社会健康之间也呈倒U型关系。收入一次项对社会健康的回归系数在0.1%水平线显著为正,收入二次项的回归系数则在0.1%水平上显著为负,这说明被访者的社会健康水平也会随着收入水平上升而相应提升,但超过临界值拐点之后,社会健康将会随着个人收入的上升而呈下降走势。这说明教育、收入提升对社会健康水平存在边际效应递减的规律。

户籍对社会健康的影响在0.1%水平显著为负,说明相比农村户籍,城镇户籍被访者的社会健康水平显著更低,农村居民的社会参与、社会支持、社会信任等指标显著更高。上网对社会健康的回归系数在0.1%水平显著为负,说明上网次数越频繁,被访者的社会健康水平越低。虽然网络扩展了人们的视野、社交圈和信息来源,但沉湎于虚拟世界,降低了现实生活中与亲友邻里之间的社交、互助以及信任度,实际上不利于个人的社会健康。婚姻对社会健康的回归系数在0.1%水平显著为正,说明已婚有配偶者具有更高的社会健康水平。

幸福感对社会健康的回归系数在0.1%水平显著为正,说明被访者的幸福感越强,社会健康水平也越高。这说明我国政府将“幸福”、“民生”作为经济增长归宿和目标的战略决策,有助于提高国民的社会健康水平。社会地位对社会健康的回归系数也在0.1%水平显著为正,被访者的社会地位越高,社会健康水平也相应越高。通过社会经济发展提升我国国民的社会地位也能提高其社会健康水平。

社会保险体系中,医疗保险对社会健康的回归系数在0.1%水平显著为正,说明拥有医疗保险的被访者具有更高的社会健康水平。近些年我国着重构建“全民医保”安全网,能显著提高国民的社会健康状况。养老保险的回归系数在方程(1)、(2)、(4)、(6)四种方法的估计系数均为正(不显著),重抽样法(bootstrap)和渐进自由分布方法(adf)的估计系数在10%水平显著为正,说明建立“全民养老”安全网、为国民提供退休养老金能提高国民的社会健康水平。这些实证结果说明继续扩大社会保障覆盖面、提高待遇水平,有助于提升我国国民的社会健康水平。

捐赠对社会健康的回归系数在1%水平显著为正,说明参与社会捐赠(货币、实物或所有权等形式)的被访者具有更高的社会健康水平。志愿者服务对社会健康的回归系数则在0.1%水平显著为正,说明参加过社会志愿服务活动(对社会或特定群体和个人的公益性活动)的被访者具有更高的社会健康水平。

3.3 稳健性检验最好的稳健性检验是使用另一套数据进行复制研究。[25]本文选用了中国劳动力动态调查(CLDS)2014年数据对前文的估计结果进行复制检验。CLDS2014年数据涵盖全国29个省(市、区)共23 594个样本观测值。

CLDS2014询问被访者:(1)“您和本社区(村)的邻里、街坊及其它居民之间的熟悉程度是怎样的”,接近于CGSS2013询问的“请问您与邻居进行社交娱乐活动(如串门、看电影、吃饭、打牌等)”,我们将该变量设为参与社交(sp_social),取值依然为1~5;(2)在本村委会或居委会上次的选举中,您是?1=没去投票,2=家人代投票,3=自己去投票,将该变量设为参加投票(sp_election);(3)“在本地,您有多少个关系密切,可以得到帮助和支持的邻居、朋友或熟人”,将该变量设为邻里支持(ss_neibor),并分组设为取值1~5;(4)“您与本社区/村的邻里、街坊及其他居民之间有互助吗?”,设为社区互助(ss_support),取值1~5;(5)“总的来说,您是否同意大多数人是可以信任的?”,设为信任他人(st_most),取值1~4;(6)“您对本社区(村)的邻里、街坊及其它居民信任吗?”,设为信任邻居(st_neibor),取值1~5。我们选用该6个指标来测量社会健康。

相比CGSS2012数据的估计结果,CLDS2014年数据的稳健性检验估计结果中,除了估计系数的大小有所不同,回归系数的方向和显著性水平都没有发生较大的变化。这说明基于CGSS2012年数据得到的估计结果是稳健可靠的。

4 讨论与建议健康包括生理健康、心理健康和社会健康三个维度。我国长期以来对国民的生理健康和心理健康关注较多,但对国民社会健康则关注不够。社会健康作为国民健康的主要组成部分会影响到整体健康水平的高低。如何避免社会健康的短板效应是研究健康问题需要特别关注的问题。本文基于CGSS2012数据,使用探索性和验证性因子分析首次测量了我国国民的社会健康,发现:(1)国民的社会健康与经济发展水平之间呈反向关系。上海、天津、北京等经济发达地区居民的社会健康处于落后状况,并未与其经济发展水平、生理健康水平同步发展;(2)国民社会健康受到多种因素的显著影响。男性、已婚、年长、有医疗保险或养老保险、进行过社会捐赠、参加了社会志愿活动的被访者具有显著更高的社会健康,社会地位、幸福感则对社会健康具有显著的正向影响。城镇户籍、上网越多的被访者的社会健康显著更低。教育、收入与社会健康之间则呈倒U型关系。

根据本文实证结果提出以下政策建议:一是树立社会健康是国民健康有机组成部分的观念。国家应以新一轮医药卫生体制改革为契机,倡导并实践包括社会健康在内的三位一体的健康观;二是缓解社会健康水平与经济发展水平逆向反差,争取在提升经济发展水平的同时也使国民的社会健康水平有所提高;三是加强有利于增进国民社会健康的制度建设,包括继续实施全面二孩政策,完善基本医疗保险制度和基本养老保险制度,壮大第三部门发展,拓宽国民参与社会捐赠和社会志愿活动的渠道,形成良好的社会志愿氛围;四是建立测量和评估各地居民社会健康的指标体系,并作为“健康中国”建设绩效的考核范围。根据本文实证结果,社会健康的指标体系可以包括政治参与度(如选举)、社交活跃度、社区互助度、社会信任度等。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] | World Health Organization. Constitution of the World Health Organization, Annex I[R]. Geneva, 1946. |

| [2] | Hahn E A, Cella D, Bode R K, et al. Measuring Social Well-Being in People with Chronic Illness[J]. Social Indicators Research, 2010, 96(3): 381–401. DOI:10.1007/s11205-009-9484-z |

| [3] | Parsons T. The Social System[M]. Routledge & Kegan Paul Ltd., 1951. |

| [4] | McDowell I, Newell C. Measuring Health:A Guide to Rating Scales and Questionnaires[M]. New York: Oxford University Press, 1987. |

| [5] | Larson J S. The measurement of social well-being, Social Indicators Research[J]. 1993, 28(3): 285-296. |

| [6] | Keyes C L M. Social Well-being[J]. Social Psychology Quarterly, 1998, 61(2): 121–140. DOI:10.2307/2787065 |

| [7] | Keyes C L M. Subjective well-being in mental health and human development research worldwide:an introduction[J]. Social Indicators Research, 2006, 77(1): 1–10. DOI:10.1007/s11205-005-5550-3 |

| [8] | 郑红娥. 国民健康:中国当今不容忽视的社会问题[J]. 社会, 2003(3): 4–7. |

| [9] | Riedikera M, Korenb H S. The importance of environmental exposures to physical, mental and social well-being[J]. International Journal of Hygiene and Enviromental Health, 2004, 207(3): 193–201. DOI:10.1078/1438-4639-00284 |

| [10] | Cohen S, Syme S L. Issues in the study and application of social support[M]. //Cohen S, Syme S. Social Support and Health. Orlando F L: Academic, 1985. |

| [11] | Broadhead W E, Gehlbach S H, de Gruy F V, et al. The Duke-UNC functional social support questionnaire. Measurement of social support in family medicine patients[J]. Medical Care, 1988, 26(7): 709–723. DOI:10.1097/00005650-198807000-00006 |

| [12] | Abachizadeh K, Omidnia S, Memaryan N, et al. Determining Dimensions of Iranians' Individual Social Health:A Qualitative Approach[J]. Iranian Journal of Pubilc Health, 2013, 42(Supplement1): 88–92. |

| [13] | 胡丙长. 如何全面评价心理、社会健康状况[J]. 中国社会医学, 1990(2): 74–77. |

| [14] | 刘更新. 社会健康测量[J]. 中国社会医学, 1994, 11(4): 149–152. |

| [15] | 忻丹帼, 何勉, 张军. 健康测量的进展及测量方法[J]. 现代临床护理, 2003, 2(4): 51–53. |

| [16] | Marks L. Religion and Bio-Psycho-Social Health:A Review and Conceptual Model[J]. Journal of Religion and Health, 2005, 44(2): 173–186. DOI:10.1007/s10943-005-2775-z |

| [17] | Rollero C, Piccoli N D. Does place attachment affect social well-being?[J]. Revue européenne de psychologie appliquée, 2010, 60(4): 233–238. DOI:10.1016/j.erap.2010.05.001 |

| [18] | Valickienea P R, Gabrialaviciute I. The Role of School Context On Subjective Well-Being and Social Well-Being in Adolescence[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 191: 2588–2592. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.701 |

| [19] | Prati G, Albanesi C, Pietrantoni L. The Reciprocal Relationship between Sense of Community and Social Well-Being:A Cross-LaggedPanel Analysis[J]. Social Indicators Research, 2016, 127(3): 1321–1332. DOI:10.1007/s11205-015-1012-8 |

| [20] | 张河川, 李如春, 岑晓钰. 空巢老人社会健康的脆性与对策[J]. 云南财经大学学报, 2008(3): 53–55. |

| [21] | 宋子良. 不同情景的体育锻炼促进大学生社会健康的实验研究[J]. 现代预防医学, 2008, 35(19): 3738–3741. DOI:10.3969/j.issn.1003-8507.2008.19.025 |

| [22] | 张曼华, 史从戎, 杨郁君, 等. HIV感染者及家属的社会健康状况及影响因素研究[J]. 实用预防医学, 2010, 17(1): 9–12. |

| [23] | 傅崇辉, 王文军. 多维视角下老年人社会健康影响因素分析[J]. 中国社科院研究生院学报, 2011(5): 124–131. |

| [24] | 李日邦, 王五一, 谭见安. 中国国民的健康指数及其区域差异[J]. 人文地理, 2004, 19(3): 64–68. |

| [25] | Schumacker R E, Lomax R G. A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling[M]. 3th edition. Routledge Taylor and Francis Group, 2010. |

(编辑 赵晓娟)