2. 莫尔登天主教高中 美国马萨诸塞州 02148;

3. 夏威夷大学马诺阿分校 美国檀香山 96822

2. Malden Catholic High School, Malden 02148, MA, US;

3. University of Hawaii at Manoa, Honolulu 96822, HI, US

中国于2013年首次提出“一带一路”倡议,并于2015年发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,将健康与卫生合作融为“一带一路”倡议的重要组成部分。“一带一路”倡议中明确提出,要强化与周边国家在传染病疫情信息沟通、防治技术交流、专业人才培养等方面的合作,为有关国家提供医疗援助和应急医疗救助。[1]与此同时,中国政府对发展中国家做出承诺,在卫生领域,要帮助发展中国家实施100个“妇幼健康工程”和建成100所医院和诊所等。

“一带一路”倡议秉持共商、共建、共享的原则,旨在促进亚非欧多国间的合作,倡导命运共同体的建设。[2]覆盖65个国家,包括“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”两条路线。丝绸之路经济带连接中国与中亚、西亚、中东、东欧和中欧等国家的一系列陆上经济走廊;海上丝绸之路穿越中国南海、印度洋和地中海,覆盖东南亚和南亚,延伸到撒哈拉以南非洲地区。陆路和海路最终都将中国与亚洲和非洲连接到欧洲。[3]

由于参与国家众多,各国之间发展程度不一,卫生需求各异,如何在卫生领域落实“一带一路”倡议和对发展中国家承诺,加强卫生合作,促进人类健康命运共同体的实现,对卫生援助与合作项目的科学设计提出了挑战。尽管中国与一些沿线国家的卫生合作已有初步探索,但这些合作通常是基于以往的分散经验,缺乏整体性[4];另一方面,由于国别研究不够,又难以做到精准合作。加之缺乏理论概括和模式锻造,从而对从事发展援助、卫生合作和全球治理的实务工作者、规划者、设计者和理论工作者进行精准识别和开展精准合作提出了更高的要求。

现有研究局限于“一带一路”卫生合作原则、内涵、目标等理论层面[4-6],或针对传统医药[7]、公共卫生[8]、人才培养[9]、卫生发展援助[10]等某一领域,描述现状或提出发展建议;但鲜有研究“一带一路”沿线国家特点,缺乏对“一带一路”沿线国家的清晰认识。因此,本研究运用复杂理论的思维逻辑,分析国际卫生合作的影响因素,选取特定指标量化“一带一路”沿线国家的特征,促进精准识别,为精准合作提供建议,促进“一带一路”卫生合作的繁荣。

1 文献回顾 1.1 复杂理论的逻辑思维复杂理论的代表人物Moor认为,在企业的商业生态系统中,为了企业的生存和发展,彼此间应该合作,努力营造与维护一个共生的商业生态系统。复杂理论遵循以“充满机会”的环境分析和论证为起点,结合企业内部的能力和价值分析,制定以创新为重点的企业战略,在战略实施中以创新机会为中心,创造和完善商业生态系统,加强网络关系管理和贡献各自的核心能力,从而在与其他相类似的商业生态系统竞争中获取网络竞争优势,实现企业业绩和核心能力的不断提升,促进商业生态系统的进化的逻辑思维。[11]它提出了商业生态系统的新观念,将供应商、生产者、竞争对手、顾客、科研机构、高等院校、行政管理部门、政府等不同利益相关方置于同一个生态系统,强调通过共同协作,确保生态系统可持续[11],与人类健康命运共同体建设目标和原则表现出高度一致。目前,复杂理论已广泛运用于课堂教学、教学方法、教学管理等研究中[12],也运用于构建健康和医疗保健经济领域的治理模式中[13]。因此,本研究以复杂理论的逻辑思维确定国际合作影响因素。

1.2 与“一带一路”卫生合作影响因素相关的研究以国际卫生合作充满机会的环境分析为研究起点,包括合作机会、合作环境、内部因素,分别对应卫生需要、合作基础和风险、合作关系三方面,通过文献梳理,综合考虑数据可获得性和完整性的基础上,挑选综合性指标(表 1)。

| 表 1 国际卫生合作影响因素与指标 |

冷战期间,美苏两大国出于共同应对非传统卫生安全威胁的诉求,依然在医疗和环保领域开展了卓有成效的合作。[14]由此可见,国际卫生合作的产生与国家对人民健康和社会发展的诉求相关。同理,国际上对于促进卫生事业和社会发展的共同诉求影响“一带一路”国家间卫生合作的开展。与此同时,有研究指出卫生领域可持续发展目标在未来15年将对全球与中国卫生治理产生重要影响[15],即人类对卫生可持续发展的需要为中国与“一带一路”沿线国家开展卫生合作提供了机遇。卫生需要可通过社会卫生事业发展现状来反映。社会发展水平方面,人类发展指数(HDI)是联合国开发计划署(UNDP)从1990年开始发布,用以衡量各国社会经济发展程度的统计指标。[16]卫生发展水平方面,华盛顿大学健康测量与评价研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME)综合2030可持续发展目标(SDG)中健康相关的33个具体指标得到SDG健康指数,以衡量国家实现SDG健康相关目标的情况。[17]因此,本研究选取HDI和SDG健康指数来反映卫生需要。

1.2.2 合作环境影响国际卫生合作,可通过合作基础和国家风险来衡量有研究显示合作基础表现为有利于国际卫生合作的开展。[18]尤其在“一带一路”提出后,我国在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通(简称五通)领域已经开展了多项国际合作,为卫生合作铺平了道路。习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲也表示,“一带一路”建设在已经迈出坚实步伐的基础上,应乘势而上、顺势而为,推动“一带一路”建设行稳致远。[19]由此可见,我国与“一带一路”沿线国家建立的合作基础将促进卫生合作的开展。另一方面,国家风险事关合作成败,有研究指出“一带一路”卫生合作应注意国家风险识别,做好风险管理。[6]同时参与卫生合作的社会民间力量也侧重考虑合作安全性与投资风险的问题。因此,国家风险可能阻碍国际卫生合作的开展和顺利进行。国别合作基础方面,国家信息中心“一带一路”大数据中心建立五通维度体系,连续两年计算国别合作度指数,反映合作基础,量化“一带一路”沿线国家与我国互联互通的水平与进展。[20]国家风险方面,中国出口信用保险公司连续十三年发布国家风险评级,从“中国视角”为我国的国际贸易与海外投资提供“风险认知”和“风险标准”,为政府部门和企业的相关决策提供参考。[21]因此,本研究选取国别合作度指数和国家风险评级反映国别合作环境因素。

1.2.3 合作关系影响国际卫生合作,可用外交关系和卫生合作机制数来衡量国际卫生合作与政治外交关系密切,与政治外交倾向保持高度一致。[22]以中国的卫生指导方针为例,早期,原卫生部确立了卫生国际合作应“为外交路线服务”、“为卫生事业改革与发展服务”的宗旨。[23]伴随全球化,应对全球复杂和变化的环境,衍生出全球健康外交,通过谈判等外交手段促进实现良好的全球健康治理。[24]随后,进入新世纪,非国家行为体涌现,包括国际组织、双边国家和非政府组织等,我国在建立多边、区域、双边等多种卫生合作机制基础上,与世界各国开展了多渠道、多层次的交流与合作,国际卫生合作日渐紧密,也有力地推动了我国卫生事业的发展。[22]由此可知,建立卫生合作机制的方式是促成国际卫生合作的有效途径。原国家卫生计生委发布《关于推进“一带一路”卫生交流合作三年实施方案(2015—2017)》也将高层互访、签署卫生合作协议、举办卫生合作论坛等形式的卫生合作机制建设作为卫生合作的重要内容之一。[25]本研究选取外交部公布外交关系层级和卫生合作机制建设数分别反映宏观和卫生领域的政治外交关系因素。

2 对象与方法 2.1 研究对象本研究以“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”沿线国家[26]为研究对象,收集2017年的数据,因巴勒斯坦、叙利亚数据不全,最终纳入分析的国家为62个。

2.2 研究方法用EXCEL 2017整理影响因素的指标数据,采用SPSS22.0进行统计分析,同时有连续变量和分类变量选择二阶聚类法。判断最佳分类数量的依据:“施瓦兹贝叶斯准则BIC”数值越大,同时BIC变化量的绝对值越大、距离测量比率数值越大,则说明聚类效果越好。[27]用SPSS22.0对每类国家的数据进行描述性统计分析,连续性变量观察均数,分类变量观察众数,根据数据分布情况推测每类国家的特征。

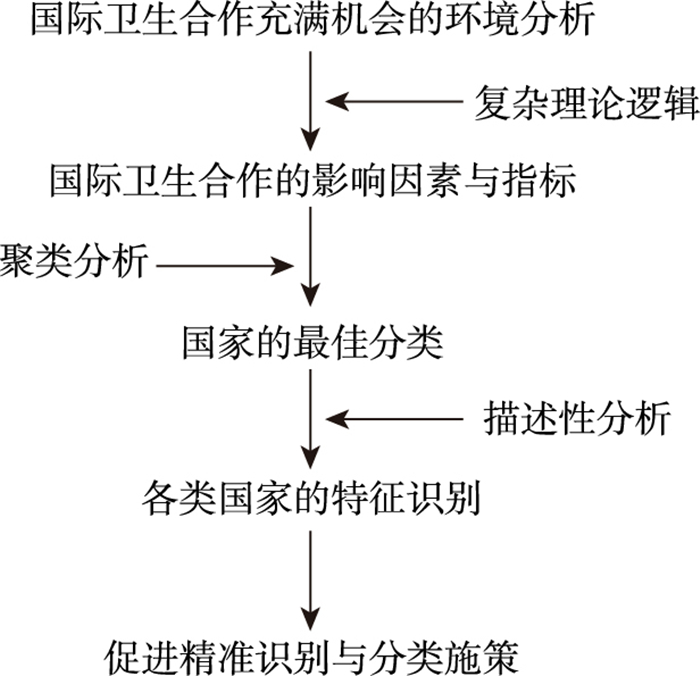

2.3 研究思路遵循复杂理论逻辑的逻辑起点,从国际卫生合作充满机会的环境分析开始,通过文献梳理,确定国际卫生合作的影响因素与将影响因素量化的可靠指标;然后,收集“一带一路”沿线国家的数据,采用聚类分析法,将国家进行合理分类;再对分类后的每类国家数据采用描述性统计分析,通过数据的分布情况来描述每类国家的卫生合作特征。研究思路线路图见图 1。

|

图 1 “一带一路”沿线国家卫生合作特点识别路径 |

“一带一路”沿线62个国家被分成三类,凝聚与分离的轮廓测量值为0.3,聚类效果中等。每类分别含16、22、24个国家,数目较均衡(表 2)。

| 表 2 “一带一路”沿线国家聚类结果一览表 |

基于卫生需要、合作环境、合作关系三方面的数据, 聚类分析的三大类国家的主要特征如下:

第一类国家均处于超高人类发展水平(HDI等级=1),健康水平最高(SDG健康指数均值=66.23),代表卫生事业发展状况良好,国家卫生需要小;但与其他国家合作度的均值低(国别合作度均值=37.67),国别合作基础不足,同时国家政治经济体制相对完善, 表现出国家风险水平低(国家风险等级众数=4);但与我国外交层级低(外交关系层级众数=2),关系薄弱,在国际的卫生合作的机制中参与度差(卫生合作机制建设数均值=1.13)。

第二类国家多处于中等人类发展水平(HDI等级众数=3),健康水平最差(SDG健康指数均值=40.43),代表卫生事业发展水平落后,国家卫生需要高;与其较差的发展水平相反的是与别国合作度的均值高(国别合作度均值=51.26),国别合作基础良好,同时国家政治经济体制相对落后, 表现出国家风险水平高(国家风险等级众数=7);但与我国外交层级高(外交关系层级众数=8),关系良好,在国际卫生合作机制中的参与度高(卫生合作机制建设数均值=1.91)。

第三类国家多处于高人类发展水平(HDI等级众数=2),健康水平一般(SDG健康指数均值=60.49),代表卫生事业发展水平中等,国家卫生需要一般;还表现出与别国合作度的均值中等(国别合作度均值=46.62),有一定的国别合作基础,同时国家政治经济体制有一定发展, 表现出国家风险水平较低(国家风险等级众数=5);与我国外交层级较高(外交关系层级众数=7),关系较好,但在国际卫生合作机制中的参与度不高(卫生合作机制建设数均值=1.17)。“一带一路”沿线国家各指标数据分布情况见表 3。

| 表 3 “一带一路”沿线国家指标数据情况 |

因此,第一类国家总体特征为卫生需要小,合作关系弱,国别合作基础差,但合作风险低;第二类国家总体特征为卫生需要高,合作关系良好,国别合作基础好,但合作风险高;第三类国家总体特征为卫生需要一般,与我国卫生外交关系一般,但国家外交关系较好,合作基础较好,且合作风险较低。

4 讨论 4.1 国际卫生合作可用SDG健康指数、HDI等级、国别合作度、国家风险等级、外交关系和卫生机制数量等指标来评价有研究以中国与世界卫生组织合作策略制定过程为例,得出会员国的利益与价值取向、全球政治经济环境、卫生的发展和挑战、发展援助和伙伴关系是影响合作策略的主要因素[28],分别与本研究合作环境、卫生需要、合作关系三方面因素相对应。但其缺乏针对各因素的量化指标。本研究基于文献,挑选领域内权威的、广泛被认可的综合指标对各影响因素进行量化。选择SDG健康指数、HDI等级为卫生需要的量化指标,符合联合国一直致力于量化SDG健康目标的要求[29],研究证实HDI与健康状况相关[30],故可用上述两个指标量化卫生发展程度与需要。选取国别合作度、国家风险等级为合作环境的量化指标,合作度被研究证实在竞争关系中能影响合作[31],国家风险被证实与安全可靠地合作有关[32],故可用上述两个指标来量化合作环境。选取外交关系和卫生机制数量,从宏观和卫生领域两个层面,对合作关系进行量化,符合全球卫生治理战略的要求[22]。因此可用SDG健康指数、HDI等级、国别合作度、国家风险等级、外交关系和卫生机制数量等指标来对“一带一路”沿线国家的卫生合作特点进行识别。

4.2 根据“一带一路”沿线国家具有卫生需要、国别合作基础、合作风险及双边关系不同的特点,分类开展卫生合作中国处于高人类发展水平,HDI等级为2,SDG健康指数为60.6,与第三类国家的卫生需要特征相当,高于第一类,小于第三类。国别合作基础与双边关系为第二类最好,第三类次之,第一类最差。合作风险为第一类最小,第二类最大。根据比较优势理论[33],对于处于比较优势的国家,应集中力量生产优势较大的商品,处于比较劣势的国家,应集中力量生产劣势较小的商品,然后通过国际贸易,互相交换,彼此都节省了劳动,都得到了益处的观点和“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,则中国会优先与第二类国家进行合作,并可能多采用卫生资源输出的合作形式,次优先与第三类国家开展卫生资源互补性的合作,最后可能与第一类国家开展卫生资源输入的合作。因此,卫生合作应在识别“一带一路”沿线国家的不同卫生需要、国别合作基础、合作风险及双边关系特点基础上,分类开展。

5 小结综上所述,在识别“一带一路”沿线国家卫生需要、合作环境与合作关系等特征的基础上,可分步骤、科学合理地设计卫生合作项目,确保每一项目的可取性、适用性、可行性与获益性,推进健康丝绸之路和人类健康命运共同体的建设,并充分发挥卫生合作加速一带一路建设进程的作用。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

新华网.推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[EB/OL].[2018-07-08]. http://www.xinhuanet.com/world/2015-03/28/c_127631962.htm

|

| [2] |

中华人民共和国外交部.奏响中国与亚洲的命运交响曲[EB/OL]. (2016-01-07)[2018-07-08]. http://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zygy_673101/liuzhenmin_673143/xgxw_673145/t1330071.shtml

|

| [3] |

Tang K, Li Z, Li W. China's Silk Road and global health[J]. Lancet, 2017, 390(10112): 2595-2601. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32898-2 |

| [4] |

国家卫生计生委卫生发展研究中心全球卫生研究室王云屏. "一带一路"卫生合作应秉持五项原则[N].健康报.

|

| [5] |

杨洪伟. "一带一路"构筑"健康丝路"[J]. 中国卫生, 2016(7): 40-41. |

| [6] |

王云屏. "一带一路"连起健康之路[J]. 中国卫生, 2016(3): 7. |

| [7] |

张诗钰, 黄建元, 申俊龙, 等. "一带一路"战略背景下中医药国际化区域合作的路径选择与策略优化[J]. 中国卫生事业管理, 2017(3): 172-176. |

| [8] |

谭晓东, 陈叙宇. "一带一路"的公共卫生挑战与准备[J]. 公共卫生与预防医学, 2017(4): 1-5. |

| [9] |

孔维明. "一带一路"战略背景下教育面临的机遇和挑战——从医学教育角度谈起[J]. 未来与发展, 2017(3): 101-106. DOI:10.3969/j.issn.1003-0166.2017.03.023 |

| [10] |

王云屏, 梁文杰, 杨洪伟, 等. 中国卫生发展援助的理念与实践[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(5): 37-43. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2015.05.007 |

| [11] |

林健, 李焕荣. 企业战略管理理论核心逻辑分析[J]. 经济管理, 2002(22): 18-23. |

| [12] |

尚金兰.复杂理论视域下的小组合作学习研究[D].上海: 华东师范大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012435184.htm

|

| [13] |

Bogdan M. From complexity theory to a generalized governance model:a practical architectural pattern for health care and wellness economies[J]. Studies in health technology and informatics, 2011, 164: 274-279. |

| [14] |

张旭.冷战期间美苏在非传统安全领域的合作[D].锦州: 渤海大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10167-1016147113.htm

|

| [15] |

马琳, 张昊翔, 郑英. 对中国实现卫生领域可持续发展目标的思考[J]. 国外医学卫生经济分册, 2016(4): 157-160. |

| [16] |

United N D P. Human Development Report 1990[R]. New York: Oxford University Press, 1990.

|

| [17] |

宇传华, 王璐. 联合国健康相关SDG指标及中国现状[J]. 公共卫生与预防医学, 2017(1): 1-7. |

| [18] |

汪瑶, 傅昌, 陆珊, 等. "一带一路"国家间卫生合作意向、需求及优劣势分析[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 10(10): 51-55. |

| [19] |

新华网.习近平在"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式上的演讲[EB/OL]. (2017-05-14). http://www.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm

|

| [20] |

大数据中心国家信息中心一带一路. 一带一路大数据报告[M]. 北京: 商务印书馆, 2017.

|

| [21] |

中国出口信用保险公司. 国家风险根系报告"一带一路"沿线国家[M]. 时事出版社, 2015.

|

| [22] |

聂建刚.基于全球治理理论的我国国际卫生合作策略研究[D].武汉: 华中科技大学, 2010.

|

| [23] |

聂建刚, 熊昌娥. 全球治理下的卫生国际合作现状分析[J]. 医学与社会, 2010(4): 6-8. DOI:10.3870/YXYSH.2010.04.003 |

| [24] |

郑晓瑛, 韩优莉, IlonaKickbusch, 等. 全球健康外交:公共卫生全球化和现代外交发展的结合[J]. 人口与发展, 2011(5): 49-56. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2011.05.010 |

| [25] |

国家卫生计生委国际合作司.国家卫生计生委办公厅关于印发《国家卫生计生委关于推进"一带一路"卫生交流合作三年实施方案(2015-2017)》的通知[EB/OL]. (2015-10-14). http://www.nhfpc.gov.cn/gjhzs/s7951/201510/7c6079e5164c4e14b06a48340bd0588a.shtml

|

| [26] |

赵磊. "一带一路"年度报告从愿景到行动(2016)[M]. 商务印书馆, 2016.

|

| [27] |

Johnson A J, Johnson H C, Devadoss S, et al. Strategic Group Analysis of U.S. Food Businesses Using the Two-step Clustering Method[J]. International Food & Agribusiness Management Review, 2011, 2(14): 83-102. |

| [28] |

马琳.不同时期我国国际卫生合作策略研究[D].北京: 北京协和医学院, 2013.

|

| [29] |

George Alleyne R B R B. Quantifying targets for the SDG health goal[J]. The Lancet, 2015, 385(9964): 208-209. DOI:10.1016/S0140-6736(14)61655-X |

| [30] |

Ghoncheh M, Mirzaei M, Salehiniya H, et al. Incidence and Mortality of Breast Cancer and their Relationship with the Human Development Index (HDI) in the World in 2012[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2012, 18(16): 8439-8443. |

| [31] |

Chunhui Xu. Rational behaviour and cooperation degree in competitive situations[J]. International Journal of Systems Science, 1999, 4(30): 369-377. |

| [32] |

Bossong R, Hegemann H. EU internal security goverance and national risk assessments:towards a common technocratic model?[J]. European Politics & Society, 2015, 2(17): 226-241. |

| [33] |

Pethig R. Pollution, welfare, and environmental policy in the theory of Comparative Advantage[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 1976, 3(2): 160-169. |

(编辑 赵晓娟)