伴随人口老龄化程度的加深,中国失能老年人的长期照护问题愈加突出。近年来,中国失能老人占比不断增加,从2012年3 600万人增长到2013年3 750万人[1],截至2015年,全国失能、半失能老年人约4 063万人,占老年人口18.3%[2]。预计到2020年,全国独居和空巢老年人将达到1.18亿人左右[3],同时,目前中国失智患者总数接近1 000万,预计到2050年中国失智症患者将超过2 000万[4]。失能、失智老人的长期照护面临着较大的社会压力,迫切需要建立适合中国国情的长期照护服务体系。

学界关于长期照护服务的研究主要聚焦于长期照护的概念界定、服务需求与供给以及各国家的经验等方面。理论而言,长期照护的服务人群可以是各年龄段人口,但学者普遍认为各国实践均表明长期照护服务的对象主要是老年人。[5]因此,对于失能以及长期照护的理解均是以老年人为概念基础,延伸出对于失能老人的理解,国内研究通常借鉴国外的界定与测量方法,以日常活动能力(ADL)/工具性日常生活活动能力(IADL)及其相对应的Katz评估量表为主要代表。[6]有别于通常的养老服务,长期照护服务则是指政府和社会专门针对失能老人作出的政策与制度性服务安排。[7]部分学者研究国外长期照护的经验,对中国的长期照护服务体系建设提出建议[8-9]。在供给责任方面,政府、市场与第三部门的多元主体协同效力是学界普遍共识[10-11]。

目前现有研究缺少对长期照护服务政策的梳理与发展逻辑的总结。本文对新中国成立以来长期照护服务的政策进行梳理与评析,总结长期照护服务发展的逻辑,从而为建立更加完善的长期照护服务体系提出建议。

2 中国长期照护服务政策演变1949年以来,中国长期照护服务发展可以划分为四个阶段,即计划经济时期以供养五保户的养老服务为发展雏形的阶段;以家庭和社会相结合的机构化培育发展阶段;以居家为主、社区为依托的长期照护政策阶段;以构建体系为目标的长期照护服务政策的井喷阶段。

2.1 出现雏形:长期照护服务发展的初探(1949—1981年)1950年的婚姻法中明确子女对父母具有赡养义务,奠定了家庭养老在老年服务中的基础性地位。对于无家庭保障的老年人,1956年出台的《高级农业生产合作示范章程》和1960年通过的《1956年到1967年全国农业发展纲要》提出了对农村五保户的供养制度,老人的生活照料服务主要依托于农村合作社来提供。1958年《关于人民公社若干问题的决议》中提出要办好敬老院,进一步解决农村五保老人的照料问题。1978年家庭联产承包责任制实施,集体保障失去了经济基础,照护依赖主体再度转向家庭。在城镇,有工作的人年老后主要依靠单位和政府来获得资金保障,而照料服务是家庭的主要责任,政府提供的供养服务主要针对“三无老人”与烈军属。

这一阶段并未形成明确长期的照护服务,但为后来长期照护服务的发展奠定了基础,主要有以下特点:一是始于农村,重于农村。相较于城镇,农村的养老问题更为严峻,重心在于解决农村五保老人的供养;二是救济色彩浓厚,权利不明确。这一时期政府负担对象是困难的孤寡、“三无”老人,带有较为强烈的救助性质,没有明确老人享有的具体保障权利;三是服务对象局限。政府主要以生活困难、无供养亲属,即“丧失了家庭保障”为依据来确定准入资格,未考虑生活不能自理的老人,政府的责任定位是作为家庭保障的补充或补缺;四是服务重心为基本生活经济供养,无护理服务。除了以现金救助为主要形式,对于农村敬老院和城镇养老院所提供的服务以基本的生活照料为主,几乎没有涉及针对失能老人的护理服务,缺少老年医疗卫生、文化设施等相关配套措施。

2.2 发展培育阶段:长期照护服务发展的探索与转型(1982—2005年)1982年中国建立了“老龄问题世界大会中国委员会” ①,开创了我国老龄工作的新时期。[12]这一阶段的两个转变使得长期照护服务发展取向有所改变:一是中国家庭结构的不断小型化与核心化;二是21世纪以来老龄化进程的加快,以社区为依托发展养老服务逐渐形成共识。

① 1995年更名为“中国老龄协会”,2005年与全国老龄工作委员会实行合署办公。

1983年《关于老龄工作情况与今后活动计划要点》与1985年《关于加强我国老年医疗卫生工作的意见》中提及开设老年人医院和家庭病床以及日间公寓,并积极改善老年人医疗条件。1994年民政部等制定《中国老龄工作七年发展纲要(1994—2000)》,提及给予高龄老人生活照顾和医疗帮助。1996年《老年人权益保障法》颁布,明确规定老年人养老主要依靠家庭,除了经济供养、生活照料和精神慰藉之外,还包括老年人的特殊需要,即失能老人的照护。对于农村老人,1994年的《农村五保供养工作条例》规定生活不能自理者有人照料。此外,一些扶贫政策也主要针对帮扶重病与残疾老人。[12]

这一时期,市场经济的改革打破了“铁饭碗”制度,下岗工人与老龄化问题不断凸显,使得中国开始探索适合国情的老年服务政策。在长期照护服务方面,仍未形成明确的政策词汇,但对老年人居家服务、医疗服务方面有所规定,主要有以下特点:一是以家庭为主,家庭与社会相结合。虽然家庭养老的核心地位没有改变,但是面对家庭保障的不足与老龄化的日益严峻,中国开始寻求社会化的养老服务,为之后多元化的供给主体模式奠定了基础;二是开始关注城镇社区养老服务。在探寻社会化养老服务时,政策的重心在城镇,忽略了农村的社区服务业,使得农村仍然停留在救助性质的五保供养阶段,造成了城乡养老服务差距的增大。三是服务内容不断丰富。政策开始逐渐关注老年人的医疗卫生服务,并强调医疗服务的居家便利性,但是服务对象多是低龄健康老人[13],政策没有针对高龄失能、失智老人做出详细规定。

2.3 进入政策视野阶段:长期照护服务发展的正规化(2006—2012年)2006年发布的相关政策中开始出现了“护理服务”词汇,长期照护服务首次进入大众视野[17]。2006年《关于加快发展养老服务业的意见》中首次提及养老服务业包括了提供护理服务。之后《关于印发社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》中提出解决失能、半失能老年群体养老问题是加强社会养老服务体系建设的当务之急,并鼓励社会力量参与建设和运营。2012年修订了《中华人民共和国老年人权益保障法》,规定保障老年人护理需求。

2006年《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》、2012年《国务院关于印发卫生事业发展“十二五”规划的通知》中对社区和公共卫生服务做出了规定。2007年《社区康复“十一五”实施方案》、2011年《中国护理事业发展规划纲要(2011—2015年)》中对护理康复工作进行了部署与规划。在这一阶段,还有部分针对残疾人的康复政策,如2006年《中国残疾人事业“十一五”发展纲要》等。

这一时期为接下来长期照护服务的井喷式发展提供了现实条件与良好环境。各种规划与政策均将满足老年人护理需求纳入其中。主要有以下特点:一是国家引导社会参与,家庭弱化。国家成为服务的规制者与引导者,鼓励社会力量广泛参与养老服务,家庭保障弱化;二是奠定了居家养老的基础地位。在十二五规划中多次提及建设以居家为基础的服务体系,中国社区居家养老模式逐步形成;三是服务对象开始重视失能老人。将失能老人纳入法律保障中,在各规划中提出优先发展护理康复服务,并进一步加强了老年护理院、康复机构等建设;四是对失能老人照护政策仍缺乏具体措施。虽然这一时期,政策开始不断关注失能老人,但仅停留在规划与部署阶段,缺乏具体可落地的政策。

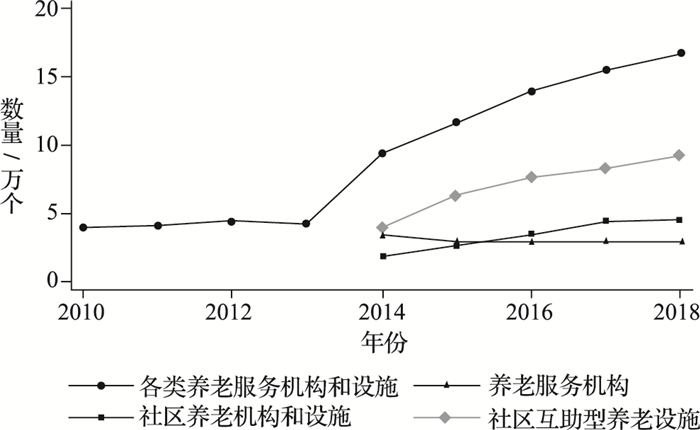

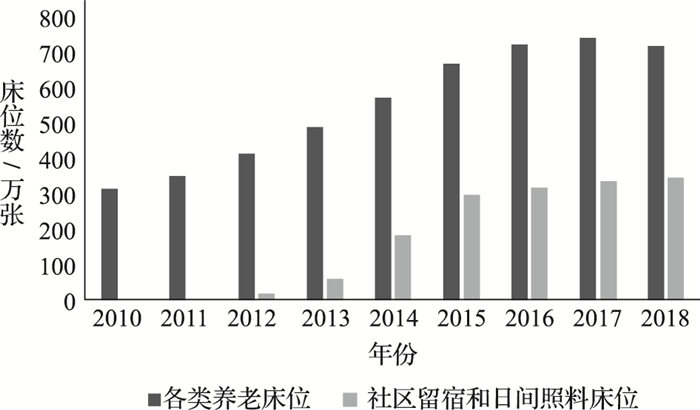

2.4 完善体系阶段:长期照护服务发展的井喷期(2013年至今)2013年至今,以社区服务为主要形式的老年人护理服务快速发展,并不断完善服务体系。这一时期,有关社区居家养老服务的政策文件不断涌现,政策效果凸显,中国各类养老服务机构和设施数开始迅速增长。其中,社区养老机构和设施以及社区互助型养老设施数量不断攀升,而养老服务机构数量有所下降(图 1①)。2010年至今,中国各养老床位总量整体上升,这主要是因为其中社区留宿和日间照料床位的迅速增长(图 2)。

|

图 1 2010—2018年中国各类养老服务机构和设施数 |

|

图 2 2010—2018年中国各类养老床位数 |

① 数据来源于民政部历年《社会服务发展统计公报》,后文未说明来源的数据均来自于此。

2013年出台的《国务院关于加快发展养老服务业若干意见》提出要加快发展健康养老服务,“医养结合”进入政策视野,在养老服务中强调“健康”的目标。2016年《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》提出建立长期护理保险,并进行了试点探索。2017年民政部《民政事业发展的第十三个五年规划》与2017年习十九大报告中均提到推动长期护理服务的发展。2013年《老年人能力评估》、2014年《关于建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度的通知》、《国家卫计委规定养老机构医务室和护理站基本标准》等对失能与服务补贴标准进行了规范。

2019年《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》与2013年《关于加快发展养老服务业的若干意见》相比,养老服务体系建设方面增添了“医养结合”,明确指出完善居家、社区、机构相衔接的专业化长期照护服务体系,并强调完善老年人失能评估标准,补贴制度以及长期护理保险等。这一时期主要有以下特点:一是社会力量壮大,国家弱化。市场力量被释放,国家成为间接提供者;二是重视完善长期护理服务体系。一方面形成了养老服务政策体系,另一方面,老年卫生、健康支持体系也基本形成;三是仍缺乏针对家庭的支持政策,虽然各种政策均强调居家养老服务,但是在具体护理服务的政策上,对家庭照护缺少支持。

3 中国长期照护服务发展逻辑 3.1 制度定位:从依附型走向独立型中国长期照护服务从无到有,从关注孤寡三无老人到广泛的失能老人,从存属于其他领域的补缺型政策再到政策独立设计,可以看出,中国长期照护服务制度的定位是从依附型走向独立型。依附型表现在长期照护服务进入政策视野之前,主要体现在老年医疗卫生①、残疾人康复②工作中。独立型表现在政策将护理服务纳入到养老服务体系中,并将满足失能老人护理服务需求写入老年人权益保障法,在之后的养老服务规划中,强调建立完善长期照护服务体系。

① 1985年《卫生部关于加强我国老年医疗卫生工作意见》中重点提出改善老年人医疗条件。

② 2002年《国务院办公厅转发卫生部等部门关于进一步加强残疾人康复工作意见的通知》中提出让残疾人普遍得到康复服务。

主要原因有以下几个方面:一是老年人预期寿命不断提高与对美好生活追求的需要。中国人均预期寿命由建国初期的43岁左右提高到21世纪初的70岁左右[14],预期寿命的提升代表人们的生活质量不断提高。过去人们只求温饱,而现在人们需要更加健康地老去。二是老年人失能问题愈加凸显,2015年民政部调查数据显示全国老年人失能率为18.3%,学界根据CLHLS数据库得到全国65岁以上老年人失能率从2002年的6.68%上升至2014年的9.53%[4],可以看出中国老年人失能率在逐渐上升。三是老年医疗护理的高需求与医疗护理资源滞后性的矛盾。2015年全国各类养老服务机构和设施11.6万个,各类养老病床672.7万张,同年失能与半失能老人总数为4 000多万人,即使重度失能人数也达到1098.3万人[15],长期照护服务机构供给远远不能满足需求。

3.2 服务理念:从保基本到赋能与独立中国养老服务发展是从五保制度的经济供养,并规定对生活不能自理者有人照料,到将精神慰藉写入《老年人权益保障法》,再到鼓励老年人自愿参与社会活动,分享社会进步成果。[16]在长期照护领域,从单纯经济保障间接支持护理服务到将生活照料服务纳入政策、强调老年人医疗卫生服务,再到要求服务的人文关怀,以及强调服务的自主性,这样的逻辑贯穿于长期照护服务的发展历程。

一方面,这是社会经济发展进步的结果,根据马斯洛需求理论,从养老角度看[17],最基础的生理需求是衣食无忧,安全需求是病残后能恢复自理生活的健康状态,这就需要人们能够获得便捷且高质量的医疗护理服务,再者才是精神文化需求再到老有所为,即为社会创造价值。另一方面,这也符合积极老龄化的要求。“积极老龄化”是在“健康老龄化”基础上对养老理念的进一步提升,是从“老有所医”到“老有所为”的跨越,增加老年人在护理服务中的自主权利,让老年人自身成为服务的提供者。

3.3 服务对象:从补缺型到普惠型,从普通型到特殊型中国长期照护服务的对象有两个发展阶段:一是从补缺型到普惠型,另一个是从普通型到特殊型,这两组逻辑看似存在矛盾,但又彼此合理。从补缺到普惠是针对覆盖对象的范围层面而言,从普通到特殊是针对覆盖对象的精准度层面而言。

从新中国成立到20世纪80年代,照护服务或生活供养的首要责任主体是家庭,政府负责的是缺少家庭保障的困难群体,如农村五保户与城镇孤寡三无老人,即社会化的照护服务之初是补缺型的。在80年代后,由于家庭保障功能弱化,政策开始偏向以普遍社区老人为对象,但家庭责任义务不变,只是政府的承担责任从困难群体扩大到广泛居家老人,并大力发展社区服务,照护服务具有了普惠性。而在2006年以后,政策开始逐渐关注对照护服务需求更高的失能老人,此后并不断强调要解决失能、半失能老年群体的养老问题,保障护理需求被写入法律之中。由普通老年人的普遍需求到失能老人的特殊需求,政策的精准度提高。覆盖范围由点到面,再由面提质,失能老人的长期护理服务需求不断被满足。

3.4 服务主体:社会化程度——“去商品化”与“去家庭化”“去商品化”指独立于市场之外的长期护理需求满足程度,“去家庭化”指独立于家庭之外的专业公共服务的选择程度,“去商品化”与“去家庭化”是衡量长期护理社会化(socialization)程度和福利水平的重要指标。[18]依据陈诚诚的研究,费用负担的社会化(socialization of paying for costs)=去商品化(de-commodification)=公共长期护理保险支出/GDP,护理的专业化(formalization of providing care)=去家庭化(de-familialization) =机构、居家护理的受益人/总人口。[19]

3.4.1 “去商品化”程度从低到高中国的长期护理保险还未完全普及,仅在试点阶段,因此,无法从整体考虑“去商品化”程度。量化来看,由于中国现阶段实行的是补缺式的津贴模式,假设长期护理成本全部由公共财政负担,有研究测算表明,公共长期护理支出占GDP的比重由2011年的0.43%上升到2018年的0.56%,而到2020年、2050年,比重将分别预计上升至0.58%、1.1%。[20]可见,在未普遍实行长期护理保险之前,长期照护服务的“去商品化”程度不断提高。

根据每个发展阶段长期照护服务供给主体承担责任的不同,中国长期照护服务“去商品化”程度经历了从低到高的过程。在雏形时期,服务主要依靠家庭保障,政府负责困难群体,去商品化低。在发展培育时期,责任主体是家庭与社会相结合,由于家庭保障的缺失,政府起到兜底责任,并尝试去发展社区服务,但是由于社会与市场体系不健全,最后家庭仍承担起主要责任,“去商品化”程度较低。在进入政策视野阶段,社会力量逐渐壮大,国家引导社会参与,市场体系也不断完善,长期照护服务主要依靠国家与社会,“去商品化”程度提高。在完善体系时期,最大的特点在于长期护理保险的推行与试点,这一阶段国家由提供者变为引导者与监督者,服务主要依靠社会力量,而长期照护保险的推行也进一步促进了长期护理服务的社会化,“去商品化”程度较高(表 1)。

| 表 1 中国长期照护服务各发展阶段“去商品化”程度 |

中国长期照护服务责任主体是主动以家庭为主到被动以家庭为主,再到家庭弱化、社会为主。因此,中国长期照护服务具有一定的去家庭化倾向,“去家庭化”程度由低到高。

不是所有的老年人均是长期照护服务的服务对象,因此,考虑“去家庭化”程度时,上述公式的分母应为所有失能群体人数。考虑到养老机构与社区服务主要面向老年人,残疾人较少,因此不考虑残疾人数。假设各类机构(包括社区)的老年受益人数均是需要护理服务的失能、半失能老人,因此,机构、居家护理的受益人数近似等于各类机构收养的老年人数。但实际上这是不现实的,因此,得出的机构、居家护理的受益人数要略大于实际情况。

由于在2006年以前,照护或供养服务主要面向特殊群体,家庭是主要责任主体,因此,在考虑“去家庭化”程度程度时仅考虑2006年以后情况,此前认为“去家庭化”较低。由于官方数据较难获得,根据现有可得数据[1-2, 21-22]算出60周岁以上老年人失能率,发现历年失能率较为稳定(表 2)。2006—2014年数据表明,机构、居家护理的受益人数占比整体呈现逐年增加的趋势。因此,长期照护服务制度“去家庭化”程度不断提升,这与前述定性分析结果一致。

| 表 2 2006—2018年中国长期照护服务“去家庭化”程度 |

依据陈诚诚的研究,将服务类型分为三个维度:家庭支撑型(私人+非专业)、市场参与型(私人+专业)、政府主导型(公共+专业)。[21]由上述分析与测算可知,中国长期照护服务类型是由家庭支撑型逐渐发展为政府主导型,体现了社会福利水平的不断提升。

3.5 服务路径:在地养老程度——“去机构化”与“非正式化”“在地老化(aging in place) ”是指尽可能协助老年人不脱离原有生活环境进行独立养老。就服务路径或方式、载体而言有两层含义,一是不脱离原有的物理环境,即从机构照护回归社区与家庭照护;二是不脱离原有的心理环境,即由正式化照护转向原有家庭成员等提供的非正式化照护。一方面,“去机构化”旨在减轻机构照护的压力,将老年人分流到社区与家庭;另一方面,“非正式化”旨在分流机构照护的老年人,提高非正式照护者照护能力。[23]具体而言,“去机构化”指接受由非机构提供的照护服务的老年人占所有接受社会照护服务老年人的比重。在考虑“非正式化”时,非正式照料通常指大家庭,主要由子女、配偶等非正式照护者提供服务的老年人占所有接受社会照护服务老年人的比重。[25]

3.5.1 “去机构化”程度从低到高2013年之后,社区服务不断壮大,因此,只考虑2013年及以后的“去机构化”程度,2013年以前长期照护服务的“去机构化”很低。2013—2015年之间,“去机构化”程度迅速提高(表 3)。一方面,居家的在地养老与老年人的适老生态坏境相吻合[25];另一方面,经济的改善促使老年人独立生活意识增强,渴望回归家庭生活。[17]此外,居家养老设施建设的进步也使得老年人居家生活的需求得以满足。

| 表 3 2010—2018年中国长期照护服务“去机构化”程度 |

由于缺乏官方具体数据,无法量化长期照护服务的“非正式化”程度,但可以通过居家照护服务中家庭责任的变迁来定性分析。从雏形时期以后,在养老服务领域,政府始终强调家庭的第一主体责任,纵使在改革开放后,家庭保障功能伴随着家庭小型核心化而不断弱化,但在社会化的养老服务中,依然强调家庭的首要责任。《老年人权益保障法》等法律以及政策中不断强调家庭保障作用,但这种基于一定伦理道德约束的传统在社会化养老的冲击下较为脆弱,家庭的供给程度仍较低。现阶段,试点的长期护理保险制度主要以现金给付为主,一定程度上减轻了家庭的照护负担,但是政策对维系家庭保障功能的作用还不强。政策对于家庭服务以及财政的支持几乎处于空缺状态,非正式化照护主要依靠中华传统的孝文化来维系,到目前为止,长期照护中的非正式照护水平依然较低(表 4)。[26]喘息服务的出现,为家庭照护者提供了一定的支持,未来子女提供非正式照护的能力会有所提升,在一定程度上促进家庭在居家养老照护中的参与。

| 表 4 中国老人长期照护中政府与家庭责任的政策表现 |

中国长期照护服务的发展从雏形时期、发展培育时期、进入政策视野时期,再到完善体系时期,真正意义上的社会化供给阶段较短。长期照护服务与照护保障模式密不可分,今后中国的长期照护将走向何种制度需要进一步深入研究,而长期照护保险的推广将为长期照护服务带来更加多元化、稳定的资金来源。从现行补缺型的制度安排到保险型制度安排,再到保险与津贴混合的制度安排,覆盖范围将会有大幅提升,服务的社会化程度会不断提高。而服务的去商品化不仅需要以广覆盖的护理保险为制度基础,更需要社会力量的参与和完善的照护服务市场以及家庭的基础性保障。

未来以老年人为中心的整合式在地养老服务应成为发展方向,政策应有利于照护服务回归社区与家庭。长期护理保险是化解照护风险的有效途径与理性选择[27],一定程度上能够较好缓解非正式照护者的照护压力,以促进非正式化照护服务的发展。但目前我国长期护理保险各地制度安排不一,在筹资方式以及待遇机制方面具有较大差异,试点地区不应为了创新而创新,需要进行经验总结,加强长期护理保险的顶层制度设计。此外,目前我国企业负担较重,不宜进一步加重社会保险费的征收,且医疗保险改革尚未完成,全面引入长期护理保险将面临更多新制度的问题。应在对长期护理保险的覆盖范围、筹资机制、待遇标准等方面达成统一共识后,再进行推广。

现阶段,在服务津贴模式时期,完善长期照护服务体系首先要明确长期照护服务的制度定位与理念,厘清其与养老、医疗服务的关系,以正确的理念去引导制度设计。政府一方面要负责建立统一的护理等级标准并完善补贴机制,将失能老人的入住作为补贴的重要参考指标。另一方面,需要鼓励家庭的非正式化参与,出台促进维系家庭照护的政策,如给予提供家庭照护服务者现金补贴、进行专业化培训、提供咨询服务等,不断提升照护服务的在地养老程度,促进服务去家庭化与非正式化发展。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

吴玉韶. 中国老龄事业发展报告2013[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013.

|

| [2] |

民政部.三部门发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果[EB/OL].[2016-10-09]. http://jnjd.mca.gov.cn/article/zyjd/xxck/201610/20161000886652.shtml

|

| [3] |

国务院."十三五"国家老龄事业发展和养老体系建设规划[EB/OL].[2017-02-28]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm

|

| [4] |

北京晚报.中国90%失智老人由亲属照护如何正确照顾阿尔兹海默患者?[EB/OL].[2018-10-12]. https://www.takefoto.cn/viewnews-1589479.html

|

| [5] |

彭希哲, 宋靓珺, 黄剑焜. 中国失能老人长期照护服务使用的影响因素分析——基于安德森健康行为模型的实证研究[J]. 人口研究, 2017, 41(4): 46-59. |

| [6] |

彭希哲, 宋靓珺, 茅泽希. 中国失能老人问题探究——兼论失能评估工具在中国长期照护服务中的发展方向[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2018, 39(5): 102-118. |

| [7] |

唐钧, 冯凌, 王君. 长期照护:概念框架、研究发现与政策建议[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2018, 20(1): 8-16, 89. |

| [8] |

赵青, 李珍. 英国长期照护:基本内容、改革取向及其对我国的启示[J]. 社会保障研究, 2018(5): 96-103. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2018.05.010 |

| [9] |

孙建娥, 张志雄. 以社区为基础的老年人长期护理服务模式——OECD国家的经验及其对我国的启示[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2016, 45(2): 85-92. |

| [10] |

刘焕明. 失能失智老人长期照护的多元主体模式[J]. 社会科学家, 2017(1): 46-50. DOI:10.3969/j.issn.1002-3240.2017.01.009 |

| [11] |

涂爱仙. 供需失衡视角下失能老人长期照护的政府责任研究[J]. 江西财经大学学报, 2016(2): 70-76. |

| [12] |

肖云. 中国失能老人长期照护问题研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2017.

|

| [13] |

杨团. 中国长期照护的政策选择[J]. 中国社会科学, 2016(11): 87-110, 207. |

| [14] |

世界银行.出生时的预期寿命, 总体(岁)[EB/OL]. https://data.worldbank.org.cn/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=CN

|

| [15] |

邓大松, 李玉娇. 失能老人长期照护服务体系构建与政策精准整合[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2017, 47(6): 55-62. |

| [16] |

国务院.国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见[EB/OL].[2017-04-16]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-04/16/content_5383270.htm

|

| [17] |

Ryu Hyeji, Lee Yeunsook. A Grounded Theory Approach about the Demand of the Elderly-friendly Ubiquitous Home[J]. Journal of Korea Design Forum, 2008(21): 283-292. |

| [18] |

Gosta Esping-Anderson. Social Foundations of Postindustrial Economies[M]. Oxford University Press, 1999.

|

| [19] |

陈诚诚. 长期护理服务领域的福利混合经济研究——基于瑞德日韩四国的比较分析[J]. 社会保障评论, 2018, 2(2): 134-147. |

| [20] |

长期照料服务制度研究课题组. 长期照料服务制度研究[M]. 北京: 华龄出版社, 2014.

|

| [21] |

董红亚. 中国社会养老服务体系建设研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.

|

| [22] |

张恺悌, 孙陆军, 牟新渝, 等. 全国城乡失能老年人状况研究[J]. 残疾人研究, 2011(2): 11-16. |

| [23] |

钟慧澜. 中国社会养老服务体系建设的理论逻辑与现实因应[J]. 学术界, 2017(6): 65-77, 322-323. DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2017.06.007 |

| [24] |

MartinPowell. 理解福利混合经济[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011.

|

| [25] |

Lawton MP. Environment and ageing[M]. Albany, NY: Centrefor the Study of Ageing, 1986.

|

| [26] |

王莉. 政府还是家庭:长期照护服务供给责任反思[J]. 学术论坛, 2018, 41(5): 117-124. DOI:10.3969/j.issn.1004-4434.2018.05.015 |

| [27] |

曹信邦. 中国长期护理保险制度构建的理论逻辑和现实路径[J]. 社会保障评论, 2018, 2(4): 75-84. |

(编辑 赵晓娟)