《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》(国卫医发〔2016〕21号)指出,儿童健康事关家庭幸福和民族未来,要确保所有儿童的健康发展。[1]近年来,困境家庭儿童遭受侵害的事件不断发生,困境家庭儿童的健康发展问题成为政府、社会和学界关注的重点。民政部发布的《关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》(民函〔2013〕206号)指出,困境家庭儿童包括父母重度残疾或重病的儿童、父母长期服刑在押或强制戒毒的儿童、父母一方死亡另一方因其他情况无法履行抚养义务和监护职责的儿童以及贫困家庭的儿童。2005年我国服刑人员未成年子女已超60万,2015年全国农村贫困儿童数量约为1 500万,2016年多部门联合开展的农村留守儿童摸底排查工作统计发现,全国不满16周岁、父母均外出务工的农村留守儿童数量达902万人。[2-4]困境家庭儿童无法从家庭中获取经济支持和养育照护,使其健康状况和生存环境处在较为弱势的状态。[6-7]可见,困境家庭儿童数量庞大,其健康保障工作迫在眉睫。

《健康中国2030》及《健康中国行动(2019—2030)》中,强调要解决好所有儿童的健康问题,保障所有儿童的健康水平。[5]世界卫生组织《妇女、儿童和青少年健康全球战略(2016—2030)》和国务院颁布的《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》也明确指出,要促进儿童基本医疗卫生服务的公平性和可及性,做好全部儿童公平发展及参与的保障工作,确保每个儿童的健康状况。[6-7]目前,虽然我国出台了儿童健康发展相关政策,并从全儿童角度切实保障儿童的发展权益。但对于父母服刑儿童、父母重残重症儿童、贫困儿童等困境家庭儿童的健康发展干预政策还有待于进一步完善,以保障每个儿童均有享受健康服务的权力和拥有健康的机会。

1 文献回顾与理论框架 1.1 文献回顾儿童健康发展是指全社会塑造良好的环境与氛围,促进儿童身心健康发展。[8]当前对于困境家庭儿童的研究相对较少,而关注其健康的则更少,且缺乏系统的理论框架。[9-12]有研究表明,困境家庭儿童的体格发育指数明显低于一般家庭水平。[13-14]贫困会影响困境家庭儿童卫生服务利用率。社会保障能有效保障困境儿童的健康水平,促进困境儿童健康发展。[15]有研究认为,我国困境儿童的发展权益存在“保障性”障碍,困境儿童福利制度不完善,会影响困境儿童健康发展。[16]也有学者对孤儿、流浪儿童和残疾儿童救助制度和保障制度进行了梳理,认为构建福利性质托底保障可以促进儿童健康发展。[17-18]

家庭生命周期理论认为代际关系不仅局限于经济方面,营养投资、基因遗传、疾病等均存在代际相关性[19],困境家庭儿童由于家庭功能的不完整,家庭内部也会存在风险因素,从而对健康水平产生影响。有研究表明,承受更大生活压力的家庭,父母对儿童的抚养会选择更严苛的方式,不利于儿童健康发展。[20]儿童在成长中经历不良家庭事件会对儿童成年后健康产生显著负向影响。[21]有研究发现,特殊家庭结构(如单亲、隔代等)也会对儿童健康产生抑制作用,并且残缺家庭学龄儿童不良行为发生率高于其他类型儿童。[22-23]困境家庭儿童生活在功能缺失、结构不完整的家庭环境中,其健康水平受多种因素影响,系统分析困境家庭儿童健康水平影响因素,正确干预困境家庭儿童健康发展,对于推进儿童健康发展具有重要意义。

1.2 理论框架U. Bronfenbrenner于1979年提出著名的人类发展生态学理论,认为个体发展中所处的环境相互依存,相互影响,个体与周围环境构成4个系统:微观系统、中介系统、外在系统和宏观系统。[24-25]微观系统是指个体与之直接接触并参与其中,与之有着紧密联系的环境,如儿童成长切身所参与的环境:家庭、学校、同辈群体等。中介系统是指个体所处的两个或两个以上微观系统之间所存在的联系,如家庭与学校之间的联系。外在系统是指个体所成长的生态环境中,一些环境因素个体不直接接触或参与,但会对个体发展产生直接或间接的影响,如父母的受教育程度、职业等。宏观系统指个体成长所处的整个社会环境及意识形态,其发展所处的政治背景、经济保健、文化保健以及社会结构等,如社会政策。[26]本文利用教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“困境家庭儿童健康状况研究”的调查数据,以U. Bronfenbrenner的人类发展生态学理论为理论框架,从4个系统中归纳出影响困境家庭儿童健康水平的因素(表 1)。我国目前针对困境家庭儿童的社会保障工作和社会救助体系尚不完善,探讨社会保障和福利制度对困境家庭儿童健康的影响至关重要。本文在此基础上,采用倾向值匹配法着重分析宏观系统中接受社会救助补贴对困境家庭儿童健康的影响,为相关部门制定困境家庭儿童健康发展针对性预防及干预措施提供理论依据。

| 表 1 困境家庭儿童健康发展各系统测量指标 |

本文利用教育部人文社科重点研究基地重大项目“困境家庭儿童健康状况研究”调查数据。本调查于2018年8—9月开展,采用多阶段随机抽样的方法:按照国家统计局区域划分标准,第一阶段在东、中、西地区各随机抽取2个省(直辖市),东北抽取1省,共计7个省(直辖市),即山东、江西、河北、河南、辽宁、重庆和陕西;第二阶段在每个样本省(直辖市)随机抽取3个区县开展调查,共抽取21个区县;第三阶段在每个区县调查4类困境儿童100名(父母重残或重病、父母长期服刑在押或强制戒毒、父母没有抚养能力、父母一方死亡另一方因其它情况无法履行抚养义务和监护职责),每类困境儿童数量不少于25人,实际共调查2 099名困境儿童;第四阶段对照组儿童的选取,在抽中的区县随机抽取30名儿童作为对照组(年龄、性别等特点与困境儿童尽量相同),实际调查666名对照组儿童。对于困境家庭儿童健康水平指标,采用自评健康;由于自评健康指标的主观性以及发展生态学理论中的学校影响评价,本文选取10~15岁困境家庭学龄儿童进行分析。最终纳入分析对象共1 373例,其中困境家庭儿童1 047例,对照组儿童326例。所有研究对象均签署了知情同意书。

2.2 研究方法本文采用卡方检验和两独立样本T检验,描述困境家庭儿童和对照组儿童4个系统各指标的差异。自评健康指标为李克特五分类有序变量,采用有序多分类Logistic回归模型分析困境家庭儿童自评健康的影响因素。通过构建反事实分析框架,采用K近邻匹配(K=4)、卡尺匹配和核匹配三种匹配方法进行匹配,以影响因素为协变量,利用倾向值匹配法分析社会救助补贴政策对困境家庭儿童健康水平的影响。本文控制变量为人口学特征变量,采用Stata16.0进行数据整理和统计分析。为使数据适合分析,将变量进行量化处理(表 2)。

| 表 2 变量定义及赋值 |

困境家庭儿童1 047人,其中父母重残或重症家庭儿童390人,占37.2%;父母服刑家庭儿童103人,占9.8%;父母无法履行抚养义务家庭儿童505人,占48.2%;贫困家庭儿童868人,占82.9%(四类困境家庭儿童有交叉)。儿童平均年龄11.56±0.04岁,男生462人(44.1%),女生585人(55.9%);农业户口1 000人(95.5%);家庭人均年收入9 047.6元。326名对照组儿童平均年龄12.11±1.43岁,男生190人(58.28%),女生136人(41.72%);农业户口285人(87.4%),家庭人均年收入19 071.9元。

3.2 困境家庭儿童和对照组儿童单因素分析结果困境家庭儿童与对照组儿童自评健康间差异具有统计学意义(P < 0.001)。从发展生态学理论来看,困境家庭儿童和对照组儿童在4个系统的测量指标间存在差异(表 3),对照组儿童生活水平、监护人照护水平均好于困境家庭儿童。微观系统中,对照组儿童监护人生活照顾情况和沟通情况略好于困境家庭儿童,两组儿童监护人生活照顾和沟通情况间差异具有统计学意义(P < 0.001)。对照组儿童一周摄入肉食、新鲜蔬菜和水果次数高于困境家庭儿童,两组儿童间差异具有统计学意义(P < 0.001)。中介系统中,对照组儿童家庭重视学习程度略高于困境家庭儿童,差异具有统计学意义(P < 0.001)。外在系统中,两组儿童监护人受教育程度间差异具有统计学意义(P < 0.001)。宏观系统中,有37.73%的困境家庭儿童表示接受过社会救助补贴;有5.73%的困境家庭儿童未按国家规定接种全部疫苗,2.48%的儿童监护人表示不清楚疫苗接种情况。两组儿童享受救助补贴和接种国家规定全部疫苗间差异具有统计学意义(P < 0.001)。

| 表 3 困境家庭儿童和对照组儿童单因素比较分析 |

以自评健康为因变量,采用逐步回归法建立有序Logistic回归模型,分析困境家庭儿童健康影响因素。结果表明,年龄、民族、家庭人均年收入、监护人生活照顾、监护人沟通交流、一周吃新鲜水果次数、家庭是否重视学习、监护人受教育程度、监护人职业、是否接受社会救助补贴、规定接受国家疫苗接种是困境家庭儿童健康影响因素(P < 0.05)。年龄越大的困境家庭儿童更倾向于消极的自评健康水平。家庭人均年收入越高,困境家庭儿童更倾向于积极的自评健康水平。微观系统中,监护人生活照顾评价越好,与儿童沟通越频繁,困境家庭儿童更倾向于积极的自评健康水平。中介系统中,家庭重视学习的困境家庭儿童比家庭不重视学习的儿童更倾向于积极的自评健康水平。外在系统中,监护人受教育程度越高,困境家庭儿童越倾向于积极的自评健康水平。宏观系统中,接受社会救助补贴的困境家庭儿童比不接受社会救助补贴的困境家庭儿童更倾向于消极的自评健康水平;接种国家规定全部疫苗的困境家庭儿童更倾向于积极的自评健康水平(表 4)。

| 表 4 困境家庭儿童健康影响因素有序Logistic回归分析结果 |

有序Logistic回归结果显示,接受社会救助补贴的困境家庭儿童更倾向于消极的自评健康水平,但现实中越不健康的儿童可能更需要社会救助补贴。因此,通过构建反事实分析框架,以回归结果影响因素为协变量,利用倾向值匹配法分析社会救助补贴是否能促进困境家庭儿童健康水平。

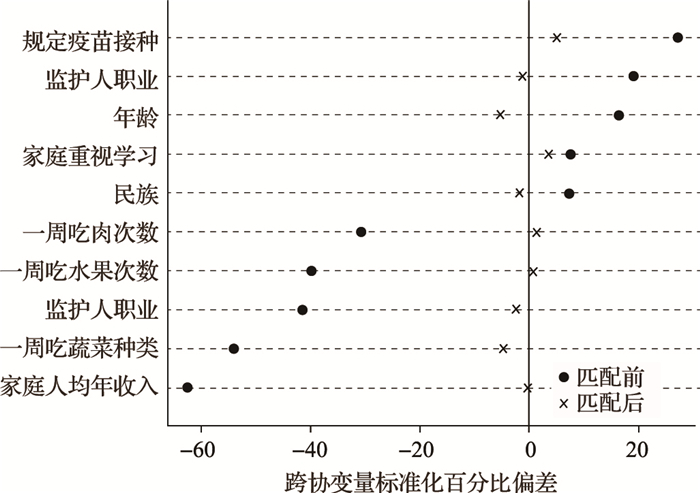

由图 1可知匹配后协变量的标准化偏差缩小(比匹配前更接近于0)。图 2显示共同支撑检验显示处理组和对照组两组倾向得分大部分观测值在共同取值范围内,匹配效果较好。为减少偏差,根据匹配结果,本文在处理组剔除1个观测值,在对照组剔除11个观测值,最后纳入分析为1 035个困境家庭儿童观测样本。分别使用K近邻匹配(K=4)、卡尺匹配和核匹配三种匹配方法对是否接受社会救助补贴对困境家庭儿童健康的平均处理效应(ATT)进行估计。结果如表 5所示,三种匹配估计结果均表示接受社会救助补贴对困境家庭儿童自评健康水平有显著正向促进作用。以核匹配结果为例,接受社会救助补贴的困境家庭儿童作出积极健康自评的可能性比不接受社会救助补贴的困境家庭儿童高27.9%(P < 0.01)。

|

图 1 标准化偏差分析 |

|

图 2 共同支撑检验 |

| 表 5 社会救助对困境家庭儿童健康影响的平均效应估计结果 |

家庭因素是困境家庭儿童自评健康水平的重要影响因素,家庭对于儿童健康发展非常重要。监护人对儿童的生活照顾越好,与儿童的沟通交流越频繁,困境家庭儿童健康水平越高。家庭越重视学习、监护人受教育程度越高,困境家庭儿童的自评健康水平越高,这与以往研究结果一致。既往研究发现,家庭长期福利水平、父亲受教育水平、父母的职业类别、抚养方式以及家庭不良事件均与儿童健康显著相关,家庭健康治理能力偏弱是儿童健康治理的核心问题。[15, 27-28]

家庭重视学习会促进困境家庭儿童自评健康水平。家庭重视学习是良好家庭教育的一种表现,更是家庭资本投入的重要方面。家庭重视学习说明监护人具有较强的人力资本投入意识,这种投入涵盖了各方面,包括儿童的健康水平。[29-31]从健康循环理论的角度来看,代际传递不仅局限于基因遗传、疾病等,父母参与和经济因素均会影响健康循环。父母(监护人)重视学习是父母参与儿童生活的重要表现,势必会对儿童的健康产生一定的影响。[19]

家庭是代际传递的媒介,健康代际传递,后天因素不可忽视。[19]对于困境家庭儿童而言,由于家庭功能的不完整,家庭内部会存在更多的风险因素,从而对健康水平产生消极影响。在此环境下,政府应当积极支持困境家庭对儿童“家庭尽责”,根据家庭实际状况的不同,监督监护人的职责落实,通过家访等措施,做好监护人看护能力的支持和辅导工作,使其认识到家庭环境和教育对儿童健康的重要影响,积极联系学校,提高困境家庭儿童的健康水平。

4.2 政府应当重视困境家庭儿童预防保健现状,确保困境家庭儿童医疗保障权益本研究结果显示,接种国家规定全部疫苗的困境家庭儿童更倾向于积极的自评健康水平。《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》指出要做好所有儿童预防接种工作,提高儿童家庭保健意识,促进儿童健康发展。困境家庭儿童家庭结构特殊,家庭功能不完整,常常处于社会保护的边缘,比起留守儿童等其他弱势儿童更易被忽视。[6-7]政府应当落实包括困境家庭儿童在内的所有儿童的医疗保障工作,确保所有儿童享有预防接种、医疗保险、健康管理等基本医疗保障权益。

4.3 政府应当重视困境家庭儿童“福利性”保障工作,完善困境家庭儿童社会救助体系倾向值匹配结果显示,接受社会救助可以正向促进困境家庭儿童自评健康水平,但困境家庭儿童接受社会救助比例较低。本文研究显示,接受社会救助补贴对困境家庭儿童自评健康水平有显著正向促进作用。李洪波也认为儿童社会福利救助与儿童发展权积极相关,福利救助能积极促进困境儿童健康发展。[16]政府应当完善困境家庭儿童社会救助体系,明确困境家庭儿童福利救助范围、内容、标准和实现路径。发挥基层在困境家庭儿童社会保障和福利救助中的作用,确保最基本的医疗保障和教育保障,积极倡导社会各界提供补充性服务,以实现困境家庭儿童权益保护,促进困境家庭儿童健康发展。

4.4 困境家庭儿童的特殊性与发展生态学理论的适用性儿童是在与生长环境的不断互动过程中发展的,环境会对儿童发展产生直接深刻的影响。[26]困境家庭儿童具有一定的特殊性,在应用发展生态学理论探讨困境家庭儿童发展问题时,应当注重家庭变化,关注由于家庭层面变化引起的各系统作用的变化。如父母服刑的儿童,其监护人会产生变化,可能是祖父母。一方面,父母一代与祖父母一代无论是在生活理念还是教育理念上都具有一定的差异,这种差异会影响各个系统中影响水平的变化;另一方面,隔代抚育本身也会对儿童健康产生影响。[32]因此,隔代抚育本身造成的影响可能强化了发展生态学理论4个层次的作用。困境家庭儿童的家庭结构特殊,从发展生态学理论4个系统本身去探讨困境家庭儿童的发展问题,具有特殊性。

本研究尚存在一定的局限性。一是本文研究对象仅选择了年龄介于10~15岁的困境家庭儿童,在今后的研究中可适当增加困境家庭儿童的年龄选择范围,从而对儿童早期发展和6~10岁儿童健康影响因素进行研究;二是本文研究对象中的4类困境家庭儿童存在交叉,并未进行更具体的各类别间的差异分析,今后可适当开展相关研究工作,使研究结果更具针对性。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

国家卫计委发布《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》[J].中国社区医师, 2016, 32(14): 11.

|

| [2] |

民政部就国务院发布的《关于加强困境儿童保障工作的意见》答记者问[J].中国应急管理, 2016(6): 40-42.

|

| [3] |

吕利丹, 阎芳, 段成荣, 等. 新世纪以来我国儿童人口变动基本事实和发展挑战[J]. 人口研究, 2018, 42(3): 65-78. |

| [4] |

江勇, 张鸿巍. 服刑人员未成年子女社会救助流程体系构建[J]. 山东警察学院学报, 2015, 27(6): 130-134. |

| [5] |

健康中国行动(2019-2030年): 总体要求、重大行动及主要指标[J].中国循环杂志, 2019, 34(9): 846-858.

|

| [6] |

WHO. Global strategy for the health of women, children and adolescents (2016-2030)[R]. 2015.

|

| [7] |

魏莉莉, 董小苹. 中国儿童政策发展趋势研究——基于1991-2020年三个《中国儿童发展纲要》的内容分析[J]. 中国青年研究, 2012(3): 87-91. |

| [8] |

Heckman J. 4 big benefits of investing in early childhood development.2015[EB/OL].[2020-03-17]. http://heckmanequation.org/content/resource/4-big-benefits-investing-early-childhooddevelopment

|

| [9] |

罗国芬. 儿童权利视角:农村留守儿童"再问题化"[J]. 探索与争鸣, 2018(1): 79-83,143. |

| [10] |

周镇忠, 蔡芸, 顾天安, 等. 大数据支持下的农村留守儿童福利政策研究[J]. 社会保障研究, 2019(5): 79-87. |

| [11] |

李龙, 宋月萍, 胡以松. 初中教育阶段流动儿童心理健康影响因素队列研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2019, 23(9): 1046-1050. |

| [12] |

沈纪. 留守和流动对儿童健康的影响——基于儿童健康综合测量的一项研究[J]. 江苏社会科学, 2019(1): 80-90. |

| [13] |

程建鹏, 郭岩, 李明颖, 等. 中国部分贫困地区农村儿童生长发育现状研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2005(4): 319-321. |

| [14] |

林子雄, 陆青贵, 蓝海英, 等. 低保对广州市越秀区0~3岁儿童保健服务利用情况的影响[J]. 公共卫生与预防医学, 2017, 28(6): 111-114. |

| [15] |

边慧敏, 崔佳春, 唐代盛. 中国欠发达地区农村留守儿童健康水平及其治理思考[J]. 社会科学研究, 2018(2): 114-124. |

| [16] |

李洪波. 实现中的权利:困境儿童社会保障政策研究[J]. 求是学刊, 2017, 44(2): 100-106. |

| [17] |

满小欧, 王作宝. 从"传统福利"到"积极福利":我国困境儿童家庭支持福利体系构建研究[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2016, 18(2): 173-178. DOI:10.15936/j.cnki.1008-3758.2016.02.010 |

| [18] |

李莹, 韩克庆. 我国困境儿童托底性保障制度的建构[J]. 江淮论坛, 2015(5): 119-126. |

| [19] |

Mitrofanova I, Ivanova T, Ryabova I. Family Life Cycle: Implementing the Strategy of Social and Economic Development (Based on Subjects of the Southern Federal District)[J]. 2019, 21(3): 83-96.

|

| [20] |

Rodriguez C M. Personal Contextual Characteristics and Cognitions:Predicting Child Abuse Potential and Discipli-nary Style[J]. Journal of Interpersonal Violence, 2010, 25(2): 315. |

| [21] |

Topitzes J, Mersky J P, Dezen K A, et al. Adult Resilience among Maltreated Children:A Pro-spective Investigation of Main Effect and Mediating Models[J]. Children & Youth Services Review, 2013(6): 937-949. DOI:10.1016/j.childyouth.2013.03.004 |

| [22] |

曾传军, 李晓琴, 厉梅. 家庭结构对5岁以下儿童死亡的影响研究[J]. 中国社会医学杂志, 2019, 36(2): 162-164. |

| [23] |

刘金华, 吴茜. 社会支持对农村缺损型家庭学龄儿童行为的影响分析[J]. 人口学刊, 2018, 40(5): 5-14. |

| [24] |

Bronfenbrenner U. Human Development, Bioecological Theory of[M]. 2001.

|

| [25] |

Bronfenbrenner U. Recent Advances in Research on the Ecology of Human Development[M].//Bronfenbrenner U. Development as Action in Contex, 1986.

|

| [26] |

车广吉, 丁艳辉, 徐明. 论构建学校、家庭、社会教育一体化的德育体系——尤·布朗芬布伦纳发展生态学理论的启示[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2007(4): 155-160. |

| [27] |

陈永超, 王芳, 等. 云南省怒江州儿童健康状况及影响因素分析[J]. 中国卫生政策研究, 2014, 7(2): 57-64. |

| [28] |

王芳, 周兴. 家庭因素对中国儿童健康的影响分析[J]. 人口研究, 2012, 36(2): 50-59. |

| [29] |

方迎风, 邹薇. 能力投资、健康冲击与贫困脆弱性[J]. 经济学动态, 2013(7): 36-50. |

| [30] |

Desforges C, Abouchaar A. The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment:A Literature Re-view[M]. Nottingham: DFES Publications, 2003.

|

| [31] |

Hannum E, Sargent T, Yu S. Poverty, Parental Ill Health and Children's Access to Schooling in Rural Gansu, China[J]. 2009, 1(2): 24-60.

|

| [32] |

曾迪洋, 洪岩璧. 早期隔代抚养对初中生教育和健康状况的影响[J]. 南京师大学报(社会科学版), 2020(1): 96-107. |

(编辑 赵晓娟)