2. 首都医科大学国家医疗保障研究院 北京 100037;

3. 国家医疗保障局 北京 100037

2. National Institute of Medical Security, Capital Medical University, Beijing 100037, China;

3. National Healthcare Security Administration, Beijing 100037, China

中国正处于从老龄化社会加速向深度老龄社会转变的进程中,应对人口老龄化面临艰巨的挑战。据国家统计局数据显示,2019年末全国65岁及以上人口为1.76亿,占总人口的12.57%,较2018年增加0.64%。随着老年人口规模的扩大,因各种身心疾病、伤害和机能障碍所产生的长时间连续性医疗、护理和生活照料服务需求也不断增加。为缓解老龄化社会保障和医疗体系的相关问题, 我国人力资源与社会保障部办公厅于2016年6月发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》 (人社厅发〔2016〕80号), 在上海、广州、重庆、成都、青岛、长春等15个城市启动长期护理保险制度试点,取得了一些成效[1],证明了长期护理保险制度建立的重要性及可行性。在取得成效和经验的同时,也出现一些问题和困难,主要包括筹资支付、资源供应、服务提供等方面。国务院2019年《政府工作报告》明确提出要进一步扩大长期护理保险试点的工作任务[2],又给长期护理保险制度建设带来了新的机遇。目前,我国试点经验仍非常局限,因此国际上发达国家建立长期护理保险制度的经验教训具有重要参考意义。荷兰于1967年12月14日通过特别医疗支出法案(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,AWBZ),并于1968年1月1日正式实施,成为世界上第一个建立独立运行的、强制性的社会长期照护保险制度的国家。[3]荷兰长期护理保险制度在发展过程中,受经济危机、人口老龄化、家庭结构以及劳动力市场结构变化的影响,迫于财政压力不断调整和改革,积累了丰富的经验。本文将在详细梳理荷兰长期护理保险制度的建立背景、改革历程、制度内容的基础上,总结其对我国长期护理保险制度发展模式的经验启示。

1 荷兰长期护理保险制度建立背景 1.1 老龄化催生社会需求20世纪50年代荷兰65岁及以上老年人口比例达到7.7%,正式进入老龄化社会。老年人口增速远超总人口增速,至1970年老龄化率达10.1%,老年人口抚养比达到18.8%。[4]随着老龄化加速,特别是高龄化水平的提高,生活不能自理、需要长期护理服务的老年人数量大幅增长,对长期护理服务和社会支持需求增加。当时,荷兰护理机构和设施发展无专门的公共资金资助,尚未形成成熟的服务供给体系,长期护理服务的供给数量、质量远远落后于实际需求。

1.2 政府财力提供经济保障伴随工业化、城镇化进程,荷兰经济实现快速增长,GDP从1960年的122.8亿美元增长到1970年的376.8亿美元,人均GDP从1962年的1 220美元增长到1970年的2 790美元。政府财力增长为建立长期护理保险制度提供了经济基础。荷兰政府力图通过社会保险模式为需要护理服务的低收入者和老年人提供帮助。

1.3 基于社会现实的路径选择建立长期护理保险制度之前,荷兰已实行社会健康保险制度,仅覆盖了全国2/3的人口(主要是中低收入人群)。[5]荷兰政府拟将社会健康保险计划覆盖面扩展到全部公民,同时将长期护理纳入其福利方案,但受到商业保险公司(担心压缩商保经营空间)、雇主(担心增加支出)和医疗行业(担心强化政府管控)的强烈反对。[6]因此,为保障全民享有免于失能费用风险的社会保险计划,1962年荷兰政府提议,针对因失能、先天性肢残和精神疾病需要长期护理的人群建立长期护理保险制度。

2 荷兰长期护理保险制度改革历程 2.1 扩张性改革阶段(2003年以前)荷兰长期护理保险制度刚建立时,仅覆盖长期疾患和残疾人的机构护理服务。1980年起,逐步增加居家健康护理(如出院后的居家康复、伤残护理)、非住院的精神健康护理、家庭照护等,扩大支付范围。1995年,为增加个人选择,荷兰建立了个人预算(Persoonsgebonden budget,PGB)制度,个人可选择领取现金补贴,自主购买部分长期护理服务,但给予的资金会比实物给付预算金额要少。随着制度覆盖人群扩大、可享受服务项目扩张,保障水平逐步提高,AWBZ制度支出年均增长率超过荷兰GDP年均增长率[6],对制度的可持续性形成巨大的挑战。

2.2 收缩性改革阶段(2003年之后) 2.2.1 2003—2015年渐变式改革AWBZ制度支出占GDP比例的由1968年的0.8%上升到1980年的2.0%,2005年激增至4.0%。[6]为有效控制AWBZ制度支出,荷兰政府在2003年开始,逐步推进AWBZ制度的市场化改革,措施包括2005年与2006年分别通过AWBZ修正案和社会支持法案(Wet maatschappelijke ondersteuning,Wmo),将AWBZ制度下的部分内容转入Wmo制度,如家政服务、轮椅服务、交通服务、餐饮服务、住房保障等,且改由地方政府决定待遇范围和服务提供水平。但是,这些改革措施在控制长期护理保险制度支出方面并未获得显著成效。2014年,荷兰用于长期护理的公共支出占GDP的4.3%,位居OECD国家首位,而所有OECD国家的平均支出仅为1.4%。[7]其中,机构护理支付费用占GDP的3%。[7]荷兰机构护理服务比重高于同为社会保险模式的德国,也远高于实行福利保障模式的瑞典、挪威等国家。机构护理待遇享受者人数约占总享受人数的30%,但花费了90%的基金。因此,荷兰长期护理保险的财政可持续性仍面临巨大的挑战。

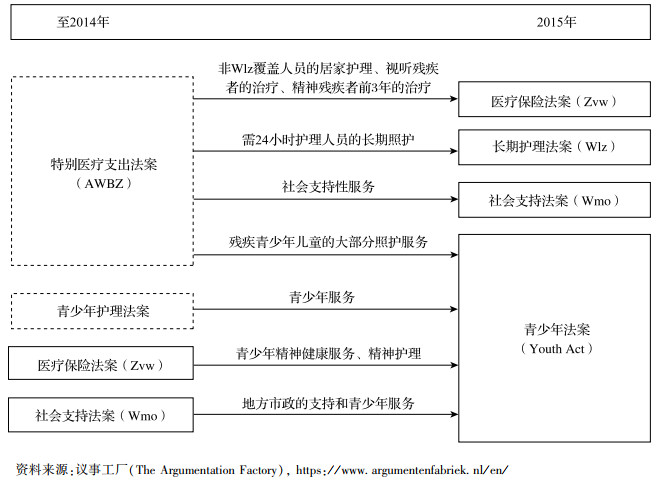

2.2.2 2015年改革2015年,荷兰启动自AWBZ制度建立以来最大幅度的制度改革。2015年改革主要方向是将AWBZ法案拆解成四部分(图 1),其中三部分整合到医疗保险法案(Zorgverzekeringswet,Zvw)、社会支持法案(Wmo)和青少年法案(Youth Act)三个现有法案中,并建立了一项新法案——长期护理法案(Wet langdurige zorg,Wlz)。[8]

|

图 1 荷兰长期护理保险制度2015年改革法案覆盖内容变化 |

关于长期护理保险主要改革措施是:一是明确Wlz仅承担需要24小时护理人员的长期护理费用。二是进一步明确医疗保险和长期护理保险的边界。已进入长期护理保险待遇支付的人群,在医疗机构产生的医疗费用,由医疗保险支付,在养老和护理机构产生的合规费用,由长期护理保险支付。精神病人前3年的门诊和住院费用由医疗保险支付,3年后由长期护理保险覆盖。三是将非机构护理中的社会支持性服务职能(如适老化设施改造、家政服务等)移交给地方政府,由社会支持法案覆盖。四是将儿童的预防和精神保健服务整合到重新修订的青年法案。五是明确现金支付只能通过社会保险银行(Sociale Verzekeringsbank,SVB)支付,不能直接交由个人或转移到私人账户。六是严格日常生活能力评估标准,鼓励居家护理,鼓励通过综合措施减少失能的发生,促进重度失能人员重返家庭。此次改革在削减待遇支出成本方面显出成效,2017年的长期护理保险制度支出占GDP的比例较2014年下降0.3%。Krabbe-Alkemade等的研究发现,在改革后的2015—2016年间,荷兰65岁及以上人群的平均医疗费用至少下降了4%,改革当年,每生命年标准化卫生费用至少下降5%,短期内成功控制了医疗开支的增长。[7]

3 荷兰长期护理保险制度内容 3.1 参保和保障范围荷兰规定凡年满18周岁并且有纳税收入所得的公民必须依法缴纳长期护理保险费,未满18周岁者免交保险费。在保障范围上,需要24小时护理服务的参保人(不限制年龄),通过日常能力评估,才可享受长期护理保险待遇。视力和听力残疾者不在长期护理保险制度保障范围内。2017年,约26万人参保人(约占荷兰总人口1.5%)享受了长期护理保险待遇(表 1)。

| 表 1 2017年荷兰长期护理保险享受人数(万人) |

筹资渠道主要有三个:一是强制性保费,根据工薪税基数(上限为33 589欧元)和固定费率(目前为9.65%)计算,保费上限为每年3 241欧元,由税务办公室(Tax office)征收,由国家卫生保健研究院(Zorginstituut,ZIN)负责管理分配。强制性保费是制度最重要的资金来源,约占68%。二是一般性税收,即政府财政补贴,荷兰政府每年年初根据长期护理保险制度的总预算确定每年对长期护理保险制度的预算资金支持规模,约占长期护理资金的24%。三是使用者付费,长期护理保险的待遇享受者需要根据收入水平、年龄、家庭情况、护理需求级别等承担一定比例的服务费用,约占长期护理资金的8%。使用者付费由中央行政办公室(Central Administration Office,CAK)征收(图 2)。

|

图 2 荷兰长期护理保险基金运行模式(2020年) |

所有参保人申请享受待遇均需通过全国统一的、严格标准的资格评定程序。评估标准为世界卫生组织制定的“功能、失能与健康国际分类标准”(International Coach Federation,ICF),主要评估申请者的总体健康状况、失能程度、心理和社会功能、家庭和生活环境等。

3.3.2 由第三方机构独立评估资格评估工作最初由照护服务提供者负责评估,1998年改为由地方独立需求评估机构负责评估,2005年开始则由国家需求评估中心(Centrum Indicatiestelling Zorg,CIZ)负责组织评估。[9]CIZ主要由参保人、消费者组织、服务提供者、医生、保险人和地方政府等方面的代表构成,委任的专业评估团队通常包括待遇享受者、护士、社会工作者、精神病和老年医学专家。作为对申请者进行资格审查的机构,CIZ没有任何绩效激励,以保证完全、独立、客观的评审权。

3.3.3 评估程序考虑全面CIZ在对申请者的资格评定过程中,以需求必要性为核心判断标准。CIZ不仅要考虑申请者的失能程度,还要考虑其他条件,包括常规护理和非正式照顾情况,以及申请者已获得的其他社会福利情况,判断申请者的问题是否有其他解决途径(治疗、改变环境、配备辅助器具、非正式照顾等)。如无其他解决途径,CIZ才会同意通过长期护理保险提供服务。

3.3.4 资格评定和待遇水平同步确定CIZ在申请者的资格评估过程中,依据申请者各方面的情况,同步决定了申请者能够获得长期护理的等级、服务包等。CIZ作出正式的护理服务决定,将评估结果反馈给区域管理办公室,区域管理办公室为待遇享受者选择合适的服务提供方和相应服务,或提供现金支付。

3.4 待遇给付待遇享受者可以选择实物给付或现金给付两种方式。实物给付指由符合规定的护理服务提供者直接向待遇享受者提供服务。现金给付指待遇享受者在居家护理获得现金补贴(即1995年实行的个人预算),自行购买护理服务,服务提供方不限于护理服务提供者,还包括愿意提供服务的亲友和邻居。机构护理全部采用实物给付形式,而对于居家护理,患者可以通过机构上门的全套服务来享受实物护理,或者申请个人预算,自主购买所需的护理服务。

3.4.1 服务内容荷兰长期护理保险制度覆盖的服务主要包括机构护理、个人照护、医疗护理、支持指导、激励指导和治疗等多类项目,详细内容如表 2所示。其中,机构护理是以护理包形式为待遇享受者提供服务。护理包是根据所提供护理服务的强度和复杂性确定的,一般护理有10种护理包,精神护理有14种护理包,残疾护理有30种护理包。[10]在资格评估过程中,将同步确定参保人应接受的护理包类型。

| 表 2 荷兰长期护理的项目与内容 |

机构护理一般由护理院、养老院等机构为参保人提供护理服务。这些护理机构规模一般有80~150张床位。截至2009年,荷兰机构护理服务床位已达到170 600张,每千人口护理床位拥有量为10.4张。2015年改革后,长期护理法案仅覆盖需24小时监护人群,机构护理待遇享受人数较改革前减少了3.1万人。

居家护理可分为居家医疗护理、个人护理和家务帮助等,由医护或受过专门训练的人员到护理需求者家中提供上述服务。长期护理专业工作人员根据培训时间分为3个等级,一般照料人员需要2~3年培训,护工需要3~4年培训,专业社会工作者要经过4年以上培训,另有助理护工承担护理难度不大的工作。

3.4.3 待遇支付荷兰长期护理保险基金可支付约92%的长期护理服务费用,待遇享受者自付水平约为8%。目前对机构护理支付主要是根据护理包来支付。护理包分不同等级,价格由荷兰卫生管理局(Dutch Healthcare Authority,NZa)根据人员、住房和资源等方面投入制定。2015年,不同等级护理包的价格为68欧元/天~323欧元/天。参保人享受机构护理服务后,由中央行政办公室(CAK)根据区域管理办公室的付款命令向服务提供方结算服务费用。对于选择个人预算的待遇享受者,2016年,个人预算为40欧元/天~285欧元/天。待遇享受者通过与自己的护理提供者签约,将签约合同和发票寄到社会保险银行(SVB),由SVB负责支付提供者相应的费用。[10]

3.5 经办管理体系荷兰长期护理保险具体经办由商业保险公司负责,由国家卫生保健研究院(ZIN)负责选择合适的商业保险公司。目前,荷兰分32个区域管理办公室,每个区域管理办公室由1家保险公司经办,目前共7家保险公司承担经办。区域管理办公室负责代表政府与长期护理服务提供机构进行谈判,签订合作协议,同时负责收取病人支付的费用,以及提供咨询服务。这些区域管理办公室是非营利机构,与保险公司利益和其他业务完全切割开。为加强管理,中央政府针对区域管理办公室会设定绩效目标,若未达成绩效目标,政府有权重新选择新的保险公司来完成任务。

4 荷兰长期护理保险制度对我国的启示 4.1 建立长期护理保险制度基于必要、立于合理从荷兰长期护理保险的建立背景看,人口老龄化趋势使原有的护理供需水平暴露问题,国家经济发展水平为完善社会福利政策提供条件。长期护理保险是社会保险发展覆盖到一定水平以后,为解决社会保障既有问题和潜在需要而必须要做的制度创新。长期护理保险被定义为必须建立的、强制性的、覆盖全民的社会保险新险种,继荷兰之后,在德国、日本、韩国等OECD国家都形成共识并落地实践。[11]借鉴荷兰长期护理保险在各发展阶段的经验和教训,结合我国当前情况,应将建立长期护理保险制度放在优先位置。在保障对象的选择上,遵循按需分配的基本原则,通过对申请对象的失能状况和家庭经济情况的“双评估”,优先保障最需要照护而支付能力又最低的群体。在保障内容的制定上,应考虑保障对象的优先需要,提供有针对性的“精准保障”[12],使最需要保障的长者得到其最需要的保障,从而实现有限公共资源的公平配置。

4.2 构建稳健可持续、合理分担的独立筹资模式在近年的多轮改革中,荷兰政府通过提高使用者付费、简政放权、增加家庭责任等方式,逐步降低“福利依赖”程度。从荷兰改革的历史经验可知,对社会福利政策做减法是很困难的。目前我国试点地区的长期护理保险资金筹资来源主要依赖于医保基金,长久来看是不稳定的。需强化互助共济意识,责任共担,在起步阶段即建立包括单位、个人、财政和社会慈善等长期稳定的多渠道独立筹资机制,确保制度长期平稳运行。在筹资标准、筹资对象上适当提标扩面;在筹资渠道上,扩大养老保险、失业保险等其他社会基本保险基金对失业人群、老年人等特定人群的长期护理保险基金的支持,充分发挥社会保险制度调节收入再分配的功能, 减轻低收入者的经济负担, 政府在合理范围内承担财政补贴和兜底责任。[13]此外,适当提高福利彩票公益金的拨付标准,考虑设立“烟草专项税”用于老年长期照护,形成多渠道常态化的筹资模式。

4.3 以全国统一的评估标准为基础完善评估机制待遇资格评估是长期护理保险制度的“守门员”,荷兰经过反复改革,从区域碎片化的评估机制,最终明确全国采用统一标准来评估申请者需求,由专门的评估机构做独立客观的评估。在评估时,一并确定申请者获得机构护理时享受的护理包,形成了准入和服务提供的协调。我国在下一步试点扩大过程中,应在借鉴国际评估工具与分级标准的基础上,着眼于探索建立全国统一适用的、符合我国老年群体特征的本土化长期护理需求认定和等级评定标准体系,完善相关管理办法,建议第三方独立评估机构成立利益相关者委员会(包括医护代表、政府代表、参保人代表、经办机构代表等)[11],与专业评估团队共同参与资格审核,促进制度公平化、科学化、规范化。

4.4 探索适应我国社会特征的待遇保障制度人口老龄化已发展成全球趋势,世界各国都在致力于探索建立负担得起的长期护理制度。在荷兰,正式照护服务提供程度非常高[14],但随着人口年龄结构的转变,高度发达国家同样面临不可持续的财政压力,不得不强制削减正式照护,转向非正式照护,限于当前非正式照护体系不完善,照护服务的效率和质量问题突出[15]。因此,我国在制度构建初期,应结合养老模式特点综合考虑照护服务需求者的规模和结构特征、可获得的照护资源、社会经济情况等因素[16],在整合医疗保险和长期护理保险制度的基础上,建立以居家和社区照护为主体、机构照护为补充的待遇保障制度。鼓励失能患者家庭成员主动承担照护责任,政府与社会应予以鼓励和支持,包括提供免费技能培训和津贴补贴。与此同时,必须加强服务监督管理,建议制定国家统一照护服务规范,统一质量评价标准,规范照护服务行业,形成行业服务标准,有针对性的指导产业发展。

4.5 利用政府购买方式委托商保经办荷兰长期护理保险由商业保险公司经办,由商保公司负责的区域管理办公室(非营利机构)与长期护理服务提供机构谈判服务价格、签订合作协议,收取待遇享受者自付费用,向参保人提供咨询服务。荷兰政府是服务的购买者和市场监管者。这种做法,既减少了政府养机构、养人的财力负担,又激发了市场活力,促进了商业保险机构发展。经办服务效率是一项新保险制度在启动时成功与否的重要因素。结合我国保险领域发展特点和改革方案,应规范用好政府购买工具,高效利用商业保险公司的专业资源,创新经办机制,首要建设长期护理保险独立运行信息系统,实现管理、评估、服务、经办、监督等不同机构间的信息互联互通,其次经办机构可加重运用人工智能、大数据等现代化信息技术手段,全方位提高经办能力与效率。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

关博, 朱小玉. 中国长期护理保险制度:试点评估与全面建制[J]. 宏观经济研究, 2019(10): 103-111, 156. |

| [2] |

国务院.政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上[EB/OL]. (2019-03-05)[2020-03-25]. http://www.gov.cn/zhuanti/2019qglh/2019lhzfgzbg/index.htm

|

| [3] |

Alders P, Schut F T. The 2015 long-term care reform in the Netherlands:Getting the financial incentives right?[J]. Health Policy, 2019, 123(3): 312-316. DOI:10.1016/j.healthpol.2018.10.010 |

| [4] |

史薇. 荷兰老龄政策的经验与启示[J]. 老龄科学研究, 2014, 2(4): 70-80. |

| [5] |

伍江, 陈海波. 荷兰长期照护保险制度简介[J]. 社会保障研究, 2012(5): 102-105. |

| [6] |

Schut F T, Van Den Berg B. Sustainability of comprehensive universal long-term care insurance in the netherlands[J]. Social Policy & Administration, 2010, 44(4): 411-435. |

| [7] |

Krabbe-Alkemade Y, Makai P, Shestalova V, et al. Containing or shifting? Health expenditure decomposition for the aging Dutch population after a major reform[J]. Health policy, 2020, 124(3): 268-274. DOI:10.1016/j.healthpol.2019.12.016 |

| [8] |

Maarse J A M H, Jeurissen P P P. The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands[J]. Health Policy, 2016, 120(3): 241-245. DOI:10.1016/j.healthpol.2016.01.014 |

| [9] |

Schäfer W, Kroneman M, Boerma W, et al. The Netherlands, health system review[J]. Health Systems in Transition, 2010, 1(12): 1-228. |

| [10] |

Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, et al. Netherlands, health system review[J]. Health Systems in Transition, 2016, 2(18): 1-240. |

| [11] |

赵斌. 长期社会照护保险给付人群、待遇认定和内容的比较研究——以荷兰、德国、日本和韩国为案例[J]. 中国民政, 2015(15): 39-41. |

| [12] |

Jongen W, Commers M J, Schols J M G A, et al. The dutch Long-Term care system in transition:Implications for municipalities[J]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Offentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 2016, 78(8-9): e53. |

| [13] |

杨沛然. 国外长期照护保险制度比较及其对中国的启示——以德国、日本、荷兰、美国、英国为例[J]. 劳动保障世界, 2017(20): 12. |

| [14] |

Evert P, Isolde W, Stevens J. Comparing care:The care of the elderly in ten EU countries[M]. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research/SCP, 2007.

|

| [15] |

Janssen D, Jongen W, Schroder-Back P. Exploring the impact of austerity-driven policy reforms on the quality of the long-term care provision for older people in Belgium and the Netherlands[J]. J Aging Stud, 2016, 38: 92-104. DOI:10.1016/j.jaging.2016.05.003 |

| [16] |

刘德浩. 荷兰长期照护制度:制度设计、挑战与启示[J]. 中国卫生事业管理, 2016, 33(8): 567-571. |

(编辑 薛 云)