儿童健康是衡量国家发展水平的重要指标之一,也是个体成年时期健康状况的重要预测因子[1],并影响成年时期收入。[2]2016年世界卫生大会要求推动落实《2016—2030年妇女、儿童和青少年健康全球战略》,努力确保每位妇女、儿童和青少年都能够健康生存。[3]精准识别影响儿童健康的因素,开展针对性的健康促进,以改善儿童健康状况,持续提高我国人口素质。

家庭为儿童提供的食物营养、医疗保健等资源,父母照顾儿童的饮食起居,家庭客观环境与资源以及父母对儿童的照料均可能影响儿童健康。传统健康需求模型关注个体健康需求,事实上,家庭才是健康生产的核心单位。家庭担负着物质供给职责,也是疾病防治、健康促进的基本单位,保障个体健康发展。Jacobson提出家庭而非个人作为健康生产者的概念,认为应将个体健康生产置于家庭系统中。[4]家庭健康生产可概括为:家庭为成员提供良好的生活环境、物质资源,如确保饮水卫生与食品安全,保障营养供给,并形成良好的家庭情感氛围;同时,家庭成员重视健康,具备良好的行为生活方式,以维持和促进各成员健康状况。对于儿童而言,更是由家庭系统保障其健康,本文基于家庭健康生产视角,探究家庭健康生产要素(包括家庭客观环境、资源,亲代照料、健康管理等)对儿童健康的影响,并识别各因素对儿童健康影响的贡献度,为精准制定儿童健康促进政策提供一定的实证基础。

1 文献回顾与理论框架 1.1 文献回顾较多研究探讨了儿童健康的影响因素,在家庭系统维度,集中于探究家庭经济状况对儿童健康的影响。一项研究显示,家庭收入水平越高,儿童健康状况越好[5];但也有研究显示,家庭收入对儿童健康的影响无统计学意义。[6]家庭环境也能影响儿童健康,如卫生状况不佳、不安全的饮水、能源获取不足等负面影响儿童健康[7];良好的家庭卫生状况则有利于儿童健康。[8]家庭健康资源配置也可能影响健康,如家庭为儿童配置医疗保险,正向影响儿童自评健康。[9]也有研究显示家庭氛围、家庭成员的沟通交流影响儿童健康。[10, 11]

由于儿童一般由母亲照料,较多研究探讨了母亲对儿童健康的影响,集中于母亲社会经济地位与照料维度。对于母亲的社会经济地位,Grossman研究显示,母亲受教育程度影响儿童健康[12],也有研究显示母亲受教育程度并不能直接影响儿童健康。[13]刘殿璇等研究显示,亲代职业类别影响对儿童的健康管理,父母为专业技术及管理人员,对儿童的健康管理率较高,父母为工人/农民,对儿童的健康管理率较低。[14]关于母亲劳动力供给与照料对儿童健康的影响,一项研究显示在母亲劳动收入增加的正效应下,母亲全职工作正向影响儿童健康[15];但更多研究认为母亲因工作而导致照料缺失,对儿童健康存在负面影响。[16, 17]此外,国外一些研究显示母亲感知压力会降低儿童的饮食质量[18],增加儿童肥胖风险[19],我国目前较少探讨母亲情绪压力对儿童健康的影响。

总结而言,既有研究从不同角度探讨了各因素对儿童健康的影响,但结果存在一些分歧。此外,现有研究较少基于家庭健康生产视角,多层次分析家庭客观因素以及亲代对儿童健康管理的主观能动性对儿童健康的影响。再者,随着社会发展,一些新因素也可能影响儿童健康,如监护人心理健康状况等,这些可能被之前的研究所忽略。最后,现有研究较少阐明各种因素对儿童健康影响的相对贡献度,而这能为精准健康促进项目提供参考。因此,有必要与时俱进,更全面地探讨儿童健康的家庭影响因素。

1.2 研究框架Grossman模型认为个体健康存量受先天禀赋以及后天投入的影响,对健康进行投资,能增加健康存量。[20]Grossman模型也采用了Becker所提出的家庭生产函数概念,即对健康资本的投资通过家庭生产函数来进行。[21]其后Peter Berman建立了家庭层面健康生产过程的整合框架。[22]家庭健康生产(Household Production of Health, HHPH)可被定义为家庭通过内部资源、家庭成员的行为规范等,以维持和促进家庭成员健康的过程。Jacobson也认为应将个体健康生产建立于家庭系统中。[4]

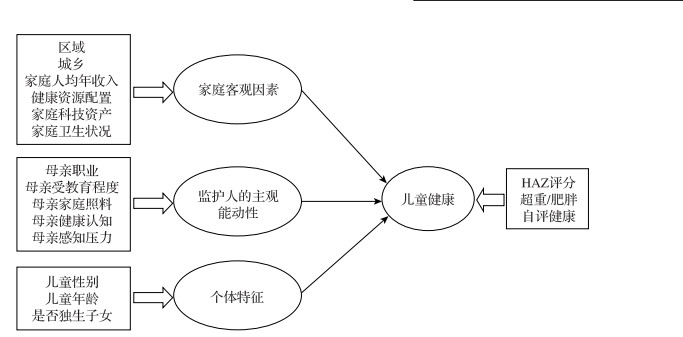

家庭为儿童提供物质保障,对其健康发展至关重要;监护人对儿童的照料与健康管理同样不容忽视,故儿童健康更能被HHPH框架所解释。本文基于HHPH框架,分析影响儿童健康状况的家庭系统因素,并借助Shapley分解法,探讨各因素的相对贡献度。图 1为总体框架。

|

图 1 研究框架 |

本文基于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey, CHNS)数据,该调查由北卡罗来纳大学与原中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所联合开展,包括个体调查、家庭户调查以及体格测量数据。个体调查包括被访者健康状况、健康认知等;家庭户调查包括家庭收入、环境卫生、资源配置等,能较全面反映我国居民的营养与健康状况。CHNS以地理位置、人口构成、资源禀赋差异较大的辽宁、江苏、湖北、广西等省份作为调研区域,基本覆盖我国东、中、西。

本文关注了儿童的生长发育状况,以身高作为基本指标。CHNS专业调研员按照WHO推荐的方案对所有被访者进行了身高(cm)与体重(kg)的测量[23],所有被访者均被测量两次取平均值。现场体格测量,而非自我评估,确保了客观性,提高了模型估计的准确性。

CHNS也存在一些不足,如不包含抽样权重,这可能影响样本代表性[24],但有学者分析认为CHNS缺乏权重并不会对研究结果造成严重影响[25],当前也有较多研究基于CHNS开展;此外,CHNS中农村地区样本偏高,这可能导致结果有一些偏误。尽管CHNS存在不足,但考虑到其准确的体格测量以及丰富的家庭健康投入指标,本文仍基于CHNS进行实证分析。

本文拟同时关注母亲感知压力对子代健康的影响,CHNS在2015年的调查中首次对被访者进行感知压力的测量,故本研究使用2015年CHNS数据。选取年龄为0~18岁,且其母亲同时参与调研的儿童作为基准样本,匹配母亲与家庭特征,形成本文基本数据,样本量为1 615,因CHNS仅对6岁及以上被访者进行了自评健康(Self-rated Health, SRH)测量,故各模型有效样本量有差异。

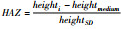

2.2 变量设定被解释变量为儿童健康状况,以年龄别身高Z评分(Height for age Z score, HAZ)、超重/肥胖以及SRH衡量。

HAZ是广泛用于评估个体生长发育状况的指标,儿童较低的HAZ意味着早期营养不足,生长潜力较低,也与长期健康不佳、死亡率增加有关,还可能影响成年时期的劳动生产率。

当前超重/肥胖问题越来越严峻。[26]我国国民生活水平不断改善,高盐高脂的饮食模式,致使超重/肥胖发生率不断上升。[27]早期超重/肥胖很可能导致成年期超重/肥胖。[28]故本文也关注了家庭各因素对儿童超重/肥胖的影响。

尽管SRH为主观自评指标,SRH能很好地反映个体的综合健康,并能够对死亡率、患病率做出预测,也被广泛用以衡量人口健康。[29, 30]本文也对儿童的SRH进行了分析。

儿童健康的影响因素变量分为儿童个体、监护人以及家庭三个维度。变量设定如表 1:

| 表 1 变量设定 |

① WHO通过对上万名健康儿童的身高测量,建立了0~19岁儿童青少年分性别分年龄的标准身高,作为世界各国儿童身高的参考,见WHO官网:https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators,

② 因我国一般由母亲作为儿童的监护人,故本文重点分析母亲特征对儿童健康的影响。

2.3 统计方法首先对儿童健康状况进行描述性分析,对于连续变量,汇报Mean±SD,对于分类变量,汇报频数/频率(n,%);对儿童健康状况进行单因素分析,以ANOVA分析儿童HAZ,以Chi2 test分析儿童超重/肥胖、SRH。其后运用OLS与Logistic模型分析儿童健康的影响因素,并采用Shapley分解计算各因素的贡献度。本文使用Stata 16.0进行数据分析。

3 研究结果 3.1 基本特征被访儿童中,47.18%为女孩,52.82%为男孩;平均年龄为8.63±4.56岁;60.12%的被访儿童为独生子女。母亲平均年龄为36.58±6.54岁;16.10%的母亲受教育程度为小学及以下,37.77%高中及以上;37.83%的母亲无业,19.94%的母亲为农民/工人,42.23%的母亲为技术人员/管理者;64.71%的母亲对家庭的照料较多;母亲的健康认知得分平均为43.16±7.56分;母亲的感知压力得分平均为23.73±5.78。西部地区样本占34.12%,68.42%的被访者居住在农村。家庭人均年收入为17 696.21±20 010.03元;94.06%的家庭为儿童配备了医疗保险;56.66%的被访者家庭有电脑;16.66%被访家庭卫生状况不佳(表 2)。

| 表 2 研究对象基本特征 |

被访儿童的HAZ平均为0.39±1.54,高达29.02%的被访儿童超重/肥胖,73.52%的被访儿童自评健康良好。表 3为儿童健康单因素分析结果显示,对于HAZ,儿童年龄较小(P < 0.001)、独生子女(P < 0.001);母亲受教育程度较高(P < 0.001)、为技术人员/管理者(P=0.005)、健康认知水平高(P < 0.001)、感知压力水平低(P=0.001);非西部地区(P < 0.001)、城市(P=0.013)、家庭人均年收入高(P < 0.001)、家庭有电脑(P < 0.001)、家庭卫生状况良好(P < 0.001),儿童HAZ较高。对于超重/肥胖状况,独生子女(P < 0.001);母亲受教育程度高(P < 0.001)、为技术人员/管理者(P=0.003)、感知压力水平低(P=0.05);非西部地区(P < 0.001)、家庭人均年收入水平高(P < 0.001)、家庭有电脑(P < 0.001)、家庭卫生状况良好(P=0.021),更容易超重/肥胖。对于SRH,独生子女(P < 0.001);母亲受教育程度高(P < 0.001)、为技术人士/管理者(P < 0.001)、家庭照料多(P < 0.001)、健康认知水平高(P < 0.001)、感知压力水平低(P < 0.001);非西部地区(P < 0.001)、家庭人均年收入水平越高(P < 0.001)、家庭有电脑(P < 0.001),家庭卫生状况良好(P=0.002),儿童SRH越好。

| 表 3 儿童HAZ、超重/肥胖、SRH单因素分析 |

儿童HAZ的多元线性回归显示:低龄、独生子女;母亲身高较高、健康认知水平高;非西部地区、家庭卫生状况良好,正向影响儿童HAZ。儿童超重/肥胖的Logistic回归显示:低龄、独生子女、母亲超重/肥胖、非西部地区、家庭人均收入水平高,儿童超重/肥胖的可能性上升。对于儿童SRH:女孩;母亲为专业技术人员/管理者、自评健康好、家庭照料越多、健康认知水平高、感知压力水平低;非西部地区;家庭有电脑,儿童更可能自评健康良好(表 4)。

| 表 4 儿童HAZ、超重/肥胖、SRH的影响因素分析 |

回归分析结果显示,家庭健康生产相关的家庭客观因素与母亲对儿童的健康管理等,均影响儿童健康。进一步利用Shapley分解计算各因素对儿童健康影响的相对贡献度,将儿童性别、年龄、是否独生子女合并为个体特征;将母亲相应健康特征定义为健康遗传;将母亲职业、受教育程度、家庭照料、健康认知水平合并为母亲健康管理;将母亲感知压力定义为家庭氛围;将家庭人均年收入水平、家庭科技资产拥有情况、家庭卫生状况、家庭健康资源配置合并为家庭系统客观因素;将区域与城乡合并为家庭所在区域。

儿童HAZ、超重/肥胖、SRH受各因素影响的Shapley分解显示,对于儿童HAZ,母亲健康遗传的相对贡献度最大,为29.79%;其次为家庭所在区域,占28.52%;再者是儿童个体特征,相对贡献度为18.93%;家庭氛围对儿童健康的影响贡献度最小,为2.85%。对于儿童超重/肥胖,儿童自身特征为最主要的贡献因素(24.46%);其次为母亲健康遗传(24.30%);家庭所在区域也是儿童超重/肥胖的重要贡献因素(19.16%);家庭氛围的相对贡献度较低(2.58%)。对于儿童SRH,母亲健康遗传的相对贡献度最大,为52.11%,其次为母亲健康管理(17.62%)、家庭所在区域(12.59%),家庭客观因素、家庭氛围的相对贡献度较低(表 5)。

| 表 5 儿童HAZ、超重/肥胖、SRH受各因素的影响程度Shapley分解 |

本文基于CHNS数据探究了家庭健康生产相关因素对儿童健康的影响,显示母亲健康遗传、母亲健康认知、家庭所在区域以及家庭卫生状况影响儿童HAZ。母亲健康遗传、家庭所在区域以及家庭人均年收入水平影响儿童超重/肥胖。母亲健康遗传、职业、家庭照料、健康认知水平、感知压力水平、家庭所在区域以及家庭科技资产影响儿童SRH。Shapley分解显示,除去儿童自身特征,母亲健康遗传、家庭所在区域、家庭客观因素以及母亲健康管理是儿童健康的重要影响因素。

本文结果与现有研究既有一致性,也存在差异。一致性体现在:父母与子女间的健康遗传已被较多研究验证[34];王芳与周兴的研究显示,家庭所在地理位置、家庭长期福利水平、父母职业影响儿童健康,且独生子女健康状况优于非独生子女。[35]刘婧与董晓媛的研究也显示,不同地区儿童的健康状况存在差异,但并未发现母亲受教育程度对儿童健康的影响。[36]现有研究也证实母亲和家庭因素对儿童健康不平等的贡献度最大[37],马哲与赵忠的研究显示,儿童健康不平等很大程度上受父母健康遗传影响,贡献比保持在20%以上[5],这与本文Shapley分解结果一致。

差异主要体现在:本文并未显示出母亲受教育程度对儿童健康的影响,现有研究多显示亲代受教育程度正向影响儿童健康[35],冯群娣等研究也显示,母亲受教育程度正向影响儿童HAZ与WAZ,路径分析显示,母亲受教育程度主要通过提高其健康认知水平以及家庭资产指数来影响儿童健康。[38]本文研究显示母亲健康认知影响儿童的健康状况,而并非母亲的受教育程度,表明母亲健康管理能力是影响儿童健康状况的本质原因。既有研究多考虑母亲受教育程度,相对较少关注母亲的健康认知,因此得出不一致的结果;冯群娣等的研究从侧面印证,母亲的健康认知水平才是影响儿童健康的直接原因。[38]此外,刘玮等研究显示,医疗保险促进儿童的健康状况,促进作用随着儿童健康状况的改善而递减[39],本文并未显示出医疗保险对儿童健康存在影响,这可能因为目前我国医疗保险几乎已覆盖全人群,且近年来儿童健康状况持续改善,医疗保险对儿童健康的影响减弱乃至消失。

基于本文结果,建议应以家庭为单位,开展健康促进项目,切实保障儿童的健康发展,如营造卫生的家居空间,为家庭配备健康资源。也应重视健康的代际传递,提倡孕期检查,改善母亲孕产期营养,提倡母乳喂养,给予儿童更好的健康起点。再者,要重视对母亲的健康教育培训,提升其健康管理能力。本文还显示母亲感知压力负向影响儿童的SRH,近年来随着生活节奏的不断加快,人们心理疾患频发、感知压力大[40],父母感知压力不仅影响自身健康,也可能对子女健康产生负面影响。建议加强对亲代心理健康的干预,如为职员提供心理减压咨询等,降低感知压力水平,营造良好的家庭情感环境,也有助于改善儿童健康。

本文也存在一些不足。首先,基于截面数据的分析只能表明各因素与儿童健康存在相关性,并不能证明其因果关系。其次,家庭健康生产因素较广泛,本文所选取的家庭客观因素以及母亲对儿童的健康管理等,只能部分代表家庭健康生产因素,并不能全面反映其内涵。再者,本文并未论证各因素对儿童健康的实质影响路径,这些均值得在未来研究中继续探讨。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

陆五一, 周铮毅. 儿童营养状况与健康人力资本形成[J]. 人口与发展, 2014, 20(6): 90-96. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2014.06.011 |

| [2] |

何青, 袁燕. 儿童时期健康与营养状况的跨期收入效应[J]. 经济评论, 2014(2): 52-64. |

| [3] |

世界卫生组织. 世界卫生大会就妇女、儿童和青少年健康以及健康老龄化决议达成一致[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(6): 42-42. |

| [4] |

Jacobson L. The family as producer of health-an extended grossman model[J]. Journal of Health Economics, 2000, 19(5): 611-637. DOI:10.1016/S0167-6296(99)00041-7 |

| [5] |

马哲, 赵忠. 中国儿童健康不平等的演化和影响因素分析[J]. 劳动经济研究, 2016, 4(6): 22-41. |

| [6] |

陈安平. 家庭收入与父母受教育水平: 哪个对孩子的健康更重要?[J]. 数理统计与管理, 2011, 30(6): 960-966. |

| [7] |

王小林, 尚晓援. 论中国儿童生存、健康和发展权的保障: 基于对中国五省(区)的调查[J]. 人民论坛, 2011(14): 120-123. |

| [8] |

宋月萍, 张婧文. 改水与儿童健康: 基于中国农村的实证研究[J]. 人口学刊, 2021, 43(2): 33-47. |

| [9] |

李姣媛, 方向明. 社会医疗保险对儿童健康和医疗服务消费的影响研究[J]. 保险研究, 2018(4): 98-111. |

| [10] |

杨铖, 刘建平. 家庭氛围对农村留守儿童心理健康的影响: "养""育"割裂?[J]. 心理学探新, 2017, 37(4): 364-368. |

| [11] |

和红, 闫辰聿, 张娇, 等. 发展生态学理论视角下困境家庭儿童健康水平影响因素研究[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(5): 10-18. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.05.002 |

| [12] |

Edwards L N, Grossman M. Children's Health and the Family[J]. Adv Health Econ Health Serv Res, 1978, 2(2): 35-84. |

| [13] |

宋月萍. 中国农村儿童健康: 家庭及社区影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2007(10): 69-76. |

| [14] |

刘殿璇, 厉梅, 曾传军. 父母职业类别对0~6岁儿童健康管理影响分析[J]. 中国社会医学杂志, 2019, 36(5): 509-511. DOI:10.3969/j.issn.1673-5625.2019.05.018 |

| [15] |

顾和军, 刘云平. 母亲劳动供给行为与中国农村儿童健康[J]. 人口与经济, 2012(3): 8-12. |

| [16] |

上官霜月. 母亲外出与农村儿童健康: 来自CFPS数据的证据[J]. 西部经济管理论坛, 2018, 29(1): 63-71. DOI:10.3969/j.issn.2095-1124.2018.01.009 |

| [17] |

王震. 农村地区母亲就业对儿童营养状况的影响[J]. 中国人口科学, 2013(1): 118-125, 128. |

| [18] |

O'Connor S G, Jimi H, Schembre S M, et al. The Association of Maternal Perceived Stress With Changes in Their Children's Healthy Eating Index (HEI-2010) Scores Over Time[J]. Annals of Behavioral Medicine, 2019, 53(10): 1-10. |

| [19] |

Beate, Leppert, Kristin, et al. Early maternal perceived stress and children's BMI: longitudinal impact and influencing factors[J]. Bmc Public Health, 2018(18): 1211-1221. |

| [20] |

Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health[J]. Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223-255. DOI:10.1086/259880 |

| [21] |

王小万, 刘丽杭. Becker与Grossman健康需求模型的理论分析[J]. 中国卫生经济, 2006, 25(5): 28-35. DOI:10.3969/j.issn.1003-0743.2006.05.009 |

| [22] |

Berman P, Kendall C, Bhattacharyya K. The household production of health: Integrating social science perspectives on micro-level health determinants[J]. Social Science & Medicine, 1994, 38(2): 205-215. |

| [23] |

World Health Organization. Physical Status: The Use, Interpretation of Anthropometry[R]. Report of a WHO Expert Committee. Geneva, Switzerland, WHO, 1995, 854(6): 1-452.

|

| [24] |

Popkin B M, Du S, Zhai F, et al. Cohort Profile: The China Health and Nutrition Survey: monitoring and understanding socio-economic and health change in China, 1989-2011[J]. International Journal of Epidemiology, 2010, 39(6): 1435-1440. DOI:10.1093/ije/dyp322 |

| [25] |

He W. Family Structure and Child Malnutrition in China: Three Essays[D]. Duke University, 2013.

|

| [26] |

Collaborators G. B. D. Obesity. Health effects of overweight and obesity in 195 countries over 25 years[J]. New England Journal of Medicine, 2017, 377(1): 13-27.

|

| [27] |

中华人民共和国国务院新闻办公室. 《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》发布会图文实录[EB/OL]. (2020-12-23)[2021-02-01]. http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/42311/44583/wz44585/Document/1695276/1695276.htm

|

| [28] |

Ward Z J, Long M W, Resch S C, et al. Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood[J]. New England Journal of Medicine, 2017, 377(22): 2145-2153. DOI:10.1056/NEJMoa1703860 |

| [29] |

Lundberg O, Manderbacka K. Assessing reliability of a measure of self-rated health[J]. Scand J Soc Med, 1996, 24(3): 218-224. DOI:10.1177/140349489602400314 |

| [30] |

Wu S, Wang R, Zhao Y, et al. The relationship between self-rated health and objective health status: a population-based study[J]. BMC Public Health, 2013, 13(320): 1-9. |

| [31] |

Cole T J, Flegal K M, Nicholls D, et al. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey[J]. BMJ, 2007, 335(7612): 194-202. DOI:10.1136/bmj.39238.399444.55 |

| [32] |

Cole T J, Bellizzi M C, Flegal K M, et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey[J]. BMJ(Clinical research ed), 2000, 320(7244): 1240-1243. DOI:10.1136/bmj.320.7244.1240 |

| [33] |

Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress[J]. Journal of health and social behavior, 1983, 24(4): 385-96. DOI:10.2307/2136404 |

| [34] |

陈开旭, 王为兰, 张富春, 等. 人类身高的遗传学研究进展[J]. 遗传, 2015, 37(8): 741-755. |

| [35] |

王芳, 周兴. 家庭因素对中国儿童健康的影响分析[J]. 人口研究, 2012, 36(2): 50-59. |

| [36] |

刘靖, 董晓媛. 母亲劳动供给, 儿童照料与儿童健康: 来自中国农村的证据[J]. 世界经济文汇, 2011(4): 55-71. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.04.005 |

| [37] |

冯星淋, 沈娟, 郭岩. 儿童健康公平性的社会决定因素研究[J]. 北京大学学报: 医学版, 2010, 42(3): 252-257. |

| [38] |

冯群娣, 何勤英, 李强. 母亲受教育水平对儿童健康的影响及其路径[J]. 南方人口, 2020, 35(3): 46-59. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2020.03.005 |

| [39] |

刘玮, 孟昭群, 韩笑. 医疗保险对儿童健康的影响[J]. 保险研究, 2016(4): 77-87. |

| [40] |

傅小兰, 张侃, 陈雪峰, 等. 中国国民心理健康发展报告(2017-2018)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.

|

(编辑 薛云)

其中heighti为个体i的实测身高,heightmedium为标准人群分性别分年龄身高中位数,heightSD为标准人群分性别分年龄身高的标准差。HAZ表示所研究儿童偏离同性别、同年龄标准人群身高的程度。本文基于被访者客观测量身高,参照WHO标准①, 计算HAZ,为连续变量。

其中heighti为个体i的实测身高,heightmedium为标准人群分性别分年龄身高中位数,heightSD为标准人群分性别分年龄身高的标准差。HAZ表示所研究儿童偏离同性别、同年龄标准人群身高的程度。本文基于被访者客观测量身高,参照WHO标准①, 计算HAZ,为连续变量。