2021年5月,国家统计局发布的《第七次全国人口普查公报》显示,2020年我国60岁及以上人口为2.64亿人,占总人口比重高达18.70%;其中,65岁及以上人口为1.91亿人,占总人口的13.50%。2019年4月,中国老龄协会发布的《需求侧视角下老年人消费及需求意愿研究报告》显示,我国老年人日常生活照料的平均需求率为15.22%,其中半失能老年人的日常生活照料需求率为78.35%,完全失能老年人为96.67%。迅速增加的老年人口和大量失能、半失能老人必然导致长期照料需求的持续上升。

根据照料人员和专业性,长期照料(Long Term Care)可以分为非正式照料(Informal Care)和正式照料(Formal Care)。[1]非正式照料通常指由配偶、成年子女或其他亲属等提供的非支付性、无组织的照料服务(也被称为“家庭照料”);正式照料则是指由市场上签订合同的专职护理人员提供的有偿照料服务(也被称为“社会化照料”),一般包括机构照料、社区照料和由社区提供的居家照料服务等形式。[2-4]受儒家思想和孝道文化的影响,我国传统的养老模式是老年人在家中接受来自亲属(主要是配偶和子女)提供的照料帮助。但是随着老龄化形势的不断严峻,家庭内部赡养和照料老人的压力逐渐增大,老年人对来自家庭外部的社会化照料需求在不断增加。[5-6]

在社会化照料服务中,由社区为居家老年人提供的入户照料服务也被称为“社区居家养老服务”,是我国目前及今后一段时期养老服务发展的重点之一。2016年国家“十三五”规划纲要中也指出,要建立以“居家为基础,社区为依托,机构为补充”的养老服务体系。2019年国家卫生健康委、民政部等进一步发布《关于深入推进医养结合发展的若干意见》,提出要优化制度保障,支持开展针对居家老年人的上门服务。2019年8月21日,李克强总理在国务院常务会议上部署“依托社区,发展以居家为基础的多样化养老服务”的工作。

因此,基于现实需求和政策方向,在坚持家庭照料为核心的基础上,厘清家庭照料与社区居家养老服务之间的关系,促进社区居家养老服务与家庭照料之间的协调发展,为优化和完善社区提供的居家养老服务(生活护理服务和上门医疗服务)制定相宜有效的支持政策成为亟待解决的问题。

1 文献综述国际上对正式照料(社会化照料)和非正式照料(家庭照料)之间关系的研究多集中于美国、欧洲和日本。国外学者研究发现,由亲属提供的家庭照料和机构、社区等提供的社会化照料之间存在一定关系,但对两者之间究竟是“替代”还是“互补”关系却没有一致结论。

Van Houtven等针对美国70岁以上的老年人群研究发现,家庭照料显著降低了老年人使用上门康复照护和入住护理院的概率。[7]随后Van Houtven等研究发现来自成年子女的家庭照料显著减少了美国单身老人的长期照料支出。[8] Bolin等针对欧洲50岁以上独居老人的研究发现,家庭照料的时间增加10%,老年人使用上门照料服务的概率会降低0.6%。[9] Patrick等针对欧洲罹患阿尔兹海默症老年人的研究发现,家庭照料对上门护理服务具有替代作用。[10] Sean等采用英国家庭追踪调查数据,发现每月家庭照料时间增加10%,会使老年人使用上门护理服务的概率降低1.02%。[11] Chie等基于日本的研究发现子女提供的照料替代了上门健康护理服务。[12]上述研究表明,来自家庭的照料会显著降低老年人利用机构服务和上门护理服务等社会化照护服务的概率,即家庭照料对社会化照料具有替代作用。

但也有部分学者得出了不同的研究结论。Liu等针对美国65岁以上的失能老人,发现相较于没有接受家庭照料的老人,家庭照料会显著增加老人接受正式护理的概率。[13]Langa等研究发现美国接受家庭照料的70岁以上的老年人使用了更多的正式护理服务。[14]Bonsang研究发现在欧洲接受家庭照料增加了老年人获得护理服务的概率。[15]这些研究表明,接受家庭照料会提升老年人使用社会化服务的概率,即家庭照料和社会化照料之间存在互补关系。

目前,国内学者对于家庭照料和社区居家照料之间关系的实证研究较少,现有文献主要集中于社会化照料中的机构照料和家政服务,相关研究可以概括为两个方面:(1)以家庭照料为核心,检验机构照料和保姆服务对家庭照料的影响,刘柏惠和寇恩惠发现机构照料和保姆服务能够显著减少家庭照料时间[3];纪竞垚同样得出社会化照料减少家庭照料时间的结论[16-17]。(2)以社会化照料为核心,检验家庭照料对机构照料和家政服务的影响,林莞娟等发现接受家庭照料会显著减少老年人使用家政服务和养老院服务的概率,替代效应显著[18];刘柏惠和寇恩惠发现在区分照料地点后,接受家庭照料会显著降低老年人接受机构照料的概率,但会显著增加老年人接受居家照料(社会服务和保姆提供的服务)的概率[3];黄枫和傅伟发现家庭照料会显著减少家政服务的利用和支出,但对于临终期的老人,家庭照料和家政服务之间则呈现出互补关系。[19]通过文献梳理,现有研究更多关注的是机构服务和保姆等家政服务类社会化照料与家庭照料之间的关系,较少聚焦由社区为居家老年人提供的上门服务,因此也缺乏对于不同社区居家养老服务内容与家庭老年照料之间关系的进一步探究。

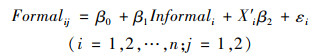

2 计量模型本文聚焦社区居家养老服务,并且将其进一步细分为“生活护理服务”和“医疗服务”,构建离散选择模型:

|

(1) |

其中,Formalij表示社区居家养老服务的使用,i表示第i位受访老人,j表示社区居家养老服务的种类(生活护理服务和医疗服务);Informali代表由家庭亲属提供的家庭照料;Xi为老年人的个体特征变量,包括年龄、性别、家庭人均年收入、社会医疗保险参保情况和身体健康状况等。εi为随机扰动项。

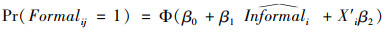

由式(1)根据似然函数得到Probit估计方程:

|

(2) |

进一步利用最大似然估计法(MLE)对式(2)进行估计。

Ettner的研究指出,如果家庭照料和正式照料可以相互替代,那么照料行为很可能具有内生性[20-21],社区居家照料服务的提供也会对家庭照料行为产生影响,因此,需要寻找工具变量zi对其进行准确估计。工具变量的一阶回归方程为:

|

(3) |

其中ui为随机扰动项,zi为满足Cov(Informali, zi)≠0,且Cov(εi, zi)=0的工具变量。进行第一阶段回归后得到拟合值

|

(4) |

同样使用最大似然估计法(MLE)对式(4)进行估计。

3 数据来源和变量 3.1 数据来源本文数据来自国家卫生健康委(原国家卫生计生委)在全国组织开展的中国计划生育家庭发展追踪调查。调查采用追踪的方式,2014年在全国31个省(自治区、直辖市)开展首轮调查,之后每2年开展一次,在全国31个省(自治区、直辖市)中随机抽取1 500个村(居),30 000户家庭进行调查。由于仅在2014年的调查中涉及老年人社区居家养老服务的利用情况,因此本文仅使用2014年的调查数据。本文家庭老年照料相关变量和老年人健康状况变量均来自60周岁及以上老年人问卷,老年人的个体特征和家庭收入情况来自家庭问卷。本文重点关注居家照料情况,根据问卷中“是否有人照料您”和“主要是谁照料您”的问题,我们在删除缺失样本后将8 686位老人纳入研究范围,进一步排除不在家接受照料和关键变量缺失的样本(删除3个非居家养老样本、76个家庭年收入回答缺失样本、144个社会医疗保障缺失样本和15个子女数量回答缺失的样本)后,最终获得样本8 448个。

3.2 变量定义和描述性统计 3.2.1 被解释变量、核心解释变量和控制变量本文被解释变量有两个:是否接受社区提供的生活护理服务和是否接受社区提供的医疗服务。通过个体回答“您是否接受过上门生活护理”“您是否接受过上门看病”来确定。本文的核心解释变量为老年人是否接受家庭照料,根据问卷中“是否有人照料您”“主要是谁照料您”来确定。将有家人照料且主要照料者是老伴、子女、媳婿或其他亲属的,视为接受家庭照料,赋值为1;如果老人回答没有人照料,则赋值为0。此外,我们进一步控制了一系列个体和家庭特征变量。

3.2.2 工具变量本文先通过Wald检验对家庭照料的内生性进行检验,如果不存在内生性问题,采用Probit模型进行回归;如果确实存在内生性,则采用工具变量方法(Instrumental Variable, IV)解决内生性。对于工具变量的选择,以往研究中有学者采用子女与父母的居住距离[18-19]或子女数量作为工具变量[5, 9, 19, 22],由于调查问卷详细记录了老年人生育子女的情况,故本文借鉴以往文献,采用老年人的子女数量作为工具变量。子女数量和老人是否能得到来自家人的照料帮助呈现非线性关系[23],但不直接影响社区居家照料服务的提供。

4 结果 4.1 基本情况如表 1所示,在总体样本中,53.92%的老人接受家庭照料,10.93%的老人接受过社区居家养老服务,2.11%的老年人接受过社区上门生活护理服务,10.09%的老年人接受过社区上门医疗服务。此外,在有家庭照料的样本中,老人的平均年龄为73岁,患慢性病的比例为79.69%,日常生活活动能力(Activities of Daily Living, ADL)评分为5.0。而在无家庭照料样本中,老年人的平均年龄则为70岁,患慢性病比例为72.31%,ADL评分为5.68。与接受家庭照料的样本相比,没有接受家庭照料的老年人平均年龄更小,患慢性病的比例更低,自理能力较强。在接受社区上门医疗服务方面,接受家庭照料的老人中,有10.71%接受了医疗服务。

| 表 1 变量定义及描述性统计 |

表 2第(1)和第(2)列呈现Probit模型估计的结果,发现接受家庭照料会使老年人利用社区上门生活护理服务的概率降低,利用社区提供的上门医疗服务的概率增加,但并不显著。通过Wald检验表明家庭照料变量具有内生性,我们采用子女个数作为工具变量。工具变量的有效性检验(F检验)结果大于10,表明不存在弱工具变量问题。第(3)和第(4)列呈现了IV-Probit模型回归结果。第(3)列回归结果显示,家庭照料使老人利用社区上门生活护理服务的概率显著下降,家庭照料和社区上门护理服务之间存在显著的替代关系;第(4)列回归结果显示,家庭照料使老人利用社区提供的上门医疗服务的概率显著增加,两者呈显著互补关系,在接受家庭照料的基础上,老年人还需要社区提供的上门医疗服务。并且家庭照料可能通过减少老年人的就医障碍、提供就医帮助等来释放老年人医疗需求,显著提高医疗服务利用率,这与余央央等研究家庭照料与医疗服务利用的结论基本一致[22]。

| 表 2 家庭照料对老年人利用社区居家养老服务的影响 |

为了检验基本模型的稳健性,我们将核心解释变量由老伴、子女、媳婿和其他亲属提供的家庭照料,限定为仅由成年子女提供的照料(照料者为子女=1,否则=0)。表 3第(1)和(2)列汇报了Probit模型的估计结果,与基本模型类似,家庭照料对老年人使用社区居家养老服务的影响并不显著。第(3)和(4)列报告了IV-Probit模型的估计结果,工具变量内生性检验的P值小于10%,且第一阶段回归的F值远大于10,表明IV-Probit模型的估计结果更加合理有效。我们发现表 3与表 2的IV-Probit模型结果基本一致:接受子女照料的老人利用社区上门生活护理服务的概率更低,表明子女照料与社区上门生活护理服务为替代关系;而接受子女照料的老人接受社区上门医疗服务的概率更高,表明子女照料与社区上门医疗服务为互补关系,证实基本模型的结论是稳健可靠的。

| 表 3 子女照料对老年人利用社区居家养老服务的影响 |

将样本划分为低龄老人(60~69岁)、中龄老人(70~79岁)、高龄老人(80岁及以上)三组进行估计。表 4显示在中、低龄老人组,家庭照料与生活护理服务存在显著替代关系,接受家庭照料使老人接受生活护理服务的概率显著降低。而在高龄老人组,家庭照料和生活护理服务则呈显著的互补关系,接受家庭照料显著增加了高龄老人接受生活护理服务的概率。可能的原因在于中、低龄老年人的身体机能状况相对较好,照护需求相对较低,接受家庭照料便能满足照护需求。而高龄老年人的身体健康状况较差,多处于失能或半失能状态,除家人照料外还需要上门护理服务做补充,以缓解家庭照料的压力和负担。而表 4中对于社区上门医疗服务与家庭照料之间显示无显著性关系。

| 表 4 家庭照料对不同年龄段老年人利用社区居家养老服务的影响 |

在调查问卷中,社区居家养老服务的提供者设定为政府、市场或其他社会组织,因此会包含政府提供的无偿服务和来自于社会和市场的有偿服务,可能存在由于收入水平不同导致对社区居家养老服务的利用存在差异。为了探究不同家庭收入水平对老年人利用社区居家养老服务的差异性,我们将家庭人均年收入进行五等分,收入最高的20%为高收入组,收入最低的20%为低收入组,其余为中等收入组。表 5第(1)~(3)列呈现家庭照料对不同收入组的老年人利用生活护理服务的影响,结果显示仅高收入组中接受家庭照料会显著降低老年人利用生活护理服务的概率,而中低收入组中家庭照料的影响并不显著。第(4)~(6)列则呈现家庭照料对不同收入组的老人利用社区上门医疗服务的影响,对比表 3的结果可以发现,总体上家庭照料会提高老年人利用医疗服务的概率,但是对于低收入组而言,家庭照料反而降低了其利用医疗服务的概率,家庭照料和医疗服务呈显著替代关系。这可能是由于低收入组受到预算约束影响,当老年人具有医疗需求时,没有更多采用社区提供的上门医疗服务来解决。

| 表 5 家庭照料对不同家庭收入老年人利用社区居家养老服务的影响 |

考虑到处于不同健康状态的老年人对家庭照料和社区居家养老服务的需求可能存在差异,我们进一步根据ADL评分将老年人分为自理、轻度失能、中度失能和重度失能四类。根据以往文献[24-26],6项ADL项目(吃饭、洗澡、穿衣、如厕、室内走动、控制大小便)都能独立完成定义为自理(即ADL评分为6),有任一项需要帮助定义为失能;进一步地在失能老人中,将1~2项无法独立完成(ADL评分为4~5)定义为轻度失能,3~4项无法独立完成(ADL评分为2~3)定义为中度失能,5~6项(ADL评分为0~1)无法独立完成定义为重度失能。由于轻度和自理老人的照料需求相对较低,中、重度失能老人的照料需求相对较高,因而分为两组来探究不同健康状态下的差异性。表 6第(1)和(3)列显示,无论是生活护理服务还是医疗服务,接受家庭照料的中、重度失能老人同时接受社区上门生活护理服务和医疗服务的概率都更高,这表明中、重度失能老人身体健康状况较差,家庭照料已无法满足其照护需求,迫切需要社区提供的上门服务进行补充。第(2)和第(4)列显示,对于轻度失能和自理老人,接受家庭照料会显著降低其利用生活护理服务的概率,而对其利用医疗服务的概率无显著影响,这说明对于轻度失能和自理老人,家庭照料已足够满足其照护需求,因而较少需要外部照料资源进行补充。

| 表 6 家庭照料对不同健康状况老年人利用社区居家养老服务的影响 |

本文利用国家卫生健康委2014年开展的计划生育家庭发展追踪调查数据,采用工具变量方法,检验了家庭照料与社区居家养老服务(上门生活护理服务和上门医疗服务)之间的关系。研究发现:(1)家庭照料会显著减少老年人使用社区上门生活护理服务的概率,二者呈替代关系,但在高龄老人和中、重度失能老人中,家庭照料与社区上门生活护理服务呈互补关系;(2)家庭照料会显著增加老年人使用社区上门医疗服务的概率,两者间存在互补关系,且互补关系更多体现在中、重度失能老人群体中,但在低收入老人中,家庭照料对社区上门医疗服务则具有替代作用。本文的研究结论表明,在发展社区居家养老服务体系时,需要注重与家庭照料的协调,建立差异化体系,实现家庭照料与其他养老服务主体的优势互补,满足我国养老照料服务需求的发展。

本研究建议,一是加大对家庭照料者的支持,尝试提供照料者津贴,提供喘息服务和对照料者进行培训等。目前在我国开展的长期护理保险试点工作中,北京市石景山区、天津市、石家庄市等地已将家庭照护者的护理培训纳入试点政策体系,在实现充分利用家庭照料资源的同时,减轻家庭照料的负担,保证家庭养老模式的可持续性;二是积极推进居家医疗服务市场的发展,研究结果显示家庭照料与社区上门医疗服务具有互补关系,建议以居家老人的需求为导向,提升居家社区上门医疗服务,推动家庭医生签约服务落到实处,对家庭医生的服务,如健康评估、入户随访、督导服药、家庭护理、康复指导、分级转诊等内容和流程进行明晰,同时完善政府财政和医保基金投入等资金保障体系,并通过现场调查、入户访谈等方式对服务进行督导考核,确保为老年人提供高质量的居家医疗服务;三是对于年龄和健康状况的异质性分析结果表明,在生活照料方面,即使拥有家庭照料,高龄和中、重度失能老人对社区服务依然具有一定需求,建议社区居家生活服务重点针对高龄和中、重度失能老人开展,充分满足这部分老年人的照护需求;四是对于收入的异质性分析表明,低收入老人的上门医疗服务需求并未得到有效满足,建议完善照护津贴制度,加强对低收入老人的照护补贴,并在目前开展的长期护理保险试点中整合现有的各类津贴制度,推动长期护理保险与家庭照料、社区居家养老服务的协同发展。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Carmichael F, Charles S. The Labor Market Costs of Community Care[J]. Journal of Health Economics, 1998(17): 747-765. |

| [2] |

陈欣欣, 董晓媛. 社会经济地位、性别与中国老年人的家庭照料[J]. 世界经济, 2011, 34(6): 147-160. |

| [3] |

刘柏惠, 寇恩惠. 社会化养老趋势下社会照料与家庭照料的关系[J]. 人口与经济, 2015(1): 22-33. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.01.003 |

| [4] |

陈璐. 家庭老年照料的成本和经济价值[J]. 中国保险, 2018(12): 7-10. |

| [5] |

陈璐, 范红丽, 赵娜, 等. 家庭老年照料对女性劳动就业的影响研究[J]. 经济研究, 2016, 51(3): 176-189. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2016.03.071 |

| [6] |

陶涛, 袁典琪, 刘雯莉. 子女支持对城乡老年人养老服务购买意愿的影响: 基于2018年中国老年社会追踪调查的分析[J]. 人口学刊, 2021, 43(1): 78-95. |

| [7] |

Van Houtven C H, Norton E C. Informal care and health care use of older adults[J]. Journal of Health Economics, 2004, 23(6): 1159-1180. DOI:10.1016/j.jhealeco.2004.04.008 |

| [8] |

Van Houtven C H, Norton E C. Informal care and Medicare expenditures: Testing for heterogeneous treatment effects[J]. Journal of Health Economics, 2008, 27(2): 134-156. |

| [9] |

Bolin K, Lindgren B, Lundborg P. Informal and formal care among single-living elderly in Europe[J]. Health Economics, 2008, 17(3): 393-409. DOI:10.1002/hec.1275 |

| [10] |

Patrick Bremer, Challis D, Hallberg I R, et al. Informal and formal care: Substitutes or complements in care for people with dementia? Empirical evidence for 8 European countries[J]. Health Policy, 2017, 121(6): 613-622. DOI:10.1016/j.healthpol.2017.03.013 |

| [11] |

Sean Urwin, Yiu-Shing Lau, Mason T. Investigating the relationship between formal and informal care: An application using panel data for people living together[J]. Health Economics, 2019, 28(8): 984-997. DOI:10.1002/hec.3887 |

| [12] |

Chie Hanaoka, Norton E C. Informal and formal care for elderly persons: How adult children's characteristics affect the use of formal care in Japan[J]. Social Science & Medicine, 2008, 67(6): 1002-1008. |

| [13] |

Liu K, Manton KG, Aragon C. Changes in home care use by disabled elderly person: 1982-1994[J]. Journal of Gerontology B: Psychological Sciences Social Sciences, 2000, 55(4): 245-253. DOI:10.1093/geronb/55.4.S245 |

| [14] |

Langa K M, Chernew M E, Kabeto M U, et al. The explosion in paid home care in the 1990s: who received the additional services?[J]. Medical Care, 2001, 39: 147-157. DOI:10.1097/00005650-200102000-00005 |

| [15] |

Bonsang E. Does informal care from children to their elderly parents substitute for formal care in Europe?[J]. Journal of Health Economics, 2009, 28: 143-154. DOI:10.1016/j.jhealeco.2008.09.002 |

| [16] |

纪竞垚. 社会化照料会替代家庭照料吗: 基于CLHLS纵向数据的实证分析[J]. 南方人口, 2020, 35(3): 1-12. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2020.03.001 |

| [17] |

纪竞垚. 中国居家老年人家庭: 社会照料模型[J]. 人口研究, 2020, 44(3): 53-70. |

| [18] |

林莞娟, 王辉, 邹振鹏. 中国老年护理的选择: 非正式护理抑或正式护理: 基于CLHLS和CHARLS数据的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2014, 16(3): 54-62. |

| [19] |

黄枫, 傅伟. 政府购买还是家庭照料?: 基于家庭照料替代效应的实证分析[J]. 南开经济研究, 2017(1): 136-152. |

| [20] |

Ettner S. The Impact of Parent Care on Female Labor Supply Decisions[J]. Demography, 1995(32): 63-80. |

| [21] |

Charles K, Sevak P. Can family caregiving substitute for nursing home care?[J]. Journal of Health Economics, 2005, 24(6): 1174-1190. DOI:10.1016/j.jhealeco.2005.05.001 |

| [22] |

余央央, 封进. 家庭照料对老年人医疗服务利用的影响[J]. 经济学(季刊), 2018, 17(3): 923-948. |

| [23] |

Kwong J, Zimmer Z. Family Size and Support of Older Adults in Urban and Rural China: Current Effects and Future Implications[J]. Demography, 2003, 40(1): 23-44. DOI:10.1353/dem.2003.0010 |

| [24] |

苏群, 彭斌霞, 陈杰. 我国失能老人长期照料现状及影响因素: 基于城乡差异的视角[J]. 人口与经济, 2015(4): 69-76. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2015.04.008 |

| [25] |

高利平. 农村失能老人照护方式及社会支持研究[J]. 人口与发展, 2015, 21(4): 92-102. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2015.04.011 |

| [26] |

景跃军, 李涵, 李元. 我国失能老人数量及其结构的定量预测分析[J]. 人口学刊, 2017, 39(6): 81-89. |

(编辑 赵晓娟)