当前我国正处于健康影响因素日益复杂化、多重健康问题叠加的局面。[1]为此,我国制定“推进健康中国建设”宏伟目标,2016年8月,习近平总书记在全国卫生与健康大会提出了要全面建立健康影响评价评估制度,同年10月发布的《健康中国2030规划纲要》提出“要全面建立健康影响评价评估制度,系统评估各项经济社会发展规划和政策、重大工程项目对健康的影响”,并且要求各级政府建立“把健康融入所有政策”长效机制。[2]

健康影响评估(health impact assessment, HIA)是将健康影响纳入综合决策的有效工具,体现着国家治理体系和治理能力现代化的理念与要求,其保障的不仅仅是人民健康水平,且在实现人民健康与经济社会协调发展、履行2030年可持续发展议程国际承诺方面也具有十分重要且深远的意义。[3]

2 研究方法 2.1 典型国家选取世界卫生组织在2013年发布的《健康影响评估制度化的跨国分析报告》中详细介绍了10个典型国家(地区)HIA制度化的发展历程与现状;此外,美国健康影响评估委员会2011年发布的《提升美国健康水平:健康影响评估的作用》报告中也详细介绍了美国和部分HIA制度目前较为成熟的国家的HIA制度化建设经验,再结合初步的文献检索结果,最终确定本研究选取的典型国家为:英国、美国、加拿大、澳大利亚和泰国。其中,英国和加拿大是HIA制度化建设起步早、发展久,目前已具备成熟的HIA支持性法律政策体系和组织实施体系的典型国家;美国的HIA制度化起步相对晚,目前缺乏全国性的HIA法律和政策文件,不同州之间的HIA制度化程度差异大,但HIA的发展十分迅速;澳大利亚是不依赖立法而依靠HIA系统支持和能力建设推进HIA制度化建设的典型国家;泰国是发展中国家中HIA发展时间较长的典型代表,且泰国是少数将HIA写入国家宪法的国家之一,故将泰国也纳入本研究范畴。

2.2 资料来源与研究框架根据关键词“health impact assessment”“HIA”在PubMed和Embase两个数据库中检索英文文献;根据关键词“健康影响评估/评价”“制度”组成检索策略在中国知网和万方数据两个数据库中检索中文文献;同时在世界卫生组织官方网站检索HIA相关的文献报告。

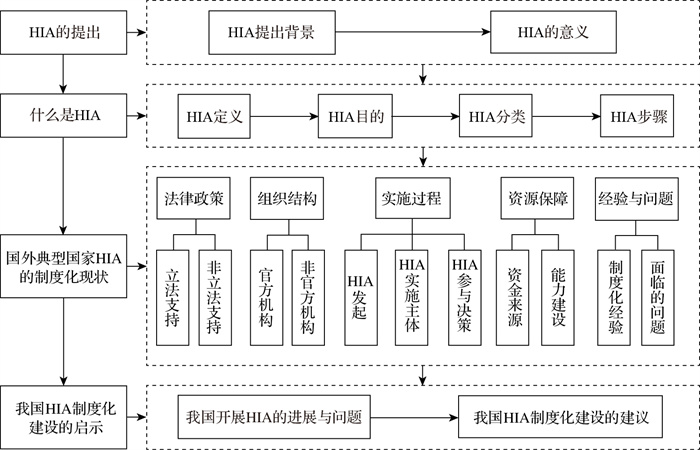

本研究在阐述目前国际上HIA的主流内涵的基础上,主要采用现状对策分析,借鉴WHO和部分学者对于HIA制度的评价维度体系,从法律政策、组织结构、实施过程、资源保障和经验与问题五个维度归纳总结了典型国家的HIA制度化现状,并分析了我国目前HIA的进展与问题,随后进一步针对问题,借鉴国际经验并结合我国实际情况提出了我国HIA制度化建设的对策建议。本研究的研究框架如图 1所示。

|

图 1 研究框架图 |

世界卫生组织在《戈登堡共同议定书》(Gothenburg Consensus Paper)中定义:“健康影响评估是评判一项政策、计划或者项目对特定人群健康的潜在影响及其在该人群中分布的一系列相互结合的程序、方法和工具。[4]HIA往往评估的是那些没有将健康促进作为其初始或者主要目标的政策、规划和项目等,其主要目的是通过分析与评估政策、规划或项目等对于特定人群健康、健康决定因素以及健康公平所产生的潜在积极和消极影响,并将这些信息以及相应的建议报告给决策者,帮助他们做出更有利于公共健康目标的选择。[5]

根据开展的时机,HIA可分为前瞻性、实时性和回顾性HIA三类。[6]前瞻性HIA发生在提案实施之前,往往发生在提案已初步成型但未最终形成之前,一般能够对提案产生足够的影响力。实时性HIA是在执行一项提案期间同时进行的HIA。实时性HIA内容包括监测健康决定因素的变化和健康状况的变化,其主要目标是识别前二者的变化以及提案实施潜在的严重健康影响,以便迅速采取行动,同时也可以评估前瞻性HIA的准确性。回顾性HIA是在提案实施后进行的,旨在识别提案实施对健康结果的真实影响。回顾性HIA虽然不能直接影响提案干预,但可以提出额外的干预建议,还可以为积累证据基础做出贡献,从而为未来类似的提案和HIA提供信息。

WHO推荐的HIA核心步骤为筛选、范围界定、评估、报告、监测和评价。[7](1)筛选的目的是确定需要进行HIA的提案,使有限的HIA资源能应用于可能从HIA中收益的提案。(2)范围界定需要明确以下问题:HIA的目标和核心价值理念;提案实施所覆盖地理区域;受影响的人口(尤其是弱势人群)或社区;HIA的利益相关者及他们参与的性质;提案实施造成的潜在健康影响;HIA可使用的资源、方法和管理方式等。(3)评估是HIA开展者根据所使用的HIA资源和方法等,确定提案实施的健康影响的过程。(4)报告是HIA的一项主要成果,主要包括HIA的背景、目的、方法、过程、根据证据基础所获得的结果和相应的行动建议等。另外,让决策者及时掌握HIA的报告信息和建议也是非常关键的步骤。(5)HIA监测和评价的内容包括:过程评价(作为后续HIA质量提升的依据)、结果评价(评价HIA提出的建议被接受的程度和被接受后实施程度)和HIA影响评价(监测和追踪提案实施所造成的实际健康影响)。

虽然不同国家(地区)对于HIA的要求和方法不尽相同,例如,美国的HIA包含6个步骤:筛选、范围界定、评估、建议、报告、监测和评价。英国的HIA则包含7个步骤:筛选、范围界定、实施评估、提出建议、报告、决策和监测,但各国对HIA的理解和HIA做法更多的是在WHO推荐的HIA核心内涵和做法的基础上进行细化和延伸。因此,HIA的内涵和方法正不断成熟、多样化并扩展到越来越多的国家,涉及广泛的应用领域,包括交通、经济、就业、城乡规划、住房、农业以及基础设施等。[8-10]总之,健康影响评估是实现“把健康融入所有政策”的一种重要框架、方法、工具和实践。

4 国外HIA的制度化现状HIA的制度化是将HIA系统地整合到决策过程中,并为HIA的使用创造“永久的需求”。[11]目前许多国家(地区)已经在一定程度上实现了HIA制度化。这些国家(地区)通过制定一系列启动和开展HIA的程序和工具,把对健康的重视始终置于决策之中。这些国家(地区)选择了各自的HIA制度化道路,在HIA制度化的程度和形式上不尽相同,以下介绍英国、美国、加拿大、澳大利亚和泰国等国家和地区的HIA制度化现状。

4.1 法律政策以目前国际健康影响评估制度化建设经验来看,HIA制度化离不开法律或政策的支持和保障。已有部分国家(地区)将HIA制度纳入到法律层面,通过立法的形式确保HIA得到开展。英国威尔士2015年颁布的《后代福祉法》规定了公共机构有义务为实现包括健康和平等在内的国家福祉目标做出贡献。不久,威尔士通过了《公共卫生法案》(2017年),明确要求威尔士政府制定所有公共机构在特定情况下必须承担HIA义务的条例,使得HIA实施有了法定地位。[12-14]在美国,少数州已经通过并生效了支持HIA的法案,例如华盛顿州与马萨诸塞州;加利福尼亚州、马里兰州、明尼苏达州和西弗吉尼亚州也已经提出了支持HIA的法案。[15]在加拿大,2019年《影响评估法》的生效正式确立了HIA的法定地位;在加拿大魁北克省,2001年的地方法《公共卫生法》第54条为魁北克的HIA制度化提供了一个框架。其要求就可能对健康产生重要影响的所有政策征求卫生部长的意见。魁北克省在立法的基础上,出台了支持HIA的政策,例如《2015—2025年魁北克公共卫生计划》、《魁北克政府健康预防政策》,进一步推动了HIA的制度化。[16, 17]泰国是世界上HIA法制化最完备的国家之一,2001年泰国《国家卫生法》起草过程中首次提出了HIA的概念。2007年泰国的《联邦宪法》将开展HIA纳入特定情况下需执行的强制性程序,并规定必须举行公开听证会,社区和居民有权起诉任何不遵守该规定的政府机构。同年颁布的《国家卫生法》中明确了人民要求和参与HIA和公共政策决策的权利,并要求国家卫生系统改革委员会制定HIA准则和程序,HIA正式成为国家层面强制性的决策支持工具。[18, 19]

也有部分的国家(地区)虽未将HIA纳入法律要求,但通过积极的政策倡导也在HIA制度化进程中取得一定的成果。澳大利亚的新南威尔士州自2003年一直在开展HIA工作,HIA在新南威尔士州位于立法框架之外,是非强制性的。但新南威尔士州将HIA纳入其减少健康不平等的战略,并不断资助HIA的能力建设,目前是澳大利亚HIA成效最显著的州之一。[20]美国一些州虽然未将HIA纳入法案,但其卫生部门积极实施HIA,取得了瞩目的成效,例如夏威夷州和阿拉斯加州等。[15, 21]

4.2 组织结构目前许多国家(地区)设立或规定有特定的机构和组织负责HIA的规划、审查、协调、开展和培训,这些机构大多是卫生官方部门及其下设的专门负责HIA的机构。在威尔士,HIA主要由威尔士公共卫生部负责,由威尔士健康影响评估支持小组提供各项支持。该小组是卡迪夫大学和威尔士公共卫生部的合作伙伴,由威尔士政府资助,旨在发展威尔士HIA的能力,由同级别的3名全职官员组成。[22]在加拿大魁北克,魁北克省卫生和社会服务部以及魁北克省国家公共卫生研究所为开展HIA提供各项支持,如果政策和方案要对民众健康产生重大影响,应征求二者的意见。[23]泰国于2002年在公共卫生部设立了卫生和健康影响评估司,以建设HIA系统。同期,泰国卫生系统研究所也启动了HIA研究和发展方案,最终确定将HIA作为泰国的一项决策支持工具。泰国卫生系统研究所组织了三种形式的HIA执行机构。首先,一个全国性的HIA协调小组,以收集记录所有的HIA行动,并发展新的HIA知识、信息和学习活动。第二,三个HIA地区网络,以支持地区内的HIA学习过程和知识积累。第三,五个HIA专题网络,在不同政策部门中为HIA的可靠证据和公共政策的制定建立桥梁。[18, 19]

也有部分国家(地区)HIA的开展主要由非官方机构主导,官方与其他独立机构共同协助参与。例如,在澳大利亚新南威尔士州,HIA主要由新南威尔士州大学健康公平培训、研究和评估中心开发应用,由该中心主导,负责与政府和非政府的合作者联合使用HIA。[20]

4.3 实施过程国外HIA的发起者呈现多样化的趋势。从国家部门到私有企业,从政府官员到普通民众,均可以要求发起一项HIA。在美国,HIA往往由大学、大型企业、社区组织或卫生部门发起。[24, 25]澳大利亚新南威尔士州的HIA通常来自政府内部的机构或组织承担或委托。泰国和加拿大魁北克省的HIA触发因素和发起者则更加多元化。[15, 20]泰国的HIA可以由宪法和卫生法的条件触发,也可由个人、团体组织和公共机构提出。魁北克省的HIA触发因素可以是政策制定者或卫生部长要求、个人或群体要求、相关机构和当局,政府依据法律程序启动HIA。[18, 19]值得注意的举措是,魁北克省蒙特利尔公共卫生局使用了一种新的HIA筛选模式:由一名公共卫生专家负责寻找使用HIA可能有益的项目。这位专家负责领导HIA进程并协调HIA运作的所有任务,促使不同政府部门,不同利益攸关方之间在HIA中建立合作关系,并通过信息的交流和传递进程为市政当局的决策提供依据。[17]

具体实施开展HIA项目的主体在各国也有所不同。在英国,开展HIA的主体包括HIA专业学术中心,区域和地方两级的HIA专业从业人员和一些独立的HIA从业者。[26]美国HIA的开展者包括了公共卫生官员、公共卫生专家、建筑专家和私人顾问等。[24]澳大利亚新南威尔士州HIA的实施主要是通过政府以外的大学机构与州政府和地方政府内部的从业者以及社区团体和非政府组织之间的合作。[20]

目前在国际上HIA主要作为一个决策支持工具来运行,它可以是政策制定和决策过程中一项必须的环节,具有强制性,目的是确保决策是符合健康理念的,这在已经对HIA立法的国家(地区)比较常见,例如泰国、加拿大魁北克省;HIA也可以在正式决策过程之外进行的独立评估,其结果往往以给决策提供健康促进的修改建议的方式呈现,不具备强制性。例如,澳大利亚新南威尔士州针对一项1.2万套住房的规划草案的一项HIA中,评估者考虑了与住房建设相关的公共交通、自驾交通、社会交往、体育活动、伤害和食物获取6大直接影响健康的领域,提出了24条改进建议并制订了一个监测程序,为决策朝向健康改进提供了强有力的支持。[20]

4.4 资源保障目前,国际上HIA的资金来源主要是各级政府卫生部门,例如威尔士的HIA是由威尔士公共卫生部资助,泰国HIA由泰国国家卫生委员会资助。HIA也可以由其他机构或企业资助,例如慈善机构/基金会、开发商和HIA项目发起者等,这在加拿大和美国比较常见。[13, 15, 18, 25]

在HIA能力建设上,许多国家已建立了完备的HIA能力建设体系。英国开发了HIA工具包和传播网站(http://www.hiagateway.org.uk),便于指导支持全国范围内的HIA工作和信息共享。伯明翰大学和利物浦大学的IMPACT课程是英国HIA从业者最常参加的HIA培训。威尔士健康影响评估支持小组为威尔士境内的HIA的活动提供专业知识、实践建议、指导、资源和培训,包括出版HIA指南,提供HIA质量审查框架,建设HIA网站和免费的线上HIA入门课程等。在美国,大学等学术机构扮演了重要角色。加州大学伯克利分校开设了HIA硕士课程,课程设计为基于项目的学习,学生需完成一项地区或州一级的HIA项目。某些情况下,当地社区组织或公共机构利用学生在课程中编写的HIA为决策提供信息。加州大学洛杉矶分校(UCLA)与美国疾控中心、美国规划协会等部门和组织合作为公共机构和非营利组织提供HIA培训研讨会。为降低HIA的技术壁垒和丰富传播HIA的做法,UCLA还开发了HIA信息中心,其中包括美国已完成的HIA档案、对HIA方法的详细解释和背景文献等HIA资源和工具。澳大利亚国家健康委员会于2001年发布了《HIA实施指南》,新南威尔士州大学健康公平培训、研究和评估中心负责提供州内的HIA培训和资源。加拿大卫生部的《加拿大HIA手册》为加拿大全国范围内的HIA提供指导,健康公共政策国家合作中心以及魁北克省卫生和社会服务部也提供相应的HIA培训和资源。泰国设有专门的HIA培训中心,同时泰国卫生系统研究所和泰国国家卫生委员会为全国制定HIA准则和指南。[13, 15, 18, 20, 25-27]

4.5 经验与问题在国际HIA制度化进程中,许多国家(地区)取得了令人瞩目的进展和成果,他们通过HIA工具,为政策的制定提供了健康层面的依据,有效保障了民众的健康权利。但同时各国也面临着各样问题,一定程度上影响了HIA的效果,是未来HIA制度化发展的改进方向。[12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29]

| 表 1 世界各国(地区)HIA制度化的经验与问题 |

目前,我国开展健康相关的评估主要通过环境影响评价来实施,评估的范围主要是2003年《环境影响评价法》所确定的规划和建设项目两大类(最新的2018年修正版中仍规定为规划和建设项目两大类)。对于规划的评估,通过对国外HIA成功案例进行剖析借鉴,国内已开展了一些城市规划主题的HIA实践,取得了一定的成效。[30, 31]而对于建设项目的评估,评估的主题主要集中于环境污染物、气候变化,然而此类实践往往未能进行到纳入人群健康指标的环节,故此类实践仅仅可被称为环境影响评价或卫生学评价,而并非聚焦于人群健康的健康影响评估。[32, 33]另外,与国外相比,目前我国针对公共政策的HIA实践案例的数量也十分有限。总体而言,目前我国的健康影响评估制度尚处于刚起步阶段,尚未建立完善的健康影响评估制度。[34]

现有政策和法律背景下,当前正是我国建立和完善健康影响评估制度的“机会之窗”。2016年我国发布的《“健康中国2030”规划纲要》和2017年发布的《“十三五”全国健康促进与教育工作规划》等文件已经明确指出了“全面建立健康影响评估制度”的必要性和紧迫性。2020年6月1日起施行的《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》总则第六条明确提出,“各级人民政府应建立健康影响评估制度”,意味着迈出了我国HIA制度立法的第一步。同时,我国许多省市也已开始积极探索公共政策HIA制度的建设工作。浙江省通过组建多部门参与的健康影响评价评估制度研究工作组,开展了健康影响评价评估的可行性研究。[35]同时浙江省以全国健康促进县试点建设工作为切入点,在县级层面积极开展HIA的实践探索。试点县通过制订县级公共政策健康影响评价制度,成立县级健康影响评价委员会等措施,于2019年针对《绍兴市上虞区防治慢性病中长期规划(2019—2025)》和《丽水市莲都区学校校园及周边食品安全社会共治规范》两项公共政策进行了HIA实践。[36]上海市于2019年10月开展“上海城市健康影响评估机制和评估体系研究”,2020年11月公布了国内首个HIA制度建设方案,包括《管理办法》《评估指南》《指标体系》三部分,并以上海轨道交通15号线闵行区段项目作为HIA试点应用对象,按照HIA制度建设方案的流程进行评估,标志着国内HIA制度化建设开始走向专业化、规范化道路。[37, 38]

总的来说,近几年来我国HIA制度化进程取得了一定的进展,但仍有很长的路要走,目前看来,我国HIA实践中主要存在的问题和难点有:

(1) 缺少专业的健康影响评估技术规范。一些HIA制度较成熟的国家开发全国性的HIA技术规范,例如澳大利亚的《HIA实施指南》、加拿大的《加拿大HIA手册》等,为其国内HIA从业者提供实践的指导与参考,有利于HIA的标准化开展。而目前我国普遍缺少全国性或区域性的专业HIA指南、工具和指标体系等技术规范类文件,这就容易导致各地在开展HIA时出现流程不规范、评估对象选择标准不明确、评估方法不科学、撰写HIA报告范式与质量层次不齐等问题,继而无法保障HIA专业、高质量地开展。

(2) 跨部门协作困难,公众参与度低。HIA聚焦于不同领域的政策、规划和项目对人群健康影响,这一性质决定了多方的协同合作是开展HIA的必然要求,仅仅依靠单一领域的人员开展HIA,或缺少公众这一主要利益相关者群体的参与,得到的结果将是缺少说服力的。目前,国内的公共政策HIA的试点实践主要由卫生部门主导开展,尤其当评估的对象为卫生健康领域的公共政策时,容易出现卫生部门和卫生专家主导话语权,协作部门重视参与程度不高、公众参与路径模糊的现象。

(3) 缺少健康影响评估专业人员与资源。相较于一些已开展HIA数十年的国家而言,我国HIA制度建设尚处于起步阶段,拥有HIA专业能力的人才十分稀缺。在实践中,评估人员往往也是“摸着石头过河”,由于缺少国内统一的技术规范指引和学习资料,加之国外的技术标准与案例经验也难以“照搬照抄”,往往存在经验和能力不足、评估方法单一的问题,不能充分地实现HIA开展的真正目的。

(4) 健康影响评估参与决策的机制不明确。以目前国内开展的HIA实践来看,HIA参与不同领域、不同类型决策的机制尚未十分明确。例如,目前国内HIA的启动机制多是由政府部门发起的自上而下的机制,是否应该建立由社会公众层面发起,自下而上的HIA启动机制?又如何建立?再如,HIA是作为决策过程中必要的一环,还是作为平行于决策的独立评估?在不同领域、不同类型的决策中,HIA参与的时机是决策中、实施中、实施后还是其中的两者或三者兼顾?由于缺少HIA相应的法律框架和制度文件来明确HIA参与不同决策的机制,HIA如何开展受地方领导个人主观看法的影响较大,无法从制度上保障HIA长期的质量和效果,容易陷入运动式治理的困境。

5.2 我国HIA制度化建设的建议各国HIA制度化现状对我国具有许多可借鉴之处,选择一条适合我国国情的HIA制度化道路,可以让我国在HIA制度建设上少走许多“弯路”。基于我国目前HIA制度化建设存在问题与国际经验,提出以下建议:

5.2.1 明确HIA对象,逐步制订和细化技术规范在我国HIA制度化建设起步阶段,首先应明确优先开展HIA的对象,将有限的人、财、物、信息等HIA资源投入到具有重大潜在人群健康风险的公共政策、规划和建设项目之中。随后,通过早期不断的HIA经验积累、逐步制订出一套适合于我国实际情况的HIA技术规范,包括HIA的规范化实施路径、HIA对象筛选标准、HIA的证据基础选择、HIA报告撰写体例等。在建设的下一阶段,可以借鉴泰国构建HIA专题网络的经验,构建和细化以不同领域评估对象为导向的HIA技术规范体系,形成针对不同领域的公共政策、规划和建设项目的HIA指南、工具。例如,分别构建针对卫生、交通、环保、教育等领域的健康影响因素筛选清单和人群健康指标体系等工具,突出以该领域决策作为评估对象开展HIA时共性的内容,具体实施时再结合评估对象的特点,由各方专家对HIA工具补充修订。

5.2.2 明确HIA组织结构,提升多方协作能力明确管理者、责任主体、评估主体、协作部门、社会公众五方在HIA中的职责,群策群力形成合力,是顺利开展HIA,全方位保障人民健康的重要途径。卫生健康部门应作为HIA管理者,负责地区HIA的规划,牵头各方参与HIA的实施、HIA的质量控制等工作。公共政策、规划和建设项目的提出方应作为责任主体,积极组织参与HIA,承担起人群健康责任。评估主体应具备专业的HIA技术能力,主要负责评估工作的具体开展和报告撰写工作,做到公平公正。国外的评估主体比较多元化,除学术机构外还有部分社会组织和私人顾问等,结合我国实际情况,积极吸纳科研能力较强的大学、企事业单位等机构作为评估主体。协作部门在管理者和责任主体的组织协调下积极参与HIA,实现信息共享。同时管理者也应建立和及时开放社会公众参与渠道和信息公布渠道,吸纳意见,提升HIA的透明度。[39]

5.2.3 加强HIA能力建设与资源积累从国际经验来看,丰富的理论实践经验、人才和技术的支持是HIA发展的基础。HIA的能力建设为HIA制度建立及体系顺利运行提供有力保障。[40]在人才培养上,积极培养健康影响评估专业人才,借鉴国际经验,鼓励卫生健康部门和大学等机构开设HIA培训课程,帮助从业人员积累HIA知识和经验,提高实践能力。在科学研究上,国家和地方资助国内健康影响评估的方法学研究和实践课题,形成国内HIA理论创新动力。在技术支撑上,建议卫生健康部门牵头组建HIA专家智库,促进HIA技术规范的制订开发,同时建立国家或区域性的HIA信息平台和案例库,倡导HIA从业人员及时上传技术规范和实践案例,供其他HIA从业者参考学习,形成“技术指导实践,实践改进技术”的良性循环。

5.2.4 逐步建立健全HIA法律框架国际经验表明,HIA制度化建设是否需要通过立法支持是根据国情而定的。有的国家或地区(以泰国为典型)通过立法推进HIA制度化建设,也有的(以澳大利亚新南威尔士州为典型)在不立法的情况下通过HIA系统支持和能力建设推进HIA制度化建设。2020年《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》中对于HIA制度的提法虽未提出强制性要求,但笔者认为这将是我国建立健全HIA法律框架,推进HIA制度化建设的一个重要契机与起点。目前我国开展的HIA实践中对于HIA参与决策的机制尚未有明确的制度或法律规定,HIA制度中诸如HIA的作用和目的、HIA的启动程序、HIA参与决策的时机等核心问题尚不明确。为使我国HIA制度步入常态化、标准化运行的轨道,从长远来看,立法将是我国HIA长期有效开展的必然要求。但是必须承认的是,国家层面的立法周期较长,短时间内并不能通过自上而下的立法程序支持HIA制度化建设,因此建议各试点地区在具备一定的HIA实践经验积累后,率先草拟和建立地方HIA法规框架,通过不断地实践让立法决策者认识到立法支持HIA制度化的裨益,自下而上地逐步推动全国HIA的立法和制度化进程。[41]

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

王秀峰, 张毓辉. 用好健康影响评估这件"利器"[J]. 中国卫生, 2017(7): 66-67. |

| [2] |

新华社. "健康中国2030"规划纲要[EB/OL]. (2016-10-25)[2021-11-03]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content_5124174.htm

|

| [3] |

朱丽丽, 尹文强, 赵兹旋, 等. 基于扎根理论中国健康影响评估制度实现可行性路径分析[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(5): 753-756. |

| [4] |

WHO. Health impact assessment: main concepts and suggested approach: gothenburg consensus paper[R]. Brussels: European Centre for Health Policy, 1999.

|

| [5] |

Joffe M, Mindell J. Health impact assessment[J]. Occup Environ Med, 2005, 62: 907-912. DOI:10.1136/oem.2004.014969 |

| [6] |

Mindell J, Ison E, Joffe M. A glossary for health impact assessment[J]. Journal of epidemiology and community health, 2003, 57(9): 647-651. DOI:10.1136/jech.57.9.647 |

| [7] |

WHO. Health impact assessment. [EB/OL]. (2018-03-30)[2021-11-03]. https://www.who.int/heli/impacts/hiabrief/en/

|

| [8] |

Winkler M S, Krieger G R, Divall M J, et al. Untapped potential of health impact assessment[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2013, 91(4): 298-305. DOI:10.2471/BLT.12.112318 |

| [9] |

钱玲, 卢永, 李星明, 等. 国外健康影响评价的研究和实践进展[J]. 中华健康管理学杂志, 2018, 12(3): 282-287. |

| [10] |

林经纬, 尹文强, 宋春燕, 等. 英国健康影响评估成功经验及对我国的借鉴与启示[J]. 中国卫生经济, 2018, 37(11): 93-96. |

| [11] |

Banken R. Strategies for institutionalizing Health Impact Assessment. Health Impact Assessment Discussion Paper No. 1[R]. Copenhagen: Regional Office for Europe, 2001.

|

| [12] |

Walpita Y N, Green L. Health Impact Assessment (HIA): A comparative case study of Sri Lanka and Wales: what can a developing country learn from the welsh HIA system?[J]. International journal of health services: planning, administration, evaluation, 2020. |

| [13] |

Emmerson C, Wood F. A critical discourse analysis of how public participants and their evidence are presented in health impact assessment reports in Wales[J]. Health expectations: an international journal of public participation in health care and health policy, 2019, 22(3): 585-593. DOI:10.1111/hex.12889 |

| [14] |

Rogerson B, Lindberg R, Baum F, et al. Recent advances in health impact assessment and health in all policies implementation: lessons from an international convening in Barcelona[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(21): 7714. DOI:10.3390/ijerph17217714 |

| [15] |

National Research Council Committee on Health Impact Assessment. The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health.Improving Health in the United States: The Role of Health Impact Assessment[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 2011.

|

| [16] |

Gamache S, Lebel A, Diallo T A, et al. The elaboration of an intersectoral partnership to perform health impact assessment in urban planning: The experience of quebec city (Canada)[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(20): 1-15. |

| [17] |

Jabot F, Tremblay E, Rivadeneyra A, et al. A comparative analysis of health impact assessment implementation models in the Regions of Montérégie (Québec, Canada) and Nouvelle-Aquitaine (France)[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(18): 6558. DOI:10.3390/ijerph17186558 |

| [18] |

Phoolcharoen W, Sukkumnoed D, Kessomboon P. Development of health impact assessment in Thailand: recent experiences and challenges[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2003, 81(6): 465-467. |

| [19] |

Hengpraprom S, Sithisarankul P. Developing tools for health impact assessment in environmental impact assessment in Thailand[J]. Acta medica Okayama, 2011, 65(2): 123-128. |

| [20] |

Delany T, Harris P, Williams C, et al. Health Impact Assessment in New South Wales & Health in All Policies in South Australia: differences, similarities and connections[J]. BMC public health, 2014(14): 699. |

| [21] |

Anderson P J, Yoder S, Fogels E, et al. The state of Alaska's early experience with institutionalization of health impact assessment[J]. International journal of circumpolar health, 2013, 72(10): 3402. |

| [22] |

Chadderton C, Elliott E, Hacking N, et al. Health impact assessment in the UK planning system: the possibilities and limits of community engagement[J]. Health promotion international, 2013, 28(4): 533-543. DOI:10.1093/heapro/das031 |

| [23] |

Nour K, Dutilly-Simard S, Brousselle A, et al. Evaluation of the effects of health impact assessment practice at the local level in Monteregie[J]. Health research policy and systems, 2016(14): 7. |

| [24] |

Dannenberg A L, Bhatia R, Cole B L, et al. Growing the field of health impact assessment in the United States: an agenda for research and practice[J]. American journal of public health, 2006, 96(2): 262-270. DOI:10.2105/AJPH.2005.069880 |

| [25] |

World Health Organization. Cross-country analysis of the institutionalization of health impact assessment[R]. Geneva: WHO, 2013.

|

| [26] |

Quigley R J, Taylor L C. Evaluation as a key part of health impact assessment: the English experience[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2003, 81(6): 415-419. |

| [27] |

邢宇航, 韦余东, 李娜, 等. 健康影响评估研究进展[J]. 预防医学, 2019, 31(8): 791-794. |

| [28] |

Mahoney M. Current thinking and issues in the development of health impact assessment in Australia[J]. New South Wales public health bulletin, 2002, 13(7): 167-169. DOI:10.1071/NB02068 |

| [29] |

Caussy D, Kumar P, Than S U. Health impact assessment needs in south-east Asian countries[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2003, 81(6): 439-443. |

| [30] |

张天尧, 刘晏彤, 李凌月. 健康影响评估嵌构国土空间规划初探——以广州为例[J]. 城市发展研究, 2021, 28(6): 66-73. |

| [31] |

丁国胜, 魏春雨, 焦胜. 为公共健康而规划——城市规划健康影响评估研究[J]. 城市规划, 2017, 41(7): 16-25. |

| [32] |

马跃峰, 李琦, 郝瑞鹏, 等. 六氟化铀气体少量泄漏事故对人体健康影响评估[J]. 中国职业医学, 2016, 43(4): 467-470, 474. |

| [33] |

陈仁杰, 陈秉衡, 阚海东. 上海市近地面臭氧污染的健康影响评价[J]. 中国环境科学, 2010, 30(5): 603-608. |

| [34] |

王秀峰. 我国健康影响评估现状与问题及建议[J]. 人口与健康, 2019(4): 16-19. |

| [35] |

吴婧, 陈奕霖, 张一心. 中国健康影响评价制度的实践与前瞻——以国际经验为借鉴[J]. 环境保护, 2020, 48(14): 42-48. |

| [36] |

赵玉遂, 徐水洋, 孙均, 等. 浙江省公共政策健康影响评价工作实践[J]. 中国健康教育, 2020, 36(5): 482-484. |

| [37] |

苏瑾, 高剑晖, 陈健, 等. 上海城市健康影响评估指南研制与应用[J]. 中国卫生资源, 2021, 24(4): 378-382. |

| [38] |

傅卫. 上海城市健康影响评估机制与评估体系研究[J]. 科学发展, 2021(1): 92-102. |

| [39] |

周书铎, 金音子, 来晓真, 等. 健康影响评价的国际应用现状及对我国的启示[J]. 中国卫生经济, 2020, 39(5): 12-16. |

| [40] |

王荣荣, 王秀峰, 张毓辉, 等. 健康影响评估制度建设的国际经验及启示[J]. 卫生软科学, 2018, 32(4): 30-32, 51. |

| [41] |

梁小云, 顾林妮, 张秀兰, 等. 国际健康影响评价的制度建设: 从政策到法律[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(1): 31-35. |

(编辑 刘博)