2. 中国人民大学健康科学研究所 北京 100872;

3. 中国人民大学社会与人口学院 北京 100872

2. Institute of Health Science Research, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China

《中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》调查数据显示,2020年我国青少年抑郁检出率24.6%(轻度抑郁17.2%,重度抑郁7.4%)。[1]研究表明,抑郁与一系列认知、情感和社会功能损害相关联,将导致青少年面临更多的学业困难、人际交往问题,甚至引发自伤、自杀行为,其对青少年健康的危害可能贯穿整个生命历程。[2-4]

《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》中均明确指出了儿童青少年心理健康促进是健康中国建设的重要内容,并强调了家庭的重要性。[5-6]作为青少年最早、最重要的社会化场域,家庭对青少年抑郁的发生发展影响深远,其中父母亲抑郁是导致青少年抑郁的重要危险因素:父/母抑郁,子代抑郁发生的风险是正常父母子代的1.3~5倍,即抑郁存在代际传递性。[7-9]目前,有关青少年抑郁代际传递的研究主要集中在国外文献,国内仅有少量研究来自发展心理学领域,缺少在家庭健康促进的整合性理论视角下对青少年抑郁代际传递的系统考察。此外,抑郁在家庭内部的代际传递机制仍不明确,且哪些家庭内部因素能够缓冲或调节亲代抑郁对子代抑郁的影响尚未在国内大规模调查数据中得到验证。因此,本文基于家庭健康促进视角,分析父/母抑郁对青少年抑郁的影响及传递机制,探究影响青少年抑郁代际传递的家庭因素,为以家庭为基础的青少年心理健康促进提供理论和政策依据,推进家庭健康促进行动落实。

1 文献回顾与理论框架 1.1 文献回顾关于抑郁代际传递的探讨起源于精神病理学和发展心理学领域。Goodman等[10]于1999年提出了母亲抑郁代际传递整合模型,认为抑郁代际传递可通过四类机制解释:(1)遗传;(2)先天的神经调节功能障碍;(3)暴露于抑郁母亲的消极认知、情感、行为;(4)儿童青少年生活的压力性环境(主要是家庭环境)。随后,大量研究关注于性别、个人气质、自尊等青少年个体特征,教养方式、母子关系、家庭冲突等环境因素对抑郁代际传递的影响。[11-13]

近年来,抑郁的代际传递受到社会医学和健康经济学领域学者的关注,相关文献主要基于具有代表性的大规模调查数据,探究非临床样本中抑郁的代际传递。如Livings利用美国脆弱家庭与儿童福利研究(FFCWS)调查数据进行分析,发现母亲抑郁显著影响青少年抑郁,女性样本代际传递效应更强[14];Eyal等基于南非国民收入动态调查数据(NIDS)分析了父亲和母亲的抑郁症状对青少年抑郁症状的影响,并评估了南非抚养补助金计划对抑郁代际传递的溢出效应[15]。国内尽管已有部分研究开始关注健康的代际传递,从健康状况、健康行为、健康认知等方面验证了父母亲健康对儿童、青少年健康的影响,但尚未对抑郁等心理健康方面的代际相关性进行探讨。[16-17]

综上所述,抑郁的代际传递日渐受到不同学科的关注,现有文献从不同方面探究了抑郁在家庭内部的代际传递过程,但抑郁代际传递在国内青少年非临床样本中的研究仍较少,且有必要从家庭健康促进视角对已有研究中涉及的家庭因素进行整合,并基于这一整合性框架进一步探究青少年抑郁的代际传递机制。

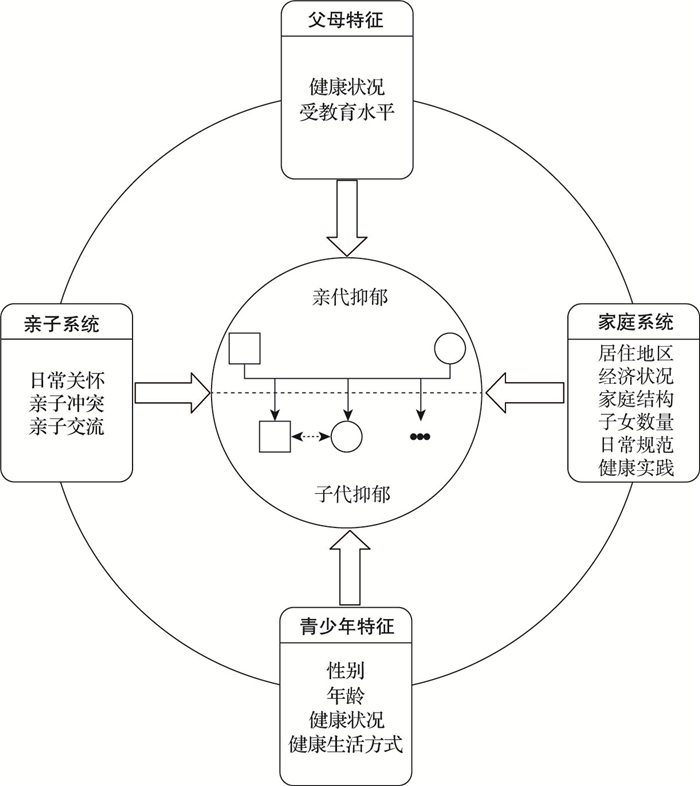

1.2 研究框架自丹麦学者Christensen提出“健康促进家庭(Health Promoting Family)”概念模型以来,诸多学者围绕该模型进行了理论探讨和实证研究。[18-19]其中,德国学者Niermann聚焦家庭微系统内部,提出相互作用的家庭子系统层次(Levels of Interacting Family Environmental Subsystems, LIFES)框架。[20]LIFES框架将家庭内部环境划分为三个子系统:(1)个人系统,包括与家庭成员相关的影响因素(如儿童/青少年、母亲、父亲);(2)亲子系统,包括与亲子互动相关的影响因素(如母亲—儿童/青少年、父亲—儿童/青少年);(3)家庭系统,包括与整个家庭相关的影响因素(如家庭经济状况、日常规范)。同时,不同子系统的影响被划分为三个水平:直接影响,即各子系统的直接健康行为或表现;近端影响,即影响儿童/青少年健康的特定因素(如儿童个体特征);远端影响,即影响儿童健康的一般性因素(如父母的受教育水平、健康状况)。本研究基于LIFES框架分析青少年抑郁的代际传递,各子系统的影响因素选择综合考虑了LIFES框架的基本设定和既往抑郁代际传递文献中普遍纳入分析的共性因素,以保证本研究框架(图 1)的科学性和适宜性。

|

注:中心圆内方框表示男性,圆圈表示女性;虚线之上表示亲代,虚线之下表示子代。 图 1 研究框架 |

Niermann等[20]认为,父母的健康认知、行为和心理状态会在亲子互动中有意(intentional process)或无意(unintentional process)地传递给子女,同时结合母亲抑郁代际传递整合模型,本研究提出假设1:父母亲抑郁显著影响青少年抑郁。从LIFES框架相关的实证研究来看,父母对子女的日常关怀(监督、帮助和关注等行为)是亲子系统中的重要变量,能够在父母特征(社会人口学特征、健康状态等)与儿童/青少年健康间发挥中介或调节作用;家庭功能和结构等远端因素可以调节父母健康对儿童/青少年健康的影响。[21-23]基于此,本研究提出假设2:亲子系统中的日常关怀在青少年抑郁代际传递中起中介作用;假设3:家庭系统中的家庭结构和亲子系统中的日常关怀在青少年抑郁代际传递中起调节作用。

2 资料与方法 2.1 数据来源本研究的数据来源于2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS),CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心(Institute of Social Science Survey, ISSS)负责实施的一项全国性、大规模、多学科社会跟踪调查项目,收集了丰富的个人和家庭层面数据,并同时测量了10~15岁青少年①及其父母的抑郁水平,为分析抑郁的代际传递提供了数据基础。[24]根据研究目的,本研究仅纳入至少与父母一方同住的青少年样本进行分析,同时删除关键变量缺失过多的样本,最终样本量1 941人。

① 世界卫生组织(WHO)将10~19岁年龄段的人群界定为青少年(Adolescent),由于CFPS的少儿问卷仅针对10~15岁人群,故本文仅纳入10~15岁青少年样本进行分析。

2.2 变量设定本研究的因变量是青少年的抑郁水平,指受访者存在抑郁特征和情绪的可能性,采用8项流调中心抑郁量表(The Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CESD-8)测量。[25]CESD-8共有8个条目(含2个反向计分条目),每个条目设有“几乎没有(不到一天)”“有些时候(1~2天)”“经常有(3~4天)”“大多数时候有(5~7天)”4个选项,分别赋值0~3分,总分区间为0~24分,分数越高表明受访者过去一周内抑郁倾向越严重。CESD-8在本研究青少年样本中的Cronbach's α系数为0.715,说明具有良好的内部一致性。

核心自变量为青少年主要监护人/与青少年相处时间较多的父母一方的抑郁水平,同样采用CESD-8测量,Cronbach's α系数为0.773。

中介变量为父母对青少年的日常关怀,参考刘保中等[26]的方法,将其操作化为学习和生活关怀、行踪关注2组变量。学习和生活关怀依据CFPS中的3个题项测量,分别是“您和这个孩子讨论学校里的事情的频率如何?”“您要求这个孩子完成家庭作业的频率如何?”“您检查这个孩子的家庭作业的频率如何?”。回答者需根据过去一年的实际情况,从“从不”“很少(每月1次)”“偶尔(每周1次)”“经常(每周2~4次)”“很经常(每周5~7次)”中进行选择,依次赋值1~5分。本文将3道题项得分累加后纳入分析(总分区间为3~15分)。父母对子女的行踪关注通过“当你不在家时,父母知道你和谁在一起吗?”进行测量,回答选项为“从不知道”“偶尔知道”“有时候知道”“大部分时候知道”“总是知道”,依次赋值1~5分。

调节变量为父母对青少年的日常关怀和家庭结构,日常关怀的测量同上。在家庭结构的测量上,本文借鉴张春泥[27]的研究,基于CFPS在青少年家庭关系和父母婚姻史方面的数据,将父母是否居住在家划分为父母均在家、仅父亲在家、仅母亲在家3个类别;将单亲家庭界定为父母因离婚、去世而导致青少年仅与父母一方生活的家庭,并操作化为二分类变量。

控制变量的选取与研究框架相对应,且综合考虑既往研究[28-29]和数据的可得性,主要包括父母特征、青少年特征、亲子系统和家庭系统4个子系统的变量(表 1)。

| 表 1 变量定义与测量 |

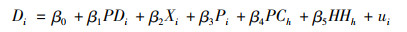

首先,对青少年抑郁水平进行单因素分析,以检验不同家庭子系统变量是否在青少年CESD-8得分上存在显著差异。其次,借鉴Eyal和Burns的研究思路分析青少年抑郁的代际传递,计量模型如下[15]:

|

(1) |

式(1)中,Di表示青少年的抑郁水平,PDi表示青少年父/母亲的抑郁水平,Xi表示亲少年特征,Pi表示父母特征,PCh表示亲子系统中的变量,HHh表示家庭系统中的变量,ui为随机扰动项。同时,采用逐步添加变量的方法进行回归分析,通过以下公式反映不同家庭子系统影响抑郁代际传递系数β1的程度[33]:

|

(2) |

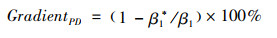

式(2)中,β1表示逐步添加控制变量后父/母亲的抑郁水平对青少年抑郁水平的影响大小。再次,基于Shapley值分解法衡量父/母亲抑郁和不同家庭子系统变量对因变量影响的贡献度,分解公式如下[34]:

|

(3) |

式(3)中,k!表示自变量的所有排列组合数,Π(K)表示K的所有组合排序,MC(xj, π)表示自变量xj在一组排列π中的边际贡献。最后,通过逐步回归法和Bootstrap法检验日常关怀在抑郁代际传递中的中介作用,并向模型中添加交乘项以进一步分析日常关怀、家庭结构对抑郁代际传递过程的影响。[35]本文使用Stata16.0软件完成数据处理和统计学分析。

3 研究结果 3.1 青少年抑郁水平的单因素分析结果青少年的CESD-8平均分为3.85±3.13,抑郁水平的单因素分析结果见表 2。父/母与青少年的CESD-8得分显著正相关(P < 0.001);父母特征中父母受教育年限越长(P < 0.001),青少年CESD-8得分越低;青少年特征中年龄越大(P=0.010)、一个月内生病或一年内因病住院(P=0.003)、有吸烟/喝酒(P < 0.001)、每日睡眠不足7小时(P=0.002)、身体活动不足(P=0.003),其CESD-8得分越高;亲子系统中学习和生活关怀得分越低、行踪关注得分越低、一个月内亲子冲突次数越多,青少年CESD-8得分越高;家庭系统中居住地在农村(P=0.046)、家庭人均纯收入越低(P=0.020)、存在入不敷出(P=0.006)、仅父亲或母亲一方在家(P=0.011)、兄弟姐妹数越多(P < 0.001)、家庭聚餐次数越少(P=0.001)、孩子生病时立刻找医生看病(P=0.029)、没有医疗保险(P=0.040),青少年CESD-8得分越高。

| 表 2 青少年抑郁水平的单因素分析结果(N=1941) |

为验证青少年抑郁的代际传递性,并评估不同家庭系统因素对抑郁代际传递的影响,本研究构建了5个回归模型(表 3)。模型1仅纳入了父/母亲抑郁作为自变量,结果显示父/母亲抑郁水平显著影响青少年抑郁水平(P < 0.001)。模型2~5中依次添加了父母特征、青少年特征、亲子系统和家庭系统变量,抑郁代际传递系数分别降低了7.64%、14.58%、20.83%、23.61%,说明父/母抑郁可能通过各家庭子系统对青少年抑郁产生影响,且青少年个人特征和亲子系统在抑郁代际传递过程中的作用更强。同时,模型5表明:在控制了不同家庭子系统中的变量后,父/母CESD-8得分仍然显著影响青少年的CESD-8得分(P < 0.001),抑郁在非临床样本中存在代际传递,假设1得到证实。此外,父母受教育年限越低、青少年有吸烟/喝酒、日均睡眠时长不足7小时、身体活动量不足、父母对青少年的行踪关注度越低、每月亲子冲突次数越多、居住在农村、仅父亲居住在家、兄弟姐妹数为2个及以上、家庭聚餐频次为从不,青少年的CESD-8得分越高,抑郁水平越严重。

| 表 3 青少年抑郁代际传递的逐步回归分析结果(N=1 941) |

依据回归分析结果,本研究进一步运用Shapley值分解法计算父/母抑郁水平与各家庭子系统因素对青少年抑郁水平的相对贡献度。为优化分解过程,在研究框架的基础上对变量作如下处理:合并青少年年龄、性别,合并亲子冲突、亲子交流,合并居住地、家庭经济状况,合并家庭日常规范、健康实践。从Shapley值分解的结果来看(表 4),对青少年抑郁水平贡献度最大的前3位因素依次是亲子冲突与亲子交流(24.94%)、日常关怀(20.84%)和父/母抑郁水平(18.70%)。整体而言,亲子系统对青少年抑郁水平的贡献度最大,占全部因素贡献度的45.78%。

| 表 4 父/母抑郁水平与家庭因素影响青少年抑郁水平的相对贡献度 |

由于模型5中父母对其学习和生活的关怀对青少年抑郁水平的影响并未通过显著性检验,故仅分析行踪关注的中介作用,结果见表 5。模型6显示父/母抑郁水平对青少年抑郁水平的总效应c=0.117,具有统计学意义(t=6.38,P < 0.001)。模型7显示父/母抑郁水平对行踪关注的回归系数a=-0.016,具有统计学意义(t=-2.31,P=0.021)。模型8显示,在控制行踪关注和全部家庭子系统中的变量后,父/母CESD-8得分对青少年CESD-8得分的直接效应为c′=0.110,具有统计学意义(t=6.09,P < 0.001);行踪关注对青少年CESD-8得分的效应b=-0.391,具有统计学意义(t=-6.55,P < 0.001)。因此,行踪关注在青少年抑郁代际传递中具有中介作用,假设2得到部分证实。

| 表 5 日常关怀在青少年抑郁代际传递中的中介效应分析结果(N=1 941) |

为进一步检验中介效应的稳健性,本研究使用非参数百分位Bootstrap法(N=1 000)再次检验,如表 6所示:父/母抑郁水平对青少年抑郁水平影响的直接效应为0.110,95%置信区间为[0.073, 0.148],具有统计学意义(z=5.73,P < 0.001);父/母抑郁水平对青少年抑郁水平影响的间接效应为0.006,95%置信区间为[0.001, 0.012],具有统计学意义(z=2.13,P=0.033)。父/母抑郁水平对青少年抑郁水平影响的总效应为0.110+0.006=0.116,中介效应在总效应中的占比为0.006/0.116×100%=5.384%。

| 表 6 利用Bootstrap法检验中介效应的结果 |

在构造交乘项前对学习和生活关怀、行踪关注2个变量进行中心化处理,分析结果见表 7。整体而言,仅模型10和模型13中纳入的交乘项系数显著。模型10显示,父/母抑郁水平对青少年抑郁水平有显著正向影响(P < 0.001,主效应显著);学习和生活关怀得分与父/母CESD-8得分的交乘项系数为-0.020(t=-3.12,P=0.002),说明父母对青少年的学习和生活关怀能够弱化父/母抑郁水平对青少年抑郁水平的影响。模型13显示,父/母抑郁水平对青少年抑郁水平有显著正向影响(P < 0.001,主效应显著);单亲家庭与父/母CESD-8得分的交乘项系数为0.145(t=2.49,P=0.013),说明单亲家庭背景将强化父/母抑郁水平对青少年抑郁水平的影响。因此,学习和生活关怀、家庭结构在青少年抑郁代际传递中具有调节作用,假设3得到部分证实。

| 表 7 日常关怀和家庭结构在青少年抑郁代际传递中的调节效应分析结果(N=1 941) |

本研究发现,在控制全部家庭因素后,父母抑郁水平仍显著影响青少年抑郁水平,表明在我国非临床青少年样本中,抑郁同样存在代际传递性,与现有发达国家和发展中国家的研究证据一致。[36-37]同时,家庭因素使抑郁代际传递系数降低了23.61%,父母抑郁可能通过家庭环境间接影响青少年抑郁水平,这说明亲代和子代的共同生活环境在抑郁代际传递中具有重要作用。[38]例如,母子关系在抑郁代际传递中起中介作用,母亲抑郁可通过增加母子冲突强度、降低母子亲合水平,进而导致青少年抑郁。[39]

4.2 家庭内部环境中亲子系统对青少年抑郁水平的贡献度最大Shapley值分解的结果显示,父母抑郁水平并非影响青少年抑郁水平的最重要因素,亲子系统中的日常关怀、亲子冲突和亲子交流对青少年抑郁水平的贡献度最高(占全部因素贡献度的45.78%),与Andersen基于丹麦家庭数据的分析结果相似。[40]这说明在非临床样本中,青少年抑郁水平更多受到家庭内部环境中亲子系统的影响,父母对子女的理解和关怀、积极交流与互动能够增加青少年的积极情感,降低其抑郁水平。[41]事实上,这一发现也验证了LIFES框架中的基本假设:家庭内部环境中的近端因素(如亲子互动)直接影响儿童青少年的健康,而远端因素(如父母特征、家庭功能)多通过近端因素发挥作用。此外,家庭系统中仅父亲在家、有2个及以上兄弟姐妹、从不进行家庭聚餐(未能形成家庭日常规范)的青少年抑郁水平更高,提示开展青少年心理健康促进时应重点关注具有这些特征的家庭。

4.3 父母抑郁水平通过日常关怀的中介作用影响青少年抑郁水平本研究结果证实了父母对青少年的行踪关注在抑郁代际传递中的中介作用,父母抑郁通过减少对青少年的行踪关注,进而影响青少年抑郁水平。由于本研究对行踪关注的测量是以青少年自身感受为依据,故而该变量可在一定程度上反映青少年主观感受到的父母关怀。关于亲子关系的研究表明,抑郁父母更可能采取拒绝或退缩的方式与子女相处,较少参与养育实践,容易形成疏离或低支持的亲子关系,导致青少年感知到较低的父母关怀而产生抑郁情绪,这可能是父母抑郁通过行踪关注影响青少年抑郁水平的原因。[42]同时,该中介机制提示帮助家庭建立良好亲子关系,增进父母与青少年的情感联结,是抑制抑郁代际传递的重要健康促进策略。

4.4 日常关怀和家庭结构可调节父母抑郁水平对青少年抑郁水平的影响积极、正向的养育环境是健康家庭的重要特征。本研究结果显示,父母对青少年的学习和生活关怀能够缓冲、弱化父母抑郁对青少年抑郁水平的影响,说明父母对青少年学业和生活的积极参与是抑郁代际传递中的保护因素。Wang等的研究表明,抑郁父母的养育方式同样存在异质性,冷漠、低参与的育儿方式将增强父母抑郁和青少年抑郁间的关联,与本研究结果类似。[43]此外,与单亲家庭相比,双亲完整的家庭抑郁代际传递效应更低,可能原因在于:双亲家庭中存在抑郁症状更少(心理更健康)的父/母,青少年能够学习更积极的认知、情感和行为,并且可在一定程度上改善消极、低支持的育儿环境。[44]

4.5 本研究的局限性首先,本文使用的是截面数据,并不足以论证因果关系,未来研究可基于纵向追踪数据,寻找合适的工具变量解决内生性问题,剥离出抑郁代际传递的因果效应,并与国外发达国家、发展中国家的研究结果进行对比分析;其次,由于CFPS中同时测量了父母双方抑郁水平的样本相对较少,故本文并未充分探究父母双方抑郁水平对青少年抑郁影响的差异性,这在后续研究中需进一步完善;最后,本文仅基于家庭健康促进视角探究青少年抑郁的代际传递过程,对青少年抑郁代际传递机制的把握可能并不充分,未来研究可从不同视角和理论出发,进一步挖掘抑郁代际传递机制,为儿童青少年心理健康促进提供政策干预的靶点。

5 建议家庭是全人群全生命周期健康促进的有效切入点,青少年心理健康促进应以家庭为基本单位:一方面,重视父母抑郁对青少年抑郁的影响,将青少年及其父母共同参与的理念融入心理健康干预设计,抑制父母抑郁情绪向青少年传递,推动青少年抑郁症的防治关口前移;另一方面,针对影响青少年抑郁的家庭因素精准施策,基于不同家庭子系统(个人系统、亲子系统、家庭系统)开展家庭心理健康促进,提升家庭对抑郁症状的识别和应对能力。

5.1 以家庭心理健康建设为基础,阻遏青少年抑郁的代际传递家庭是与学校、社区、专业机构连接的纽带,在青少年心理健康促进中具有关键性作用,应将家庭心理健康建设作为推进落实青少年抑郁症防治的抓手。具体而言:通过多样化途径向父母宣传抑郁防治知识,强化源头防控;重视青少年健康行为与抑郁症状的关联,对生活方式不健康(如吸烟喝酒、睡眠不佳、身体活动不足)的青少年予以针对性干预;帮助家庭构建温暖、积极的育儿环境;制定特殊家庭(如父母低关怀/参与、单亲家庭)的心理健康促进策略,减轻、阻遏抑郁的代际传递。

5.2 推进青少年心理健康促进与家庭教育形成政策合力,构筑有利于青少年健康发展的家庭政策体系鉴于家庭中亲子系统是影响青少年抑郁水平的最重要因素,有必要整合资源,协同推进《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》与《中华人民共和国家庭教育促进法》形成政策合力,鼓励青少年父母践行“亲自养育、共同参与、相互促进”的育儿理念,帮助每一个家庭营造温暖、关怀、安全、包容、接纳的健康家庭氛围,联动多主体、多领域构筑有利于青少年健康发展的家庭政策体系,促进家庭教育和青少年心理健康工作高质量发展,助力健康中国行动进一步落实。

| [1] |

傅小兰, 张侃, 陈雪峰. 中国国民心理健康发展报告(2019~2020)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2021.

|

| [2] |

Shorey S, Ng E D, Wong C H J. Global prevalence of depression and elevated depressive symptoms among adolescents: A systematic review and meta-analysis[J]. British Journal of Clinical Psychology, 2021, 61(2): 287-305. |

| [3] |

Ghobadzadeh M, McMorris B J, Sieving R E, et al. Relationships between adolescent stress, depressive symptoms, and sexual risk behavior in young adulthood: A structural equation modeling analysis[J]. Journal of Pediatric Health Care, 2019, 33(4): 394-403. DOI:10.1016/j.pedhc.2018.11.006 |

| [4] |

Smith Z R, Zald D H, Lahey B B. Sluggish cognitive tempo and depressive symptoms in children and adolescents predict adulthood psychopathology[J]. Journal of Abnormal Child Psychology, 2020, 48(12): 1591-1601. DOI:10.1007/s10802-020-00692-x |

| [5] |

国家卫生健康委等12部门. 健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019-2022年)[EB/OL]. (2019-12-18)[2022-05-20]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/27/content_5464437.htm

|

| [6] |

国务院. 中国儿童发展纲要(2021-2030年)[EB/OL]. (2021-09-08)[2022-05-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/27/content_5639412.htm

|

| [7] |

Hammen C, Hazel N A, Brennan P A, et al. Intergenerational transmission and continuity of stress and depression: Depressed women and their offspring in 20 years of follow-up[J]. Psychological Medicine, 2012, 42(5): 931-942. DOI:10.1017/S0033291711001978 |

| [8] |

Weissman M M. Intergenerational study of depression: A convergence of findings and opportunities[J]. Psychological Medicine, 2020, 50(1): 170-172. DOI:10.1017/S0033291719002939 |

| [9] |

Goodman S H. Intergenerational transmission of depression[J]. Annual Review of Clinical Psychology, 2020(16): 213-238. |

| [10] |

Goodman S H, Gotlib I H. Risk for psychopathology in the children of depressed mothers: A developmental model for understanding mechanisms of transmission[J]. Psychological Review, 1999, 106(3): 458-490. DOI:10.1037/0033-295X.106.3.458 |

| [11] |

Chang L Y, Fu M. Disentangling the effects of intergenerational transmission of depression from adolescence to adulthood: The protective role of self-esteem[J]. European Child & Adolescent Psychiatry, 2020, 29(5): 679-689. |

| [12] |

Mason W A, Chmelka M B, Trudeau L, et al. Gender moderation of the intergenerational transmission and stability of depressive symptoms from early adolescence to early adulthood[J]. Journal of Youth and Adolescence, 2017, 46(1): 248-260. DOI:10.1007/s10964-016-0480-8 |

| [13] |

Goodman S H, Simon H F M, Shamblaw A L, et al. Parenting as a mediator of associations between depression in mothers and children's functioning: A systematic review and meta-analysis[J]. Clinical Child and Family Psychology Review, 2020, 23(4): 427-460. DOI:10.1007/s10567-020-00322-4 |

| [14] |

Livings M S. The gendered relationship between maternal depression and adolescent internalizing symptoms[J]. Social Science & Medicine, 2021, 291: 114464. |

| [15] |

Eyal K, Burns J. The parent trap: Cash transfers and the intergenerational transmission of depressive symptoms in South Africa[J]. World Development, 2019, 117: 211-229. DOI:10.1016/j.worlddev.2019.01.014 |

| [16] |

谈甜, 和红. 家庭健康循环视角下的健康代际传递研究: 基于CHNS 2015的实证分析[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(1): 50-58. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.01.008 |

| [17] |

谢东虹, 朱志胜. 健康的代际传递[J]. 青年研究, 2020(6): 1-12. |

| [18] |

Christensen P. The health-promoting family: A conceptual framework for future research[J]. Social Science & Medicine, 2004, 59(2): 377-387. |

| [19] |

Michaelson V, Pilato K A, Davison C M. Family as a health promotion setting: A scoping review of conceptual models of the health-promoting family[J]. PloS ONE, 2021, 16(4): e0249707. DOI:10.1371/journal.pone.0249707 |

| [20] |

Niermann C Y N, Gerards S M P L, Kremers S P J. Conceptualizing family influences on children's energy balance-related behaviors: Levels of Interacting Family Environmental Subsystems(The LIFES Framework)[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(12): 2714. DOI:10.3390/ijerph15122714 |

| [21] |

Wäsche H, Niermann C, Bezold J, et al. Family health climate: A qualitative exploration of everyday family life and health[J]. BMC public health, 2021, 21(1): 1-13. DOI:10.1186/s12889-020-10013-y |

| [22] |

Geurts S M, Koning I M, Vossen H G M, et al. Rules, role models or overall climate at home? Relative associations of different family aspects with adolescents' problematic social media use[J]. Comprehensive Psychiatry, 2022, 116: 152318. DOI:10.1016/j.comppsych.2022.152318 |

| [23] |

杜本峰, 周丽金, 王翾, 等. 困境家庭环境与儿童健康机会不平等研究: 来自全国7省调查分析[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(2): 64-71. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.02.010 |

| [24] |

Xie Y, Hu J. An introduction to the China family panel studies(CFPS)[J]. Chinese Sociological Review, 2014, 47(1): 3-29. |

| [25] |

Van de Velde S, Bracke P, Levecque K, et al. Gender differences in depression in 25 European countries after eliminating measurement bias in the CES-D 8[J]. Social Science Research, 2010, 39(3): 396-404. DOI:10.1016/j.ssresearch.2010.01.002 |

| [26] |

刘保中, 张月云, 李建新. 家庭社会经济地位与青少年教育期望: 父母参与的中介作用[J]. 北京大学教育评论, 2015, 13(3): 158-176. DOI:10.3969/j.issn.1671-9468.2015.03.011 |

| [27] |

张春泥. 当代中国青年父母离婚对子女发展的影响: 基于CFPS 2010-2014的经验研究[J]. 中国青年研究, 2017(1): 4-16. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2017.01.001 |

| [28] |

吴菲. 如何用锚点情境法降低自评健康的回答偏误?: 一项基于CFPS2012数据的实证分析[J]. 人口与发展, 2019, 25(2): 117-128. |

| [29] |

Hooper L M, Burnham J J, Richey R, et al. The Fit Families pilot study: Preliminary findings on how parental health and other family system factors relate to and predict adolescent obesity and depressive symptoms[J]. Journal of Family Therapy, 2014, 36(3): 308-336. DOI:10.1111/j.1467-6427.2012.00616.x |

| [30] |

Onis M, Onyango A W, Borghi E, et al. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents[J]. Bulletin of the World health Organization, 2007, 85: 660-667. DOI:10.2471/BLT.07.043497 |

| [31] |

Hirshkowitz M, Whiton K, Albert S M, et al. National Sleep Foundation's updated sleep duration recommendations[J]. Sleep Health, 2015, 1(4): 233-243. DOI:10.1016/j.sleh.2015.10.004 |

| [32] |

中国儿童青少年身体活动指南制作工作组. 中国儿童青少年身体活动指南[J]. 中国循证儿科杂志, 2017, 12(6): 401-409. DOI:10.3969/j.issn.1673-5501.2017.06.001 |

| [33] |

Cutler D M, Lleras-Muney A. Understanding differences in health behaviors by education[J]. Journal of Health Economics, 2010, 29(1): 1-28. DOI:10.1016/j.jhealeco.2009.10.003 |

| [34] |

Shorrocks A F. Decomposition procedures for distributional analysis: A unified framework based on the Shapley value[J]. Journal of Economic Inequality, 2013, 11(1): 99-126. DOI:10.1007/s10888-011-9214-z |

| [35] |

温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37(2): 268-274. |

| [36] |

Vera-Toscano E, Brown H. The intergenerational transmission of mental and physical health in Australia: Evidence using data from the household income and labor dynamics of Australia survey[J]. Frontiers in Public Health, 2021(9): 763589. |

| [37] |

Gugushvili A, Präg P. Intergenerational social mobility and health in Russia: Mind over matter?[J]. Advances in Life Course Research, 2021, 47: 100390. DOI:10.1016/j.alcr.2020.100390 |

| [38] |

Hammen C. Risk factors for depression: An autobiographical review[J]. Annual review of clinical psychology, 2018(14): 1-28. |

| [39] |

杨逸群, 陈亮, 纪林芹, 等. 母亲抑郁对青少年抑郁的影响: 亲子关系的中介作用与青少年消极情绪性的调节作用[J]. 心理发展与教育, 2017, 33(3): 368-377. |

| [40] |

Andersen C. Intergenerational health mobility: Evidence from Danish registers[J]. Health Economics, 2021, 30(12): 3186-3202. DOI:10.1002/hec.4433 |

| [41] |

Novak D, Popovic S, Emeljanovas A, et al. Are family, neighbourhood and school social capital associated with psychological distress among Lithuanian high-school students? A cross-sectional study[J]. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism, 2016, 23: 75-89. |

| [42] |

Dix T, Meunier L N. Depressive symptoms and parenting competence: An analysis of 13 regulatory processes[J]. Developmental Review, 2009, 29(1): 45-68. DOI:10.1016/j.dr.2008.11.002 |

| [43] |

Wang Y, Shi H, Wang Y, et al. The association of different parenting styles among depressed parents and their offspring's depression and anxiety: A cross-sectional study[J]. BMC Psychiatry, 2021, 21(1): 1-10. DOI:10.1186/s12888-020-02964-8 |

| [44] |

Schleider J L, Chorpita B F, Weisz J R. Relation between parent psychiatric symptoms and youth problems: Moderation through family structure and youth gender[J]. Journal of Abnormal Child Psychology, 2014, 42(2): 195-204. DOI:10.1007/s10802-013-9780-6 |

(编辑 薛云)