抗击艾滋病、结核病和疟疾的全球基金(The Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria,以下简称全球基金)成立于2002年。作为一个国际融资机构,全球基金旨在通过新型公私合作伙伴关系,不断吸引、管理和分配额外的资源,以此来终结艾滋病、结核病和疟疾的流行。目前,全球基金已经成为了全球卫生领域最重要的多边援助机构之一,在艾滋病、结核病和疟疾的防治工作中,发挥了举足轻重的作用。

全球基金的一大重要特点是注重合作伙伴关系,其在筹集资金、制定投资计划、项目审查、批准、实施和监督的全过程中都需要依靠众多的公私合作伙伴。美国、法国、英国、德国以及日本等国家作为全球基金的主要捐赠国,与全球基金在筹资与治理等方面展开了广泛而深入的合作,且随着全球基金影响力的日益上升,这些国家对全球基金的重视程度也在不断提高。中国与全球基金同样有着长期的合作。以2014年为界,中国从全球基金的受援国转型至捐赠国,并与全球基金构建了多维度战略合作伙伴的关系。但相比于其他主要捐赠国家,中国对全球基金的认识和参与仍然不足,这集中反映了中国参与全球多边治理的困境。中国要如何更好地与全球基金开展合作,在全球卫生领域发挥更积极的作用仍有待进一步探索。

为此,本文旨在通过系统梳理全球基金与美国等主要捐赠国的合作,为中国与全球基金的进一步合作提出政策建议。

1 全球基金的组织结构与功能20世纪末期,随着艾滋病等传染病的全球大流行和公私合作伙伴关系在全球卫生领域的兴起,国际社会希望可以通过有效的公私合作伙伴关系来应对以艾滋病为首的全球卫生问题。2000年7月,在日本冲绳举行的八国集团会议中,防治传染病作为一项全球性问题被提上了议程,各方对于成立一项用以防控传染病的基金也有了初步的意向。2001年4月的非盟峰会上,时任联合国秘书长科菲·阿塔·安南(Kofi Atta Annan)首次提出了“全球基金”这一名称,并明确提议建立这样一个聚焦于艾滋病与其他传染病的基金会。在同年7月意大利热那亚的八国集团会议上,全球基金的构想最终得到了各国的正式“背书”:该基金将成为一个公私合作伙伴关系的国际实体①,不隶属于联合国系统,也不受某组国家的束缚,其宗旨为募集、管理和分配用于艾滋病、结核病、疟疾防治的、除其他形式的发展援助之外的额外补充资金。[1]最终,全球基金被命名为“抗击艾滋病、结核病和疟疾的全球基金”,秘书处设立在瑞士日内瓦。2002年1月,全球基金在其第一次理事会上正式宣布成立。

① 与许多其他公私合作伙伴关系不同,全球基金作为国际组织的法律地位已受到多国(如瑞士、美国等)承认。

全球基金的本质是一个融资机构,而非执行机构。因此,全球基金在受援国不设立办事处。自成立以来,全球基金的治理和运作一直基于四项核心原则:合作伙伴关系、国家所有权、基于绩效的供资和透明原则。这些原则主要体现在:全球基金由需求主导,由各受援国自行提交资助申请和提案。各合作伙伴必须共同努力,参与决策,以共同推进项目的实施。对于各国持续的供资将取决于项目绩效评价的结果。在整个工作过程中,全球基金始终坚持高度透明的原则。[2]

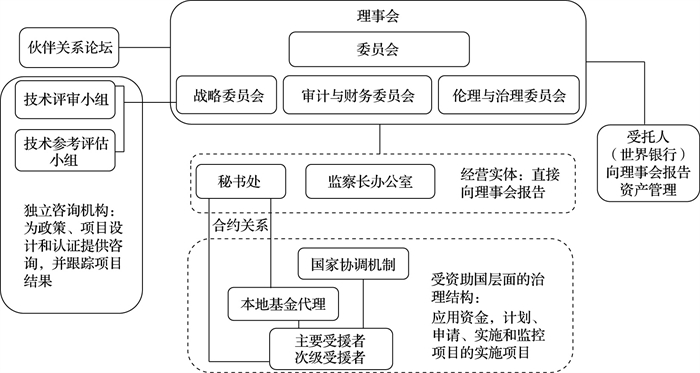

1.1 全球基金的治理结构全球基金的治理结构则可分为全球基金总部与受援国两个层面(图 1)。

|

图 1 全球基金的治理结构 |

在全球基金层面,理事会、秘书处和监察长办公室分别负责决策、执行与监督。其中,理事会是全球基金的最高决策机构。理事会下设了战略委员会、审计与财务委员会和伦理与治理委员会,来协助理事会的工作并为特定领域提供专业知识。全球基金理事会共由28个席位组成,其中有20个具有投票权的席位(包括10位捐赠方代表与10位受援方代表)与8个没有投票权的席位。具有投票权席位的20位代表在理事会决策中拥有同等投票权。对于任何需要通过投票的提案,理事会章程要求捐赠方与受援方都获得2/3以上的多数票,即在捐赠方与受援方中都至少获得10票中的7票。[3]无投票权的成员包括全球基金的执行主任、理事会主席和副主席以及全球基金合作伙伴、世界卫生组织、联合国艾滋病规划署、世界银行和来自其他捐赠国的代表各1名。这些成员虽然没有投票权,但也会参与提案的修改和讨论。理事会主席、副主席和执行主任主要负责主持全球基金的会议与工作,其余的代表则作为全球基金的技术合作伙伴,为全球基金提供技术支持,并且靠自身影响力调动更多的资源,提高全球基金的影响力。秘书处设立在瑞士的日内瓦,主要负责管理全球基金的日常运作,来支持和协助理事会的工作。在执行主任的领导下,秘书处管理赠款,执行理事会政策,调动资源,提供战略、政策、财务、法律和行政的支持,并监督和评价项目效果。监察长办公室是全球基金的独立机构,通过其审计和财务委员会直接向理事会报告,向理事会提供对基金活动的审计和调查,降低资金的风险,并报告潜在的资金滥用行为。

而在受援国层面,则有国家协调委员会,主要受援者与本地基金代理分别负责项目的申请、执行与审计。其中,国家协调委员会是受援国层面的核心决策机构,主要负责项目的决策与申请,监督项目的实施,以及决定资金的分配与使用。该委员会由政府、非政府组织、私立部门、受三种疾病影响的群体等各利益相关方代表共同组成。此外,全球基金还设有技术评审小组与技术参考评估小组,用以独立评估全球基金的项目以及全球基金本身的运行情况,并提出咨询意见。[4]世界银行作为全球基金的受托人,负责管理全球基金的资产。

1.2 全球基金的筹资与分配全球基金最主要的工作内容是资金的筹集与分配。

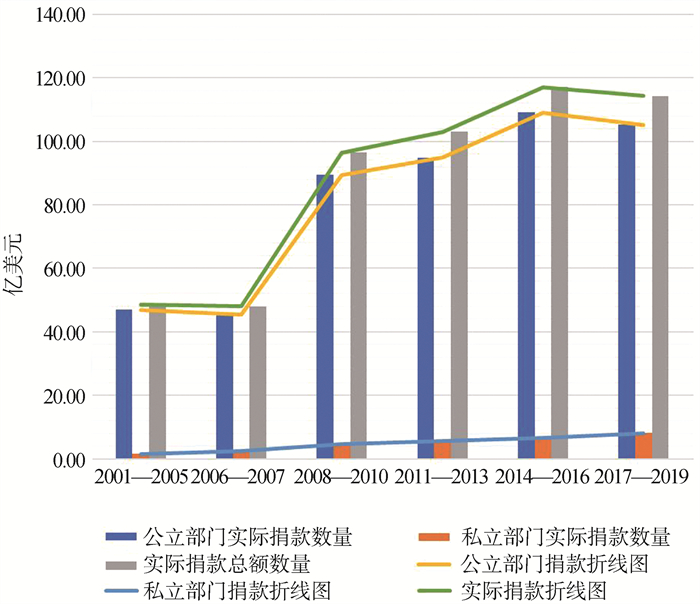

在资金筹集方面,全球基金以三年为一个融资周期,筹集来自公立部门和私立部门的捐款。迄今为止,全球基金一共筹集了超过620亿美元的资金(图 2)。在所有的捐赠资金中,约92%的资金来自捐赠国政府,8%来自私立部门、私人基金会等。其中最大的捐赠国政府为美国政府,最大的私立部门和基金会为比尔及梅琳达·盖茨基金会。而在最近的2020—2022周期中,为应对COVID-19大流行,截至目前,各方的承诺捐款金额已较前一周期增加了约50%。

|

图 2 公立部门、私立部门向全球基金实际捐款的数量 |

在资金分配与执行方面,全球基金同样以三年为一个援助周期,参考各受援国的国家疾病负担和其对疾病防治项目的支付能力,综合考虑包括“人权”、成本效果等各项因素,同时基于各国所提出的需求,为符合资助条件的国家拨付援助资金。[5]迄今为止,全球基金已经支付了超过537亿美元。其中大部分(超过70%)的资金分配给了撒哈拉以南的非洲地区。

全球基金主要的资金支持方式为国家资助和催化性的多国资助(两种方式的本质均为赠款援助)。每一种资助方式都有其特定的资助流程。国家资助将资金拨付给指定国家。符合申请资格的国家必须成立国家协调委员会,由国家协调委员会结合该国的战略计划,来制定并提交资助提案。提案提交后,技术审查小组将对提案进行评估,提出修改建议。然后国家协调委员会、全球基金和主要受援者一起将各国的资助请求转化或分解为一个或若干个基金项目。这些项目在经过审计和财务委员会中的赠款审批委员会审查后,将被送往全球基金理事会进行审批。项目通过理事会批准后即可进行支付。多国资助则按照相似的流程,以多国间的共同关键优先事项为重点,进行资金的支付。[6]除了单纯的赠款与物资援助外,为了获得更多的融资,吸引更多参与者,全球基金还实行了债务转换成健康投资机制(Debt2Health),负担得起的疟疾药品机制Affordable Medicines Facility-malaria(AMFm),COVID-19响应机制(COVID-19 Response Mechanism)等创新的融资模式。这些创新的融资模式为全球基金的融资增添了新的活力。

Debt2Health是全球基金于2007年开展的一种“债务转换”的资助模式。在该模式中,全球基金邀请双边和多边债权人根据协议取消一部分债务,条件是债务国向全球基金项目中投入相应比例的资金,以支持债务国国内的卫生工作。债务国所投入的金额可能低于自身债务,具体的金额由双方或多方协商决定。该资助模式旨在将债务国所背负的债务转变为该国卫生领域发展的契机。

AMFm是全球基金于2009年理事会会议上批准的项目,旨在降低以青蒿素为基础的联合用药(Artemisinin based combination therapy, ACT)的支付负担,从而增加人群获得ACT治疗的机会。AMFm主要有以下两种具体机制:(1)通过补贴降低ACT药物的价格,提高ACT药物的可支付性与可获得性。(2)通过采取社会营销、对医疗卫生服务提供者进行培训监督等举措,提高ACT的使用与其在抗疟药物中的市场份额。[7]

COVID-19响应机制是全球基金为面对新冠疫情而新成立的一项融资机制,用以支持各国应对COVID-19,以及减轻其对三种疾病防治进展的影响。考虑到COVID-19大流行的破坏性,预计该机制会一直被保留到疫情被彻底控制为止。

1.3 全球基金的成就、挑战与未来战略在捐赠国政府和私立部门的支持下,全球基金的筹资金额不断提高,在全球卫生中的影响力日益上升。据测算,从2002—2020年,在全球基金援助的国家中,死于艾滋病、结核病和疟疾的人数减少了46%。[8]目前,全球基金每年筹集和分配超过40亿美元,以支持100多个国家的卫生项目。仅2020年,全球基金就提供了全球25%对于艾滋病的国际援助,77%对于结核病的国际援助,以及56%对于疟疾的国际援助。除了对三种疾病的投入之外,全球基金在COVID-19的诊断和治疗方面也提供了大量的资金,为各国相关卫生系统的建设做出了重要贡献。

但自从2020年COVID-19大流行以来,全球基金的工作进展受到了巨大的挑战,三大传染病的防治成果均出现了不同程度的下降。2019—2020年间,接受艾滋病预防服务的人数下降了11%,接受艾滋病检测服务的人数下降了22%,结核病检测和治疗人数下降了18%,耐药结核和广泛耐药结核的下降更为严重,分别为19%和37%。结核病治疗期间接受抗逆转录病毒药物治疗的艾滋病毒阳性结核病患者人数下降了16%。在同时期,疟疾疑似病例的检测和治疗数量略有下降,分别下降了4.3%和0.5%。[9]除此之外,卫生系统方面的建设依赖高度成熟的数据收集与分析,这在许多发展中国家很难实现,其成果便很难量化,也很难在短期内表现。

为了应对以上挑战,2021年11月,全球基金理事会批准了2023—2028的全球基金战略。该战略强调以人民与社区为中心,在追求终结艾滋病、结核病和疟疾流行的同时,加强卫生系统,提升卫生公平性,增强对大流行的准备和响应能力。其中加强卫生系统,提升卫生公平性在全球基金近两个周期内的战略地位不断提升(图 3)。全球基金的资金投入与绩效评价可能会扭曲部分国家的卫生政策。[10]同时,撒哈拉以南的一些非洲国家卫生系统十分脆弱,高度依赖卫生发展援助,这意味着援助所带来的公共卫生改善有可能是难以持久的——一旦停止资助,当地的卫生系统将无法应对疾病的再度流行,更无法应对突发传染病的暴发。因此,与成立伊始相比,全球基金的关注点已经从单纯的纵向干预(聚焦于特定疾病)转为以纵向为主,纵横交错(聚焦于特定疾病的基础上兼顾卫生系统加强)的干预。

|

图 3 全球基金2023—2028战略框架 |

美国作为全球基金的发起国之一和最大的捐赠国,在全球基金的治理和监督中起到了重要的作用。

自从全球基金成立以来,美国在提供资金捐赠方面一直处于绝对领先地位。从2001年至今,美国国会对全球基金的拨款金额不断增加,总额已经超过198亿美元,占全部捐款总额的37%。其中,除了防治艾滋病、结核病和疟疾这三种疾病的资金外,还包括应对COVID-19的35亿美元应急资金。[10]

尽管美国每年为全球基金提供大量的资金,但其拨款授权受到了美国国会的许多限制。如2004—2023财年,美国对全球基金的捐赠总额不得超过全球基金所获捐款总额的33%(不含来自国际复兴开发银行和国际货币基金组织的资金)等。此外,在2010—2023财年期间,美国每年会暂时扣留20%的赠款,直到全球基金向美国国会提供公开的赠款绩效数据、分配方式、评估报告等内容。[11]这些限制与条款对全球基金的透明度与问责制度有较高的要求,同时更利于美国把握捐赠资金的流向。

在治理方面,美国同样是全球基金治理参与最多的国家。在全球基金总部层面,美国在理事会中享有一个永久性的席位,在审计和财务委员会以及战略委员会中也有一席之地。技术评审小组中6个不同领域的84名专家中,有23名来自美国,这一比例远远超过其他国家(专家人数第二多的国家也仅有5名)。在受援国层面, 美国的代表参与了几乎所有总统防治艾滋病紧急救援计划(PEPFAR)重点国家的国家协调委员会,并经常参与制定提案。[8]美国的双边援助与全球基金的各受援国在抗逆转录病毒药物的采购等活动上,具有明确的合作伙伴关系。[12]以非洲国家吉布提为例。吉布提的国家协调委员会包括吉布提政府代表(卫生部)、私立部门的成员、双边和多边捐助者代表(包括联合国)、民间社会和三种疾病的患者。美国国际开发署目前在吉布提的艾滋病国际发展援助的国家协调机制中兼任双边和多边机构的代表。[13]美国国际开发署通过其艾滋病办公室与全球基金和联合国艾滋病规划署进行联络,促进各利益相关者之间的沟通,来协调支持PEPFAR计划,以确保实施协调统一的政策和计划。[14]此外,美国还会对全球基金的活动进行独立审查与评估,以杜绝全球基金的腐败现象,确保资金使用的透明度。

在最近十年中,全球基金是美国最主要的多边对外卫生援助渠道。2010—2020年,美国对全球基金的拨款在美国所有卫生发展援助(包括官方卫生发展援助和非官方卫生援助)中占11%左右,并不断增长(美国所有卫生发展援助的拨款中,多边投入占19%)。这体现了全球基金在美国全球卫生战略中的重要地位。美国对全球基金的投资是PEPFAR和总统疟疾倡议的“多边组成部分”,亦是对美国在全球卫生领域双边援助的有力补充。美国对全球基金的投入不仅扩大了美国在全球卫生领域进行援助的地理范围,有助于可持续地帮助受援国应对这三种疾病,还可充分利用其他捐助者提供的资金,以进行持续的投资。

2.2 欧洲主要捐赠国与全球基金的合作法国、英国和德国等欧洲国家和全球基金的关系同样长久而深远。

除美国以外,欧洲各国也是全球基金的重要资金来源。全球基金一方面获得了欧洲各国的资助,另一方面获得了欧盟委员会的资助。自2002年全球基金成立以来,欧盟委员会和欧盟成员国为全球基金提供的资金占全球的一半左右。其中最主要的捐赠方为法国、英国、德国和欧盟,总捐赠金额分别达到69.2亿美元、60.1亿美元、48.5亿美元、31.2亿美元。在全球基金捐款金额中排在第2、第3、第4和第7位。

除了单纯的资金捐赠外,欧洲各国还在不断寻求其他的资金捐赠方式:德国是Debt2health模式最大的资助国家,签署的债务转换金额达1.26亿美元;英国为AMFm项目提供了2.73亿美元的资金,为疟疾的防治做出了重要的贡献。

欧洲各国同样广泛参与了在全球基金的治理和监督。在全球基金总部层面,欧洲国家在理事会中占有许多重要的席位。其中捐款较多的国家如英国、法国和德国,分别享有单独的理事会席位;欧盟委员会同意大利、比利时、葡萄牙和西班牙共同享有一个理事会席位;除此之外,欧洲组织Point Seven(由瑞典、挪威、荷兰、爱尔兰、卢森堡、丹麦组成)也享有一个理事会的席位。这些理事会的成员作为拥有投票权的捐赠方代表,在全球基金中参与治理监督、战略制定、业绩评估和风险管理,不断推动全球基金的发展。[15]

除此之外,在全球基金的委员会中也有很多来自欧洲国家和组织的成员。其中,欧盟委员会目前作为成员参与到全球基金的财务和审计委员会中,监督全球基金资源的财务管理。这使得欧盟在与财务和政策相关的决策中具有一定的发言权,可以指导运营政策的制定,就资金流向和运营费用的预算提出建议。[16]通常情况下,欧洲各国作为一个整体,一起在全球基金的治理和发展中发挥作用。全球基金的各欧洲捐赠国每年会就全球基金的信息进行共享,对相关工作进行协调,共同商讨在全球基金中的发展战略。同时,全球基金理事会会议举行前的1~2周,欧洲各捐赠国之间还会举行一次非正式会议。故欧洲各国与全球基金的优先合作领域基本相同,也会作为一个整体共同发声,推动全球基金的战略调整。[17]如推动了全球基金卫生系统建设的战略形成,改进了全球基金的撤资方式等。

在受援国层面,欧洲国家还参与了许多国家和地方的国家协调委员会,共同参与国家提案的制定和提交,监督批准拨款的实施,提交持续的供资请求,授权重新规划的决定。但相比于美国和在全球基金总部理事会的参与程度,欧洲国家在地方一级的参与则显得比较有限。国家协调委员会的具体设置在每个国家都有所不同,但是在大多数国家,只有一个或两个双边捐助者在国家协调委员会平台内有代表位置。而这其中的一个通常被美国所占据。2017年的调查数据显示美国参与了71个国家的国家协调委员会(在2017—2019周期中,有获得全球基金资助资格的国家为146个[18]),而欧洲各国及欧盟作为一个整体,一共存在于71个国家和地区的国家协调委员会中。其中只有法国最为活跃,参与了30个国家的国家协调委员会,大多数是其曾经殖民地所在的西非地区国家。英国和德国仅参与了8个和6个国家的国家协调委员会,除此之外他们还作为欧盟的成员国(英国脱欧之前),共同参与16个国家的国家协调委员会。

对于欧洲各国来说,全球基金亦是其提供多边卫生发展援助的主要渠道。2018年健康指标和评估研究所(IHME)的统计数据显示,全球基金在法国的多边卫生发展援助中所占比例高达53.3%,在德国的多边卫生发展援助中占比达38.2%,在英国、意大利、西班牙、瑞典、爱尔兰等国家多边卫生发展援助中占比也都超过了20%(包括官方卫生援助和非官方卫生援助在内的广义的多边卫生发展援助数据)。[16]此外,法国和英国不仅是欧洲向全球基金捐款最多的国家,其捐赠金额所占国民总收入的比例也比较高,在Aidspan的报告中显示,2011—2013年周期中,法国和英国对全球基金捐款金额占国民总收入的百分比为0.0172%和0.0144%,德国为0.0073%,美国为0.0088%[19],这也展现了英法等国对于支持全球基金的积极态度。

2.3 日本与全球基金的合作日本是全球基金的第五大公共捐赠者,总捐赠金额达到41.2亿美元。2008年以来,日本对全球基金的捐款有了大幅度的提高,且保持较高水平的投入。值得关注的是,在日本政府与非政府行为体的全部卫生发展援助中,对全球基金的捐款占比不断增长,从2007年开始,全球基金就是日本进行对外卫生援助最主要的渠道。[20]

日本在全球基金的监督与管理中也做出了突出的贡献。日本在全球基金的理事会及其委员会中有成员代表,在全球基金的资金监督和财务管理方面发挥了重要作用。除此之外,在一些亚洲和非洲国家的项目中,日本政府和日本国际协力机构(JICA)的地方代表团也往往作为国家协调委员会的一部分,参与制定该国的全球基金项目资助提案。[21]同时,日本住友化学、武田制药等私立部门也与全球基金开展了积极的合作。

3 中国与全球基金的合作及政策建议 3.1 中国与全球基金的合作从全球基金成立以来,中国与全球基金建构了一种多维度的战略伙伴关系:2014年之前,中国既是捐赠国又是受援国,但主要以受援国的身份展开合作,并获得了全球基金共8.02亿美元的拨款[22],以预防和控制中国的艾滋病、结核病和疟疾;2014年之后,中国从全球基金项目“毕业”,并以捐赠国的身份持续为全球基金提供捐赠并开展其他形式的合作。迄今为止,中国为全球基金提供了7 500万美元的捐款,并提供了许多抗击疟疾的经验和技术支持。

中国虽然与全球基金开展了长达20年的合作,但对于全球基金的治理参与较为有限。全球基金作为当今全球卫生领域最为重要的多边组织之一,一直以来高度重视与中国的合作,这不仅包括与中国政府之间的合作,还包括与中国企业、科研院所等的合作。而中国作为世界第二大经济体,同时作为长期以来的多边主义践行者,在提供全球卫生公共产品的过程中,也有必要与全球基金展开更为密切的合作。基于前文对全球基金的介绍和主要国家与全球基金合作情况的分析,有以下经验值得中国借鉴。

3.2 主要捐赠国与全球基金的合作对于中国的启示主要捐赠国家向全球基金提供了大量的资金,并且积极参与了全球基金的治理。在全球基金层面,主要捐赠国培养与派遣了大量的全球卫生人才,通过参与理事会和委员会的工作,广泛参与到全球基金的战略制定、资金管理和监督工作之中。在受援国层面,主要捐赠国通过派驻代表参加受援国国家协调委员会等形式来发挥影响。一方面这些国家可以此直接参与受援国对于全球基金项目的申请、实施与监督,另一方面也可以协调各国家的双边卫生援助与全球基金的多边卫生援助,扩大各国卫生援助的范围与影响力。除此之外,主要捐赠国与全球基金的技术合作与私营部门合作,为全球基金提供了大量医药卫生产品,也为各私营部门和企业创造了企业利益。

中国可将与全球基金的合作纳入国际合作发展的布局,统筹协调双边与多边卫生合作。全球基金是主要捐赠国最重要的全球多边卫生援助途径之一,各国对全球基金的资助与其双边卫生援助相互补充协调,可进一步扩大卫生援助的范围与影响力。在未来,中国可将与全球基金等多边组织的合作纳入整体的国际发展合作布局,通过多种方式开展合作,将双边卫生合作与全球基金等多边组织的卫生合作相协调,以撬动更大的资源,最大化对外卫生合作的产出。对卫生系统的加强援助模式是未来中国创新卫生对外援助的方向,鉴于全球基金当前的战略转型,中国可以更好地借鉴全球基金以及其他国家的经验,探索与全球基金在该领域的合作。

应鼓励社会各界积极与全球基金等多边组织展开合作。全球基金十分注重与私立部门等构建合作伙伴关系。中国在相关产业的基础即是与全球基金开展合作的优势。近年来,全球基金每年从中国采购价值约2亿美元的医疗卫生产品。[23]而自COVID-19大流行以来,全球基金更是加大了对中国企业的采购,仅口罩一项,截至2021年8月,全球基金就已经从中国采购了超过2亿美元的口罩。中国可以继续鼓励医药企业积极与全球基金等多边组织展开合作,推动中国医药卫生产品走出国门。

中国应积极主动地参与全球基金的治理。中国曾经作为西太区受援国的代表在全球基金理事会占有一席之地。但目前,中国已经不再是全球基金的受援国,因而需要考虑在合适的时机,以新的身份参与到全球基金的治理中来,这种参与可以是在理事会层面,也可以是在受援国层面。例如,中国可借鉴主要捐赠国通过参与各受援国国家协调委员会,协调双边与多边的卫生援助项目,进而扩大中国的影响力。此外,由于全球基金的项目审批有赖于技术审查小组中专家的评估,中国也可以鼓励相关领域的专家,参与到全球基金技术审查小组等的评审工作中来。

中国可适当加大对于全球基金的捐款。目前,全球卫生领域的主要捐赠国,虽然为了应对COVID-19疫情,对于全球基金的投入在短期内有较大增长,但长期来看,如果经济复苏乏力,其持续投入可能存在一定不确定性。因而,中国可根据自己的社会经济发展水平,适当适时加大对于多边组织的捐赠。

全球基金是全球卫生治理中的一个重要的国际实体。全球基金通过其独特的治理结构和运营方式,为全球卫生的治理和发展筹集和分配了大量的资金,推动了艾滋病、结核病和疟疾等传染病流行的终结,并为COVID-19疫情的控制做出了重要的贡献。近年来,全球基金的成就不断提高,在全球卫生治理中的影响力也在不断扩大,主要捐赠国对它的重视不断加强。中国应当有选择性地借鉴其他国家的经验,在统筹协调好双边与多边卫生合作的同时,更积极主动地参与全球基金的合作与治理。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

佚名. 抗艾滋病、结核和疟疾全球基金[J]. 国外医学情报, 2002(7): 2-3. |

| [2] |

Zeidan F, Abboud J. Chapter 8 The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria: The Journey of a Public-Private Partnership [G]// Peter Quayle. The Role of International Administrative Law at International Organizations: AⅡB Yearbook of International Law 2020. 2020: 158-171.

|

| [3] |

Radelet S. Global Fund Delays Leader Choice: Here's Why[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.cgdev.org/blog/global-fund-delays-leader-choice-heres-why

|

| [4] |

The Global Fund. Framework Document of the Global Fund [EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.th-eglobalfund.org/media/6019/core_globalfund_framework_en.pdf

|

| [5] |

Fa N V Y, Glassman A, Silverman R L. How A New Funding Model Will Shift Allocations Fro-m The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis, And Malaria[J]. Health Affairs, 2014, 33(12): 2238-2246. |

| [6] |

The Global Fund. Funding Model[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.theglobalfund.org/en/fund-ing-model/applying/

|

| [7] |

Rivers B. Global fund board approves proposals for phase 1 of the Approves Proposals for Phase 1 of The "Afford Ablemedicines facility-malaria" (AMFM) Funding Stream [EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.aidspan.org/en/c/article/642

|

| [8] |

The Global Fund. Results Report 2021[R]. Geneva: The Global Fund, 2021.

|

| [9] |

Biesma R G, Brugha R, Harmer A, et al. The effects of global health initiatives on country health systems: a review of the evidence from HIV/AIDS control[J]. Health Policy and Planning, 2009. |

| [10] |

Friends of The Global Fight. Friends Applauds President Biden's Budget Request for the Global Fund[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.theglobalfight.org/friends-applauds-president-bidens-budget-request-for-the-global-fund/

|

| [11] |

Cornell Law School. Legal Information Institute. 22 U.S. Code § 7622 - Participation in the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.law.c-ornell.edu/uscode/tet/22/7622

|

| [12] |

Global Health Policy. The U.S. Government Engagement in Global Health: A Primer [EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.kff.org/global-health-policy/report/the-u-s-government-engagement-in-global-health-a-primer/

|

| [13] |

U.S. Agency for International Development. The Global Fund[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.usaid.gov/global-fund

|

| [14] |

U.S. Agency for International Development. Multilateral Partenerships[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/hiv-and-aids/technical-areas/international-cooperation-working-global-fund

|

| [15] |

The Global Fund. Board. Members[EB/OL]. [2022-06-06]. https://www.theglobalfund.org/en/b-oard/members/

|

| [16] |

Rollet V, Amaya A B. The European Union and transnational health policy networks: a cas-e study of interaction with the Global Fund[J]. Contemporary Politics, 2015, 21(3): 258-272. |

| [17] |

Steurs L, Orbie J, Delputte S, et al. EU Donors and health system strengthening: the love-hate relationship with the Global Fund[J]. Development Studies Research, 2018, 5(sup1): S1-S13. |

| [18] |

The Global Fund. Data Service[EB/OL]. [2022-06-06]. https://data-service.theglobalfund.org/fil-e_download/eligibility_dataset/CSV

|

| [19] |

Rivers B. Donors to the Global Fund: Who gives how much?[R]. Nairobi Kenya Aidspan Dec, 2012.

|

| [20] |

杜炎秋, 梁笛, 黄葭燕. 1990-2019年日本卫生发展援助的资金流向分析[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(4): 74-79. |

| [21] |

The Global Fund. Publications. Donor Reports. Japan and the Global Fund[R]. Geneva: The Global Fund, 2021.

|

| [22] |

The Global Fund. The Data Explorer[EB/OL]. [2022-06-06]. https://data.theglobalfund.org/

|

| [23] |

新浪财经. 专访抗艾滋病、结核和疟疾全球基金原司长许铭: 中国药企如何更好参与国际竞争?[EB/OL]. [2022-06-06]. https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-08-17/doc-ikqciyzm1970053.shtml

|

(编辑 薛云)