多学科团队合作(Multidisciplinary teamwork,MDT)是指以患者为中心、以多学科专业人员为依托,为患者提供一站式综合诊疗服务的新型医疗模式,具体通过病例讨论会的形式开展。[1]很多疾病特别是疑难杂症,依靠单一学科无法进行全面有效的诊治,只有通过多学科团队合作,从不同的角度系统分析疾病产生的原因,才能为患者提供最佳的、最有效的诊疗服务。多学科团队合作的重要性已得到国内外卫生领域的认可,诸多研究表明,通过多学科团队合作能够消解负性事件的风险[2]、保障患者安全[3]、提高患者满意度[4]以及医务人员的工作绩效和工作满意度[5]等。目前,国外学界已对多学科团队合作的影响因素进行积极探索,但大多以定性访谈为主,缺乏关于影响因素之间作用机制的实证研究,且鲜有研究对合作互动过程的现状进行定量测评与描述,而我国关于多学科团队合作的研究还停留在阐述其重要性方面,缺乏对团队合作行为及其影响因素的深入剖析和系统研究。因此,本研究旨在调查杭州市三级公立医院MDT成员团队合作行为现状,分析组织因素对团队合作行为的作用机制以及团队氛围在其间的中介作用,并探究团队领导力是否在组织因素和团队氛围之间起调节作用,为调动团队成员合作的主动性、促进团队高效运作提出有针对性的对策建议。

1 文献回顾及研究假设组织因素是指所有影响组织运行和组织绩效的因素或力量[6],对医院的多学科团队来说,凡是影响其团队合作运行和团队效能的因素皆可称之为组织因素。Ballangrud R[7]等人的研究表明,政策法规的引领和医院浓厚的合作文化会影响团队成员之间的信赖程度,进而影响团队成员合作互动的积极性。Rasmussen M B[8]的研究发现,社会支持会影响团队成员之间的信任和沟通开放程度,进而影响团队成员之间的合作过程与质量。基于此,本研究将影响多学科团队合作行为的组织因素归纳为制度建设、组织支持和合作文化三个维度并提出如下假设:

H1:积极的组织因素对多学科团队合作行为具有正向促进作用。

团队氛围作为一种能够反映团队成员对于团队属性整体认知的情境,对于维系团队内部关系的重要性不言而喻。Soukup T[9]通过文献综述总结了多学科团队合作有效性的策略,指出良好的团队氛围对于MDT的有效运作至关重要。也有研究表明,好的团队氛围能够有效促进团队内积极高效的沟通,反之,不好的团队氛围可能会引起内耗、倦怠等问题。[10] Mulvale G通过系统综述发现,宏观层面的政策法规、医院文化等因素会影响多学科团队成员之间的合作氛围,进而影响团队合作的有效性。[11]因此,团队氛围不仅仅是指工作环境,更是影响团队甚至组织发展的路径之一。基于此,本文提出以下研究假设:

H2:良好的团队氛围对多学科团队合作行为具有正向促进作用。

H3:团队氛围在组织因素和多学科团队合作行为之间起中介作用。

团队领导力是团队领导者在领导团队的活动中对被领导者产生的有利于团队目标实现的影响和作用的一种能力和力量的集合[12],对于多学科团队来说,团队领导力即团队长通过发挥自己的影响或魅力充分调动团队成员有效沟通以促进病例讨论会高效完成的一种能力集合。Tremblay D评估了肿瘤多学科团队合作的条件,指出专业人员的特征、团队特征、组织支持、资源投入、政策方针以及团队长的领导能力是团队有效运作的重要条件。[13] Körner M等的研究也指出,当团队领导对团队成员赋予足够的信任、鼓励和支持时,团队成员之间也会具有较强的凝聚力和向心力,团队的合作行为也能得到进一步的提升。[14]由此提出本研究的假设:

H4:团队领导力在组织因素和团队氛围之间起调节作用。

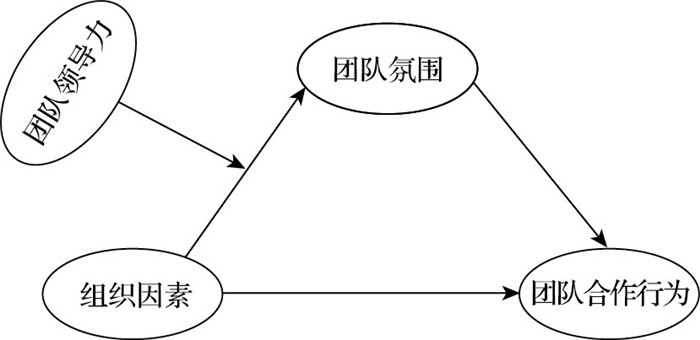

综上所述,本研究的模型如下图 1所示。

|

图 1 组织因素对团队合作行为的作用模型 |

采用目的抽样方法,于2022年1—3月从杭州市开展多学科团队协作诊疗模式的三级公立医院中选择参与MDT的医生、护士及医技人员为对象进行问卷调查。纳入标准:(1)多学科团队内的临床医生、护士和医技人员等;(2)调查时在院且参与多学科团队工作超过半年;(3)愿意参与本研究。排除标准:(1)外来交流学习的医务人员;(2)不在岗和拒绝参与者;(3)在MDT病例讨论会中仅旁听的医务人员;(4)参与MDT相关组织和管理工作的行政及后勤人员。

本研究采用纸质问卷一对一的调查方式,问卷现场填写、核对和回收。在正式调查前已与被调查对象签署知情同意书,承诺所有调查内容仅供学术研究,不涉及个人隐私且无敏感性题目和选项。共发放问卷500份,实际回收有效问卷452份,有效回收率90.4%。

2.2 调查工具本研究首先通过文献梳理和深入访谈筛选调查问卷的维度并收集具体条目形成条目池;然后与课题组成员进行专题小组讨论以初步拟定问卷的维度及条目,形成初始问卷;再向本领域的资深学者进行专家咨询,对初始问卷进行修改;最后采用小范围的预调查,对回收的数据进行信效度检验并结合调查对象的反馈情况对问卷作进一步的修改和完善。除一般情况调查表外,其余部分的测量均采用Likert 5级评分(很不符合、较不符合、一般、较符合、很符合),计分为1~5分,得分越高表明被调查对象对该变量的感知情况越好,最终形成的调查问卷包含以下四个部分:

(1) 一般情况调查表:包括性别、年龄、执业类别、参与MDT的类型、参与院内MDT年限等。

(2) 组织因素的测量:该部分问卷以《MDT的组织与实施规范(第一版)2016年》[15]、《肿瘤多学科诊疗试点工作方案(2018—2020年)》[16]等文件材料为基础,结合质性访谈和专家咨询后将组织因素归纳为制度建设、组织支持和合作文化三个维度,每个维度下设4个条目,如“医院注重MDT的宣传工作,利用公众号等向大众普及MDT”等。该部分问卷的总体Cronbach's α系数为0.900,其中制度建设、组织支持和合作文化各维度的Cronbach's α系数分别为0.840、0.835、0.829,组合信度CR值分别为0.845、0.843、0.817,均大于0.800,表明问卷信度较好。KMO和Bartlett球形检验值分别为0.876和2 835.662(P<0.01),表明符合因子分析的条件,采用最大方差法旋转后,提取出3个公因子,累计方差贡献率为68.031%,因子负荷在0.643~0.826之间,表明结构效度良好。

(3) 团队合作行为的测量:参考崔锦[17]汉化的简化版跨专业团队合作量表,通过专家咨询对问卷进行修订后共包括5个条目,如“MDT成员平等地参与了患者诊疗方案的决策过程”。该问卷的Cronbach's α系数为0.882,组合信度CR为0.915,均大于0.800,表明信度较好。KMO和Bartlett球形检验值分别为0.869和1 160.425(P<0.01),采用最大方差法旋转后提取出1个公因子,因子负荷在0.780~0.876之间,方差贡献率为68.271%,表明该问卷的结构效度较好。

(4) 团队氛围的测量:参考赵洋[18]改编的团队氛围量表,结合医院多学科团队的特殊性对量表进行改编,修订后的问卷共包含4个条目,如“MDT成员互相尊重与信任”等。该问卷的Cronbach's α系数为0.897,组合信度CR为0.869,均大于0.800,表明问卷的信度较好;KMO和Bartlett球形检验值分别为0.774和1 236.772,采用最大方差法旋转之后提取出1个公因子,方差贡献率为77.085%,因子载荷在0.841~0.891之间,表明问卷的结构效度较好。

(5) 团队领导力的测量:该部分问卷共包含4个条目,主要依据团队领导力ITO评估模型[19]及专家咨询后确定,条目如“MDT团队负责人能有效解决病例讨论中产生的意见或分歧”等。该问卷的Cronbach's α系数为0.913,组合信度CR为0.874,均大于0.800,表明问卷的信度较好;KMO和Bartlett球形检验值分别为0.851和1 246.033,采用最大方差法旋转之后共提取出1个公因子,方差贡献率为79.452%,因子载荷在0.861~0.904之间,表明问卷的结构效度较好。

2.3 统计分析应用SPSS 26.0进行数据处理和分析。首先采用组合信度和内部一致性信度检验问卷的信度、探索性因子分析检验问卷的结构效度;其次采用Pearson相关分析对组织因素、团队氛围、团队领导力及团队合作行为的相关性进行探索;最后运用SPSS软件中的Process插件进行有调节的中介效应检验,先对数据进行中心化处理,再选择Model 7,然后使用偏差校正的百分位Bootstrap法验证模型。

3 结果 3.1 基本情况452名被调查对象来自杭州市的15家三级公立医院,每家医院20~40人,79.0%为临床医生,21.0%为护士或医技人员;男性占54.4%;年龄集中在41~50岁,占42.7%,其次为31~40岁,占38.9%;职称为副高级的占42.7%;参与院内MDT工作5年及以上的占44.2%;既参与住院MDT又参与门诊MDT的占38.5%;54.9%的被调查对象认为所在医院对MDT比较重视;52.4%认为所在医院MDT的实施情况比较好;41.2%认为对MDT相关政策比较了解(表 1)。

| 表 1 调查对象基本情况(N=452) |

由表 2可知,执业类别、职称、参与MDT的类型、对MDT相关政策的了解程度、所在医院MDT的实施情况和对MDT的重视程度不同的MDT成员的合作行为得分差异具有统计学意义(P<0.05)。其中临床医生的合作行为得分(20.04±2.72)高于护士或医技人员(19.33±3.11),差异具有统计学意义(P=0.043);副高级职称成员的合作行为得分(19.42±2.80)低于正高级职称(20.50±2.63),差异具有统计学意义(P=0.002);既参与门诊MDT又参与住院MDT的成员的合作行为得分较高(20.10±2.67);认为所在医院MDT的实施情况不太好的成员的合作行为得分最低(16.48±1.44)。

| 表 2 不同特征的MDT成员团队合作行为的差异 |

表 3展示了组织因素、团队氛围、团队领导力和多学科团队合作行为四个变量的平均值(标准差)和相关系数。结果显示,四个变量之间均呈显著正相关关系(P<0.01),这为后续研究假设的检验提供了初步支持。

| 表 3 组织因素、团队氛围和团队领导力与团队合作行为的相关性分析 |

如表 4所示,积极的组织因素对团队氛围具有显著正向预测作用(β=0.105,P<0.001),对团队合作行为也具有正向预测作用(β=0.128,P<0.001),团队氛围对团队合作行为的正向预测作用显著(β=0.603,P<0.001),团队领导力也对团队氛围具有显著的正向预测作用(β=0.481,P<0.001),假设H1和H2得到验证。交互项结果表明,组织因素和团队领导力的交互项可以显著负向预测团队氛围(β=-0.011,P<0.001)。因此,团队领导力对团队氛围在组织因素与团队合作行为之间的中介效应的前半段路径存在显著的调节作用,有调节的中介效应模型成立,假设H3和H4得到验证。

| 表 4 有调节的中介效应检验 |

为更清楚地阐述团队领导力的调节作用,根据组织因素和团队领导力的不同水平,绘制出了调节效应图(图 2)并进行简单斜率检验。

|

图 2 组织因素与团队领导力对团队氛围的交互关系 |

结果显示,在团队领导力的不同水平上,组织因素与团队氛围均呈正相关关系,但正向预测程度不同。当团队领导力较弱(M-1SD)时,组织因素对团队氛围的正向预测作用更强,而当团队领导力较强时(M+1SD),这种正向预测作用相对较弱。由此可知,团队领导力对组织因素和团队氛围之间的关系起负向调节作用,即团队领导力较弱时,组织因素对团队氛围的正向影响越强。

另外,在团队领导力三个水平上,团队氛围在组织因素与团队合作行为之间的中介作用也呈下降趋势,表 5总结了有调节的中介模型中涉及的在团队领导力不同水平上的中介效应量。结果显示,当团队领导力较弱时,团队氛围在组织因素和团队合作行为之间的中介效应显著,间接效应值为0.078,95%的置信区间为[0.057,0.102],当团队领导力较强时,团队氛围在组织因素和团队合作行为之间的中介效应也显著,间接效应值为0.048,95%的置信区间为[0.028,0.069]。

| 表 5 团队氛围在团队领导力不同水平上的中介效应 |

本研究通过对杭州市三级公立医院452名MDT成员的问卷调查发现:积极的组织因素对多学科团队合作行为具有显著的正向影响效应,与Pullon[20]的研究结论相符,即组织为团队投入的资源越充足,团队合作行为越紧密,团队绩效也更高。Horlait M[21]的研究指出卫生系统层面完善的政策法规、医院层面强有力的组织支持是多学科团队维持稳定性和有效性的重要因素,其中医院层面对于MDT团队的投入与重视程度受到卫生系统层面的宏观调控。由此可见,组织的关注与支持对MDT的高效运行至关重要,如浙江大学医学院附属第一医院为了鼓励院内MDT团队的多元发展,根据自身实际情况,自主研发了MDT管理软件并嵌入电子病历系统,该模式运行以来,医院MDT的工作效率得到了极大提升,医院的整体卫生服务质量也得到了进一步的升华。[22]

4.2 团队氛围在组织因素和多学科团队合作行为之间发挥中介作用本研究结果显示,良好的团队氛围对多学科团队合作行为具有正向影响,这与张可军[23]的研究结果一致,团队氛围作为一种非正式的社会控制机制,决定了组织或团队内的人际交往环境和行为规范,不但深刻影响着团队成员的态度、动机与行为,还对组织、团队及个体效能产生重要影响。说明在融洽的团队氛围中,团队成员有更强的社会交往意愿、更多的互助与合作行为。此外,团队氛围还在组织因素和多学科团队合作行为之间发挥中介作用,即组织因素能通过团队氛围对团队合作行为产生正向影响。既往研究表明,当团队成员处于支持型的制度环境时其自我效能和团队凝聚力会得到强化,会更加乐意参与团队的各项任务与活动,并在团队合作过程中投入更多的精力以及展现更好的状态。[24]也有研究揭示,当个体感受到来自组织的工作支持、利益关心和价值认同时,其内心会产生较强的归属感与凝聚力,会采取正面的态度和行为予以回报。[25]因此融洽的团队氛围是维持多学科团队有效运作的中坚力量,能促进合作信号在成员之间的有效传递,加强成员的合作行为。因此,医院管理者要注重培养MDT团队成员的合作默契,在团队内部逐渐形成知识与科研成果共享、责任与绩效分配共担、价值与精益医疗共创的良好合作氛围。

4.3 团队领导力在组织因素和团队氛围之间发挥调节作用有研究表明,团队长的领导能力不仅可以直接决定团队是否能取得高质量的绩效,还能对团队成员的行为产生较大影响,如通过强化团队成员的合作意识,协调团队内外部的冲突与矛盾来促进团队成员之间的合作行为与过程。[26]本研究结果显示,团队领导力能够通过调节组织因素和团队氛围之间的影响效应而对多学科团队合作行为产生影响。具体而言,在低团队领导力的背景下,组织因素对团队氛围的正向预测作用更强,而在高团队领导力的背景下,组织因素对团队氛围的正向预测作用会相对较弱。这提示在MDT这种特殊的团队中,团队长的领导力并不是越强越好,换句话说团队长不应对团队合作过程和团队决策方案做过多的干预和决断,而应赋予团队成员尽可能多的自主权与决策权,引导每一位团队成员平等地参与团队合作过程,充分发挥其各自的专业优势。

5 建议本研究发现,丰富、积极的组织因素是MDT团队有效运作和长久发展的基础保障。因此,加强MDT成员之间有效的团队合作行为离不开政府和医院的协同助力,首先,政府层面在将多学科诊疗服务纳入改善医疗服务行动计划的基础上时,应当完善相关的政策配套,对MDT教学模式、操作流程、考核监督等制定更完善的指南标准[27],如制定更合理的MDT收费标准及指导原则,充分体现医务人员的技术劳动价值。其次,医院应在政策引领下,结合自身工作实际,完善医院层面的顶层设计和制度建设,构建涵盖MDT运行全流程、全方位的规范化制度体系,如建立科学合理的工作管理制度、公开透明的考核监管制度、公平公正的绩效分配制度、赏罚分明的激励约束机制、持续动态的评价反馈及科研共创成果共享机制等,助推各项体制机制的优质化、常态化运行,实现多学科诊疗团队的高质量可持续发展。此外,医院管理者应在多学科团队合作相关制度条例的引导下,制定有针对性的优化措施来营造融洽、和谐的沟通交流氛围,推进多学科团队合作效能的持续提升。如选择具有灵活变通能力、协调沟通能力和冲突化解能力[28]的医务人员作为团队牵头人来凝聚团队成员的向心力,正确引导团队成员心往一处想、力往一处使,为以患者为中心的精益医疗服务添砖加瓦。最后,医院层面还应当依托现代数字智能技术,扩宽团队沟通交流的渠道,打破时间、空间的束缚与牵绊,营造信息互联互通,决策共建共商的良好合作氛围。

6 研究不足及展望本研究的局限性主要有以下两方面:一是测量方法的单一性,本研究问卷调查所涉及的变量均由调查对象自主填写,可能存在一定的同源偏差。后续研究可以考虑多源数据,如对于组织因素的测量可以考虑纳入客观指标,对于团队合作行为的测量可以考虑团队成员互评与上级评定相结合的方法,以此来提高数据调查的合理性。二是样本代表性的问题。本研究仅在杭州市内收集样本,地域范围较小,且未对医院性质和专业所属亚组进行区分,可能会限制本研究结论的推广性和适用性,后续研究可考虑扩大样本的地域范围,或对专业亚组进行区分,对比不同亚组之间的差异,使得研究结果更有针对性和代表性。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

吴茜, 孙晓, 宋瑞梅, 等. 美国多学科协作模式管理与启示[J]. 中国护理管理, 2018, 18(8): 1017-1020. |

| [2] |

Black D A, Taggar J, Jayasinghe U W, et al. The teamwork study: enhancing the role of non GP staff in chronic disease management in general practice[J]. Aust J Prim Health, 2013, 19(3): 184-189. DOI:10.1071/PY11071 |

| [3] |

Walke L M, Rosenthal R A, Trentalange M, et al. Restructuring care for older adults undergoing surgery: Preliminary data from the Co-Management of Older Operative Patients En Route Across Treatment Environments (CO-OPERATE) model of care[J]. J Am Geriatr Soc, 2014, 62(11): 2185-2190. DOI:10.1111/jgs.13098 |

| [4] |

李玲, 张芳, 何小凤, 等. 多学科团队合作模式在缺血性脑卒中患者出院准备度中的应用[J]. 昆明医科大学学报, 2019, 40(11): 165-170. DOI:10.3969/j.issn.1003-4706.2019.11.033 |

| [5] |

Deneckere S, Euwema M I, Odewijck X C, et al. Better inter professional teamwork, higher level of organized care, and lower risk of burnout in acute health care teams using care pathways: a cluster randomized controlled trial[J]. Med care, 2013, 51(1): 99-107. DOI:10.1097/MLR.0b013e3182763312 |

| [6] |

冯星淼, 贾朋雨, 张竞文, 等. 院前急救医护人员职业认同和组织环境对职业倦怠的影响研究[J]. 中国医院管理, 2022, 42(8): 25-30. |

| [7] |

Ballangrud R, Aase K, Vifladt A. Longitudinal team training programme in a Norwegian surgical ward: a qualitative study of nurses' and physicians' experiences with teamwork skills[J]. BMJ Open, 2020, 10(7): e035432. DOI:10.1136/bmjopen-2019-035432 |

| [8] |

Rasmussen M B, Tolsgaard M G, Dieckmann P, et al. Social ties influence teamwork when managing clinical emergencies[J]. BMC Med Educ, 2020, 20(1): 63. DOI:10.1186/s12909-020-1953-8 |

| [9] |

Soukup T, Lamb B W, Arora S, et al. Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature[J]. J Multidiscip Healthc, 2018, 11: 49-61. DOI:10.2147/JMDH.S117945 |

| [10] |

陈思涵. 团队认同与团队绩效: 团队氛围的调节作用研究[J]. 生产力研究, 2022(9): 91-96. |

| [11] |

Mulvale G, Embrett M, Razavi S D. "Gearing Up" to improve inter-professional collaboration in primary care: a systematic review and conceptual framework[J]. BMC Fam Pract, 2016, 17: 83. DOI:10.1186/s12875-016-0492-1 |

| [12] |

宫小淇. 团队领导力的基本架构与实现途径研究[D]. 大连: 辽宁师范大学, 2018.

|

| [13] |

Tremblay D, Touati N, Roberge D, et al. Conditions for production of interdisciplinary teamwork outcomes in oncology teams: protocol for a realist evaluation[J]. Implement Sci, 2014, 9: 76. DOI:10.1186/1748-5908-9-76 |

| [14] |

Körner M, Wirtz M A, Bengel J, et al. Relationship of organizational culture, teamwork and job satisfaction in interprofessional teams[J]. BMC Health Serv Res, 2015, 15: 243. DOI:10.1186/s12913-015-0888-y |

| [15] |

中国医师协会外科医师分会多学科综合治疗专业委员会. MDT的组织和实施规范(第一版)[EB/OL]. (2015-12-01)[2023-03-16]. http://www.360doc.com/content/16/0528/21/33383292_563105976.Shtml

|

| [16] |

国家卫生健康委员会. 关于开展肿瘤多学科诊疗试点工作的通知[EB/OL]. (2018-08-27)[2023-03-21]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=0cfe48391dd14876951cf6262e28c062.shtml

|

| [17] |

崔锦, 陈香萍, 劳月文, 等. 简化版跨专业团队合作量表的汉化及信效度分析[J]. 护理与康复, 2019, 18(9): 1-6. |

| [18] |

赵洋. 团队氛围为中介的创业团队异质性对创业绩效影响研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2016.

|

| [19] |

王岚, 尹潇泉, 张东菜. 团队领导力ITO评估法及其应用[J]. 中国人力资源开发, 2013(13): 67-70. |

| [20] |

Pullon S, McKinlay E, Dew K. Primary health care in New Zealand: the impact of organisational factors on teamwork[J]. Br J Gen Pract, 2009, 59(560): 191-197. DOI:10.3399/bjgp09X395003 |

| [21] |

Horlait M, Baes S, De Regge M, et al. Understanding the complexity, underlying processes, and influencing factors for optimal multidisciplinary teamwork in hospital-based cancer teams: a systematic integrative review[J]. Cancer Nurs, 2021, 44(6): E476-E492. DOI:10.1097/NCC.0000000000000923 |

| [22] |

金丹, 徐静, 马楠, 等. 医院多学科诊疗的信息化管理体系构建[J]. 中华医院管理杂志, 2019, 35(12): 999-1003. |

| [23] |

张可军. 团队氛围、吸收能力对团队绩效影响机制研究: 基于知识整合的视角[D]. 武汉: 华中科技大学, 2009.

|

| [24] |

Rathert C, Wyrwich M D, Boren S A, et al. Patient-centered care and outcomes: a systematic review of the literature[J]. Med Care Res Rev, 2013, 70(4): 351-379. DOI:10.1177/1077558712465774 |

| [25] |

陈曦. 医务人员的医患关系、组织支持感与工作投入的关系研究[D]. 南宁: 广西大学, 2016.

|

| [26] |

张萌. 综合性医院重症医学多学科协作管理模式研究[D]. 广州: 南方医科大学, 2013.

|

| [27] |

吕艺芝, 杨坚, 陈郁明, 等. 我国三级医院多学科协作诊疗模式开展现状调查分析[J]. 中国医院, 2021, 25(2): 21-23. |

| [28] |

李友伟, 麦刚, 刘山, 等. 推进原发性肝癌多学科协作工作的管理策略[J]. 中国卫生标准管理, 2021, 12(19): 22-25. |

(编辑 赵晓娟)