2. 中国人民大学人口与健康学院 北京 100872;

3. 北京市疾病预防控制中心 北京 100013

2. School of Population and Health, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. Beijing Centers for Disease Prevention and Control, Beijing 100013, China

随着人口老龄化程度的不断加深及互联网行业的快速发展,当前我国已进入老龄化和数字化并存的时代。国家统计局发布数据显示,2023年末60岁及以上人口为2.9亿人,占全国人口的21.1%,我国即将进入中度老龄化社会。与此同时,随着物质经济水平的不断提高,老年人的心理健康逐渐成为社会各界广泛关注的问题。无用感,即自我感觉无用,指老年人认为自己对他人和社会失去作用,是老年人自我歧视的主要表现。[1]这种消极的主观感受不但影响着老年人的思想和行为方式,还会对老年人的心理和生理健康、认知功能造成负面影响,甚至增加其死亡风险。中国老年健康影响因素跟踪调查显示,我国20%以上的老年人总是或经常产生无用感。[2]

数字化时代下老年人的日常生活越来越受到互联网的影响。互联网为老年人提供丰富的信息来源和多元化娱乐方式的同时[3],也存在不容忽视的老年数字鸿沟。当前我国60岁及以上老年网民规模仅占全体网民的11.3%[4],远低于老年人口占总人口的比例。除此之外,老年人在网络接入、上网技能、风险防范等方面也与其他年龄群体存在较大差距[5],这可能会让老年人对自己产生消极评价,进而加剧其自感无用的程度。互联网对老年人无用感有怎样的影响?不同特质的老年人,互联网对其无用感的影响是否不同?现有研究尚未回答这些问题。本研究使用2018年中国老年社会追踪调查数据(China Longitudinal Aging Social Survey,CLASS),分析互联网使用对老年人无用感的影响及具体机制,重点探讨年龄和社会参与在其中的调节作用,为数字化时代老年人实现积极老龄化提供新的借鉴视角。

1 问题提出与模型构建 1.1 老年人无用感当前学界对无用感的产生、危害和影响因素进行了相关讨论。老年人社会生活的变化、老化态度等可能导致无用感的产生。[6]同时,内源性抑郁症等疾病会使大脑中积极情绪被封闭,从生理机制上产生无用感。老年人无用感会导致其死亡风险上升,幸福感和生活满意度降低。[7]无用感的高低受到年龄、健康、社会经济地位和社会参与等多种因素的影响。有研究表明老年人年龄越大无用感越强[8],也有研究在控制了健康状况后得出年龄对无用感没有显著影响的结论[9]。社会参与方面,有研究认为社会参与意味着老年人可以继续在特定群体内以某种方式行使权利和履行义务,促进老年人的社会融合,帮助其适应老年生活,从而减轻无用感[10];另一方面,社会支持和社会网络也可能因为增强了对他人的依赖而使老年人更容易产生无用感[11]。年龄和社会参与是否对老年人无用感具有影响以及如何影响,目前尚无定论。

1.2 老年人互联网使用与心理健康中国互联网络信息中心历年报告显示,我国60岁以上的老年网民在全体网民中的占比从1999年的0.4%上升到2022年的11.3%,老年网民规模不断扩大。老年人互联网使用受到社会环境、家庭环境、个体特征等多维度因素的影响,其中年龄是影响老年人互联网使用的突出因素。低龄老年人因为接触互联网更早、身体健康条件更好,较之于高龄老年人有更高的互联网使用率。[12]也有研究表明,老年人的互联网使用在当下仍存在数字鸿沟,表现为其对社交软件等互联网工具的使用时长、使用频率、掌握功能数量、熟练程度都显著低于更低年龄群体。[5]

互联网对老年人的健康特别是心理健康具有深远影响。研究发现互联网为老年人提供了多样化、便利化的沟通渠道,具有很强的实时互动性,不但可以帮助老年人在线上拓展新的社会关系,缓解孤独感,还能帮助维持现有人际关系,促进老年人线下社交的发展。[13]作为获取专业知识与健康支持服务的工具,互联网也可以帮助老年人应对精神和身体障碍,减少对他人的依赖;在学习利用互联网的过程中,老年人还能获得满足感和自我效能感,提升自我评价,降低因老龄化和社会适应能力不足带来的负面心理感受。[14]但现有研究结果显示互联网使用对老年人心理健康的影响不一定都是正向的。有学者发现使用互联网对老年人的孤独感、幸福感和生活质量并没有显著影响[15];也有学者在加入社会经济地位等控制变量后,发现互联网使用与老年人健康之间的关系变得不显著[16];还有学者认为互联网的替代效应会使老年人损失物理空间的社会联系,从而降低其社区归属感和生活满意度[17]。

1.3 问题提出如上所述,现有关于老年人无用感、互联网使用与老年人心理健康的研究已十分丰富,但还存在以下问题:第一,现有研究多从互联网使用对老年人的幸福感、孤独感等角度对老年人的心理健康问题进行探讨,少有研究将互联网使用与老年人无用感联系起来进行综合讨论。无用感作为一种消极情绪,体现为老年人对自身的消极评价,会使老年人感到孤立无援,导致孤独感加重、抑郁症患病风险增加,是老年人心理健康问题的重要体现。[7]在此层面上有必要对老年人无用感进行相关研究。第二,现有研究多强调年龄和社会参与对老年人心理健康的直接作用,较少与互联网使用相结合进行综合分析,对多因素之间的相互作用进行深入探讨。基于此,本文在现有文献的基础上进一步拓展老年人心理健康研究的维度,将老年人无用感作为研究主题并探讨互联网使用对其的影响,同时将年龄和社会参与作为调节变量,分析不同特质的老年人,互联网使用对其无用感影响的差异。

2 数据、变量与方法 2.1 数据来源本研究使用的数据来源于2018年中国老年社会追踪调查项目。该调查采用分层多阶段的概率抽样方法,调查样本分布在全国28个省(自治区、直辖市)、134个县(区)、462个村。本研究最终纳入分析的有效样本为10 805人。

2.2 变量设置本研究以无用感为因变量,以互联网使用为关键自变量。通过“过去一周您觉得自己不中用了吗?”对无用感进行测量,回答“没有”赋值为1,回答“有时”赋值为2,回答“经常”赋值为3。取值越高,无用感水平越高。互联网使用指老年人通过手机、电脑等现代通信技术设备使用网络的行为,通过“是否使用互联网”进行测量,使用互联网赋值为1,不使用赋值为0。

本研究的调节变量是年龄和社会参与,采取两种方式处理(表 1)。第一,将年龄作为数值变量,社会参与通过以下八项活动(社区治安巡逻、照料其他老人/小孩、环境卫生保护、调解邻里纠纷、陪同聊天、需要专业技术的志愿服务、关心教育下一代、其他)的参与情况进行测量,参加一项计1分,取值范围是[0, 8],得分越高代表社会参与程度越高。第二,将年龄分为低年龄组、均值组和高年龄组;将社会参与分为低社会参与组、均值组和高社会参与组,并在此基础上进行调节作用分析。

| 表 1 变量设置与赋值 |

选取个体因素、社会网络和居住条件作为控制变量(表 1)。其中是否失能通过吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动、洗澡6项指标测量,全部回答“不需要别人帮助”则判定为“未失能”,赋值为0,否则为“失能”,赋值为1。社会网络包括家庭网络和朋友网络两个维度。其中家庭网络通过三个问题进行测量(可直接见面的家人数量、可聊心里话的家人数量、可提供帮忙的家人数量),每个问题答案设置为“没有”“1个人”“2个人”“3~4个人”“5~8个人”“9个人及以上”六个等级,依次对应0~5分,加总得到家庭网络得分;朋友网络通过三个问题进行测量(可直接见面的朋友数量、可聊心里话的朋友数量、可提供帮忙的朋友数量),赋分规则同家庭网络。同住人数指家中同吃同住的人数(包括本人)。社区满意度由老年人对“道路情况、健身/活动场所、治安环境、环境卫生、尊老敬老氛围、居委会(村委会)工作人员能力、道路/街道照明、无障碍设施”8个方面进行打分,“非常不满意”计1分,“比较不满意”计2分,“一般”计3分,“比较满意”计4分,“非常满意”计5分,8个方面取值加总得到社区满意度得分,得分越高满意度越高。

2.3 分析方法采用t检验、方差分析或Spearman相关分析对不同特征老年人无用感间的差异或关系进行分析。在此基础上进行多元线性回归分析。

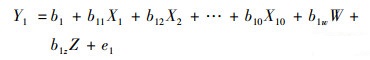

2.3.1 模型建立按照主效应和交互效应的检验顺序,依次对互联网使用、年龄(数值变量)和社会参与(数值变量)对无用感的作用进行分析,设定模型如下:

|

(1) |

|

(2) |

模型1中,老年人无用感Y1为因变量,互联网使用X1为自变量,年龄W和社会参与Z为待检验的调节变量,X2~X10是各控制变量。若系数b11、b1w和b1z显著,则说明互联网使用、年龄和社会参与对无用感有影响。模型2在模型1的基础上引入互联网使用与年龄的交互项X1W、互联网使用与社会参与的交互项X1Z。若系数b2xw和b2xz显著,说明互联网使用对老年人无用感的作用会受到年龄和社会参与的影响。

2.3.2 年龄和社会参与的调节作用通过选点法和Johnson-Neyman法进一步分析年龄(分组变量)和社会参与(分组变量)在互联网对老年人无用感影响中的调节作用,从年龄和社会参与两个角度探讨互联网对老年人无用感影响的异质性。选点法首先选取调节变量的不同水平,检验回归系数b21+b2xwW+b2xzZ的显著性,其次通过绘制折线图展现当调节变量处于不同水平时,自变量取不同值时因变量的取值情况,即自变量对因变量的影响如何随着调节变量的变化而改变。Johnson-Neyman法通过计算年龄和社会参与取不同值时,互联网使用对无用感影响的简单斜率及其95%置信区间,进一步确定简单斜率显著与否的分界点。置信区间不包含0表示调节变量取当前值时X1对Y的影响有统计学意义,置信区间包含0表示调节变量取当前值时X1对Y的影响无统计学意义,由此判断互联网使用对无用感的影响。

3 结果 3.1 老年人基本情况现状本研究调查对象包括男性5 421人(50.17%),女性5 384人(49.83%)。平均年龄为71.34±17.32岁,低年龄组、均值组和高年龄组老年人分别占30.90%、42.36%、26.74%。社会参与平均得分为1.57±2.64分,低社会参与组、均值组、高社会参与组的老年人分别占63.99%、9.89%和26.12%。9.88%的老年人拥有高中及以上学历,69.71%的老年人在婚,7.87%的老年人失能。家庭网络评分为7.32±2.82分,朋友网络评分为6.35±3.20分,老年人对本社区居住条件总体满意度为29.15±4.91分,家中平均常住人数为2.6人。

3.2 老年人互联网使用情况及无用感现状18.49%的老年人使用互联网,81.51%的老年人不使用互联网。老年人无用感平均得分为1.68±0.69分。使用互联网的老年人,其无用感水平低于不使用互联网的老年人,差异具有统计学意义(t=12.41,P < 0.001)。女性无用感水平高于男性,差异具有统计学意义(t=3.46,P < 0.001)。年龄越大,老年人无用感水平越高(rs=0.14,P < 0.001)。不同受教育程度的老年人无用感差异具有统计学意义,受教育程度越高无用感水平越低(F=47.58,P < 0.001)。在婚老年人的无用感水平低于不在婚老年人(t=10.93,P < 0.001)。失能老年人的无用感水平高于未失能老年人,差异具有统计学意义(t=-13.74,P < 0.001),表明老年人日常活动能力越好无用感水平越低。个人年收入越高,无用感水平越低(rs=-0.01,P < 0.001)。老年人社会参与水平、家庭网络、朋友网络、社区满意度和同住人数与无用感之间均存在显著的负相关关系(表 2)。

| 表 2 不同特征老年人无用感水平 |

由表 3模型1可知,系数b11具有统计学意义(b11=-0.10,P < 0.001),表明老年人使用互联网会对无用感产生负向影响,互联网使用可以降低老年人无用感水平。同时,随着年龄的增长,老年人无用感水平也逐渐上升(b1w=0.01,P < 0.001),而社会参与则可以显著降低老年人无用感水平(b1z=-0.01,P < 0.001)。模型2在模型1的基础上加入互联网使用与年龄、互联网使用与社会参与的交互项。回归结果显示两个交互项的系数均显著(b2xw=0.01,P<0.05;b2xz=0.02,P<0.01),说明互联网使用对无用感水平的作用受到年龄和社会参与的调节。

| 表 3 老年人互联网使用对无用感影响的回归分析结果 |

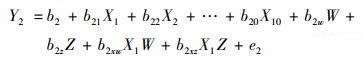

由图 1可知,选点法结果表明,在低年龄组和均值组,互联网使用对无用感的影响具有统计学意义(P < 0.01),使用互联网的老年人无用感水平低于不使用互联网的老年人,但在均值组这种作用相对变小。在高年龄组,是否使用互联网对老年人无用感水平的影响没有统计学意义(P=0.697 8)。J-N法结果表明,随着年龄变化,老年人互联网使用对无用感的影响也发生变化。在年龄较低时(< 74岁),斜率的置信区间不包含0,表明互联网使用对无用感的影响具有统计学意义,同时简单斜率的绝对值在逐渐减小,说明互联网使用对无用感的影响逐渐减小;当年龄较大(>74岁)时,斜率的置信区间包含0,表明互联网使用对无用感的影响无统计学意义。由此可知,互联网使用对老年人无用感的作用受到年龄的影响,随着年龄的增加,互联网使用对老年人无用感的影响逐渐降低。

|

图 1 年龄的调节作用分析(选点法和J-N法) |

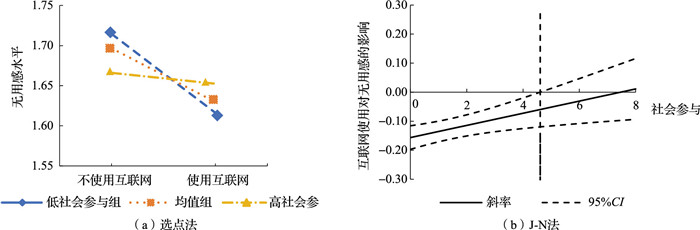

由图 2可知,选点法结果表明,在低社会参与组和均值组,互联网使用对无用感的负向影响均具有统计学意义(P < 0.01), 使用互联网的老年人无用感水平明显低于不使用互联网的老年人;在高社会参与组,是否使用互联网对老年人的无用感水平没有影响(P=0.638 5)。J-N法结果表明,随着社会参与水平的变化,老年人互联网使用对无用感的影响也发生变化。在社会参与水平偏低时,斜率的置信区间不包含0,表明互联网使用对无用感的影响具有统计学意义,同时简单斜率的绝对值逐渐减小,说明互联网使用对无用感的影响逐渐减小;当社会参与水平较高时,斜率的置信区间包含0,表明互联网使用对无用感的影响无统计学意义。由此可知,互联网使用对老年人无用感的作用受到社会参与的影响,随着社会参与水平的提升,互联网使用对老年人无用感的影响逐渐降低。

|

图 2 社会参与的调节作用分析(选点法和J-N法) |

无用感是个体对自身有用性的评估和判断,无用感水平较高会阻碍个体的积极老龄化。本研究显示目前老年人无用感水平较高,与已有研究结果一致。[2]本研究还发现互联网使用可以显著改善老年人的无用感。首先,老年人通过使用互联网,能够突破身体功能限制和社交范围限制,实现信息的自由流通,有利于开阔视野,跟进和融入社会生活,提高社会参与水平和社会适应能力[18];其次,老年人在自己摸索学习使用互联网的过程中也能够产生一定的成就感,体会到“老有所为”“与时俱进”等积极的情绪体验[17],进而降低自身的无用感;最后,出于特定目的上网的老年人更能体会到“互联网为我所用”的感觉,在满足自身需要的同时也能够在一定程度上消解无用感。

互联网使用在消解老年人无用感上具有较大潜力,对老年人的身心健康具有积极影响。对此,社会层面应构建年龄友好的大环境,鼓励老年人敢于并乐于使用互联网;企业应考虑老年人的需求和使用习惯,提供简洁清晰的网站或应用界面,为老年人提供便捷;社区层面应积极支持、引导和帮助老年人正确学习和使用互联网,助其建立自信和获得感。通过多措并举、多方合力,充分发挥互联网的积极作用,促进老年人“自我价值”回归,降低其自感无用的程度。

4.2 互联网使用对老年人无用感的降低作用受到年龄的影响本研究通过调节效应分析发现,不同年龄的老年人,互联网使用对其无用感的作用不同。对于年龄较低的老年人,互联网使用可以降低其无用感,这种作用随着年龄的增长而逐渐减弱;对于年龄较长的老年人而言,互联网使用对其无用感的影响则逐渐消失。对此,可以从以下三方面予以解释。

首先,年龄较低的老年人学习和使用互联网的能力较强[19],可以更充分地发挥互联网的人际交往、休闲娱乐、信息获取、生活服务等功能,上网频率也更高。而随着年龄的增长,老年人视力和听力等生理机能的下降会在很大程度上限制老年人的互联网使用。同时,输入验证码、双击网页等操作也会给老年人带来一定的困难和挑战,这不但会限制老年人的互联网使用,还会带来挫败感,甚至引发老年人自感无用的消极情绪。

其次,有研究表明年龄较高的老年人生理健康状况逐渐变差,心态逐渐老化,精力逐渐减少,社会网络缩小,他们结交新朋友、维持远关系、获取前沿消息的动机缩减。[20]由此,本文认为年龄较低的老年人的互联网使用意愿更强,从互联网现有内容中获得满足和降低无用感的作用可能更大。比起较低年龄的老年人,较高年龄的老年人可能更多地需要工具性支持和情感支持。

最后,年龄较低的老年人与互联网融合时间更长。相比于当前处于老年阶段的人口,现在处于中年或青年阶段的群体在进入老年期时将具有更高的受教育程度和更丰富的互联网使用经验。[21]越晚出生的人口队列互联网普及率越高,因此年龄较低的老年人具有更高的互联网卷入程度和更长的互联网融合阶段[19],能够在更大程度上享受互联网带来的便捷和红利,更加充分发挥互联网的积极作用。由此可见,越早对老年人进行互联网接入干预,越能充分发挥互联网降低老年人无用感的积极作用。应充分考虑中低龄老年群体互联网使用的特点,着眼于线上适老化,不断发展年龄友好智能技术,充分考虑老年群体的互联网使用需求,为其提供便利。通过促进老年人数字赋能,充分发挥互联网积极作用,帮助老年人特别是中低龄老年人降低无用感。对于高龄老年人,则可以更多地考虑通过完善线下服务措施,依托社区促进老年人之间的正向交流和互动,发挥社会参与的积极作用,帮助高龄老年人排解无用感,提升晚年生活质量。

4.3 互联网使用对低社会参与水平老年人的无用感影响更明显本研究发现社会参与同样会调节互联网使用对老年人无用感的影响。随着社会参与水平的提升,互联网使用对老年人无用感的影响逐渐降低。这是因为本研究主要使用CLASS数据中老年人参与的社区公共服务的数量对其社会参与水平进行测量,测量指标均为线下社会参与的内容(照料其他老人/小孩、调解邻里纠纷、陪同聊天等)。因此对于低社会参与组,这一部分老年人日常生活中线下的社会参与水平相对较低,接入互联网能够在很大程度上填补其时间和情感的空白,对于缓解无用感有较为显著的效果;而对于日常线下社交活动较为频繁的高社会参与组,其日常的社会参与已然能够从主观上提高个人满足感,填补内心的空虚感[22],此时互联网的使用可能反而会产生“在场替代效应”,即网络空间活动替代物理空间活动的现象[23],“挤压”其线下的社会参与,打破其原本的社交平衡状态,对社会交往模式和社会交往状态产生冲击,此时互联网使用对无用感的作用则不明显。

总之,社会参与可以发挥老年人的人力和智力潜能,丰富老年生活,有效减轻老年人无用感。老年群体拥有的社会参与渠道越丰富,社会参与度越高,越有利于他们适应新环境,进而提高生活满意度。互联网为老年人提供了更广阔的社会参与空间,这个平台融合了虚拟和现实,对老年人来说是一个全新的社会参与途径。应有效结合线上网络活动和线下社会参与,鼓励并引导老年人正确使用互联网,学习新知识和新技能、积极参与线上社交、发展个人兴趣爱好及趣缘关系等,通过利用互联网资源、参与有意义的社交活动来增强自信心和成就感,充分发挥互联网使用和社会参与的积极作用来缓解老年人无用感。

本研究尚存在一定局限性: 一是利用横截面数据无法回答因果关系,只能呈现相关关系;二是受数据限制无法进一步分析老年人互联网使用频率和上网目的与无用感的关系。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Levy B R, Slade M D, May J, et al. Physical recovery after acute myocardial infarction: Positive age self-stereotypes as a resource[J]. The International Journal of Aging and Human Development, 2006, 62(4): 285-301. DOI:10.2190/EJK1-1Q0D-LHGE-7A35 |

| [2] |

Gu D, Brown B L, Qiu L. Self-perceived uselessness is associated with lower likelihood of successful aging among older adults in China[J]. BMC geriatrics, 2016, 16: 1-12. DOI:10.1186/s12877-015-0167-0 |

| [3] |

侯建明, 周文剑. 互联网使用对中国老年人健康状况的影响机理及异质性分析[J]. 人口学刊, 2022, 44(3): 73-87. |

| [4] |

中国互联网络信息中心. 第50次中国互联网络发展统计报告[EB/OL]. (2022-08-31)[2023-04-12]. https://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0914/c88-10226.html

|

| [5] |

陆杰华, 韦晓丹. 老年数字鸿沟治理的分析框架, 理念及其路径选择: 基于数字鸿沟与知沟理论视角[J]. 人口研究, 2021, 45(3): 14. |

| [6] |

De Andrade A C A, De Lima F R A, Silva L F A E, et al. Depressão em idosos de uma instituição de longa permanência (ILP): proposta de ação de enfermagem[J]. Revista Gaúcha de Enfermagem, 2005, 26(1): 57-57. |

| [7] |

刘杰, 郭超. 正/负性情绪对中国老年人死亡风险影响的前瞻性队列研究[J]. 北京大学学报(医学版), 2022, 54(2): 255-260. |

| [8] |

Infurna F J, Gerstorf D, Robertson S, et al. The nature and cross-domain correlates of subjective age in the oldest old: Evidence from the OCTO Study[J]. Psychology and Aging, 2010, 25(2): 470-476. DOI:10.1037/a0017979 |

| [9] |

Weiss D, Lang F R. "They" are old but "I" feel younger: Age-group dissociation as a self-protective strategy in old age[J]. Psychology and aging, 2012, 27(1): 153-163. DOI:10.1037/a0024887 |

| [10] |

Von Humboldt S. Conceptual and methodological issues on the adjustment to aging[M]. New York: Springer, 2016.

|

| [11] |

Kwak M, Ingersoll-Dayton B, Burgard S. Receipt of care and depressive symptoms in later life: The importance of self-perceptions of aging[J]. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2014, 69(2): 325-335. DOI:10.1093/geronb/gbt128 |

| [12] |

彭青云. 城市老年人互联网接入障碍影响因素研究[J]. 人口与经济, 2018(5): 74-82. |

| [13] |

郭静, 徐艺珊, 陈诗璐, 等. 互联网使用对老年人孤独感的影响研究: 年龄的调节作用[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(8): 29-36. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.08.005 |

| [14] |

Erickson J, Johnson G M. Internet use and psychological wellness during late adulthood[J]. Canadian Journal on Aging/la Revuecanadienne du vieillissement, 2011, 30(2): 197-209. |

| [15] |

Stockwell S, Stubbs B, Jackson S E, et al. Internet use, social isolation and loneliness in older adults[J]. Ageing & Society, 2021, 41(12): 2723-2746. |

| [16] |

Gracia E, Herrero J. Internet use and self-rated health among older people: a national survey[J]. Journal of Medical Internet Research, 2009, 11(4): e1311. |

| [17] |

杜鹏, 汪斌. 互联网使用如何影响中国老年人生活满意度?[J]. 人口研究, 2020, 44(4): 3-17. |

| [18] |

赵奕斐. 积极老龄化视角下我国老年群体互联网使用现状及影响因素分析[J]. 互联网天地, 2022(8): 43-48. |

| [19] |

徐芳, 马丽. 国外数字鸿沟研究综述[J]. 情报学报, 2020, 39(11): 1232-1244. |

| [20] |

Charles S T, Carstensen L L. Social and emotional aging[J]. Annual review of psychology, 2010, 61: 383-409. |

| [21] |

翟振武. 关注"新一代"老年人口的新特点[N]. 北京日报, 2019-07-29(014).

|

| [22] |

和红, 闫辰聿, 王鑫, 等. 社会参与对中国老年人抑郁水平的影响研究[J]. 中国卫生政策研究, 2023, 16(2): 1-8. |

| [23] |

Nie N H, Erbring L. Internet and society: A preliminary report[J]. IT & society, 2002, 1(1): 275-283. |

(编辑 赵晓娟)