在科学研究上,环境恶化与人类疾病之间的密切关系已被充分证明。[1]伴随着环境与卫生之间关联性的科学认知日益丰富,全球环境与卫生之间在制度层面的关联性也日益凸显。换言之,为了应对日益严峻的环境与卫生问题,以制度构建为中心的全球响应已经启动。那么,全球环境与卫生之间在政策和制度层面的关联性是如何建立起来的?全球环境与卫生的治理结构有何特点?未来全球环境与卫生治理面临哪些挑战?目前国内的相关研究较少。本文试图从全球治理的角度来回答上述问题。

全球治理理论是冷战结束后顺应世界多极化趋势而提出的旨在对全球政治事务进行共同管理的理论。1992年,28位国际知名人士发起成立了“全球治理委员会(Commission on Global Governance)”,该委员会于1995年发表了《天涯若比邻》(Our Global Neighborhood)的研究报告,系统阐述了全球治理的概念、价值以及全球治理同全球安全、经济全球化、联合国改革等议题的关系。全球治理理论的核心观点是,由于全球化导致国际行为主体多元化,全球性问题的解决成为一个由政府、政府间组织、非政府组织、跨国公司等共同参与和互动的过程,这一过程的重要途径是强化国际规范和国际机制,以形成一个具有机制约束力和道德规范力、能够解决全球问题的“全球机制”。全球治理的核心要素包括五个方面:全球治理的价值、规制、主体、对象和效果。在新自由制度主义的代表人物罗伯特·基欧汉看来,国际制度即“规定行为角色、限制行为和塑造预期的一系列持续存在的和相互关联的(正式和非正式的)规则。”[2]它包括以下三种表现形式:正式的政府间或跨国性非政府组织、国际机制和惯例。其中,国际机制是指“国际关系特定领域里汇聚着行为体预期的一系列默示和明示的原则、规范、规则和决策程序。[3]由此可见,全球治理五要素基本上都属于国际制度的范畴。据此考察全球环境与卫生之间在制度层面的关联性,可以发现这种关联性主要体现在议题关联、法律关联、规范关联、治理模式关联、行为体关联以及机构关联六个方面。

在全球层面,世界卫生组织(WHO)、联合国环境署(United Nations Environment Programme,UNEP)、联合国大会三大国际机构将环境与卫生两大议题在工作议程上日益紧密结合起来。

(1)WHO。WHO对环境引发的健康问题的关注可追溯到20世纪90年代。随着发展中国家环境污染所引发的健康问题越来越突出,并超出了这些国家自身的控制能力, WHO于1993年专门对环境健康进行了定义,强调环境健康是指“在理论与实践中,评估、校正、控制和预防这些潜在的环境因素对当代和后代的健康造成的不利影响。”[4]2006年世界卫生组织在相关报告中指出,环境健康问题的解决需要环境管理部门的支持,并提出了国际环境机构与相关国际卫生机构加强合作的建议。[5]2008年,WHO将气候变化与卫生问题列入大会决议,并十分关注2007年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)关于环境与卫生方面的研究成果。大会要求WHO制定和实施相应的气候变化和卫生工作计划,以支持各国尤其是中低收入国家以及小岛国的卫生系统,加强评估和监测气候变化带来的卫生脆弱性、风险和影响;维护人类尤其是最脆弱群体的健康。该计划在2009年获得了执行委员会的批准。

2008年至今,WHO日益重视环境与气候议题,在气候变化对健康的威胁上表现出领导力及强烈兴趣,并为维护人群健康、避免受到气候变化的影响提供了证据、技术指导和试行方法。[6]2014年第67届世界卫生大会的一般性辩论主题为“气候变化与人类健康”。大会认为,气候变化是全球公共健康的重要威胁,但却往往被边缘化。只有在联合国系统内外重视气候与健康的关系,才能共同应对气候变化所带来的全球公共卫生挑战。[7]随后,2014年8月召开了WHO卫生与气候会议,旨在增进对气候变化的抵御能力并维护健康,确定与减少温室气体排放相关的卫生利益及支持采取可促进健康的气候变化政策等。

目前,环境问题、气候变化已经成为WHO的热点议题。这表明卫生领域已充分意识到环境问题、气候变化对人类健康的威胁。具体而言,在伙伴关系上,WHO加强与联合国系统内其他机构的合作,确保卫生在气候变化议程中得到适当体现;协调审查关于气候变化与健康之间关系的科学依据,并制定全球研究议程。协助各国评估其卫生系统方面的脆弱性。[8]此外,WHO还积极参加联合国气候变化框架公约和联合国气候变化领域统一行动。[9]

(2)联合国环境署。2015年2月UNEP执行主任Achim Steiner表示,必须关注环境变化对健康的长期影响。[10]近年来,UNEP日益将环境与卫生置于重要的议程上。2014年召开的联合国环境大会(United Nations Environment Assembly,UNEA)高度关注环境与卫生议题。UNEA关于空气污染的决议将加强环境署在交通行业排放、室内空气污染、化学品和可持续消费与生产等领域已经开展的项目,如气候和清洁空气联盟、清洁燃料和车辆合作伙伴关系。[11]决议积极鼓励各国政府为相关行业制定标准和政策、减少污染物排放及控制空气污染给健康、经济和可持续发展带来的负面影响。此外,全球不断增长的化学品生产、贸易和利用方式给发展中国家带来了日益增长的化学品管理负担,大会提出健全的化学品和危险废物管理是可持续发展和2015年后发展议程的重要组成部分。值得注意的是,首届大会便将空气污染问题放在最为突出的位置,大量援引WHO的研究,使得环境与卫生的关联备受瞩目。

(3)联合国大会。联合国大会是联合国的最高审议机构,有权讨论联合国宪章范围内的任何问题或事项,并向成员国和安理会提出建议。20世纪60年代末,联合国大会开始注意到环境与污染的关联性,并决定于1972年举行联合国人类环境会议,从此拉开了全球环境治理的序幕。2000年9月,在联合国大会期间举行了联合国千年首脑会议,制定了千年发展目标,其中环境与卫生目标成为总体发展目标的有机组成部分。为推进这一目标的实现,联合国大会还将2008年定为国际卫生环境年。2012年召开的联合国可持续发展峰会上,发布了《我们憧憬的未来》,将环境和卫生纳入可持续发展议程之中。在2015年后发展议程的谈判中,环境和卫生目标也被列为相互联系的关键内容。

联合国大会、WHO和UNEP对环境与卫生间的关联性日益重视,使得三者在各自的工作领域内将环境和卫生议题不断融为一体。这主要是因为:一是从问题领域关联上看,环境问题与健康密不可分。这一点已经通过科学研究得到证实,无论是来自WHO的报告,还是UNEA和IPCC的报告都对二者之间的关联进行了广泛研究。二是三大国际组织的呼应是联合国系统内协调与合作的一种体现,并且这一趋势日益明显。最后,从全球治理角度看,二者在各自领域面临相似的治理困境与机遇。由此可见,环境与卫生两个领域的密切关联和互动并非偶然。

20世纪90年代以来,越来越多的国际环境条约将卫生、健康因素作为立法依据纳入条约的序言或具体条款之中,一些国际卫生公约也将环境因素作为卫生立法的重要依据(表1)。这反映出环境与卫生问题在全球立法层面日益紧密的关联性。然而,从现有条约的具体内容来看,环境与卫生之间的关联性仍然缺乏具体、量化的约束性指标和规定。

全球环境与卫生的关联性还体现在二者日益融入到人权和安全等一些国际规范之中。从环境与人权层面看,2011年4月12日,人权理事会16/11决议要求在国家和地区层面采取行动,以更好地理解和解决人权与环境之间的关系。[12]2012年,“里约+20”确认了通往可持续未来之路。这条道路通往一个为所有人提供更多就业机会、清洁能源、更加安全和更体面生活标准的未来,这是建立一个“我们期望的未来”的前所未有的机遇。“里约+20”旨在就平衡和整合经济社会发展和环境保护的全球计划达成政治共识。在“里约+20”峰会的筹备阶段,联合国人权事务高级专员办事处敦促国际社会将人权置于“可持续发展”和推进“绿色经济”的讨论之中。联合国人权事务高级专员致函所有会员国,回顾《里约宣言》20年前所做出的承诺——将人类以及他们的权利、健康和富有成效的生活置于可持续发展问题的中心。[13]

从卫生与人权层面看,经济、社会和文化权利委员会认为,健康权是指一项包容广泛的权利,它不仅包括及时适当的保健,还包括获得健康的基本决定因素,如获得安全的饮用水和适当的卫生设施、安全充足的食物、营养和住房、健康的工作和环境条件、健康相关的教育和信息等。其中,基本决定因素是充足的卫生设备和安全的饮用水、适足的住房。健康权已被《世界人权宣言》、《经济、社会和文化权利公约》、《消除一切形式种族歧视国际公约》、《儿童权利公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》等重要文件采纳。[14]由此可见,由于环境权与卫生权都属于基本人权,环境、卫生与人权之间关系密切,必须给予二者同等的重视。因此,环境与卫生的协同治理也是人权实现的重要基础。

从环境与安全的层面看,全球性的生态失衡直接关系到全球安全。全球气候变化在扩散滋生病毒的同时,正在削弱许多国家应对自然灾害、粮食和水资源短缺与公共健康威胁的能力,大大增加了国际冲突的风险。

从卫生与安全的层面看,卫生对安全的影响主要体现在:(1)疾病的传播直接威胁人类健康和福祉。

| 表1 包含卫生、健康因素的多边环境公约和包含环境因素的国际卫生公约 |

(2)疾病大流行可能造成社会动荡,威胁国家稳定。虽然疾病可能不是唯一原因,但其可能成为引爆点。(3)大规模疫情也可以导致经济衰退,生产效率降低,人才流失以及由于缺乏商业信心而减少投资。[15]

因此,环境与卫生的国际合作和有效治理对于提升国际治理体系、消弭国际冲突具有重要作用。

这里所说的治理模式的关联性主要表现在全球卫生治理的模式正在向全球环境治理模式靠拢。20世纪80年代之后全球卫生治理兴起,这与全球环境治理的兴起大致同期,也与全球化的发展阶段相一致。[16]从国际政治角度看,全球卫生治理与环境治理既有共同点,也有不同点(表2)。

尽管当代全球卫生与环境治理均复杂而凌乱,但与全球环境治理的规则制定相比,全球卫生治理在规则制定上使用了过多的软法。当前一个明显的趋势是,在国际立法与规范的学习上,WHO已开始参考和学习全球环境治理中国际环境立法的做法。如2003年5月,第56届世界卫生大会通过了《世界卫生组织烟草控制框架公约》,该公约是针对烟草的第一个全球性多边协议,也是WHO主动制定的第一个具有国际法约束力的全球性公约。该公约提出了广泛禁止烟草广告、提高价格和税收、在烟草制品上印制健康警告标签以及除了其他烟草控制战略以外的避免人们被动接受烟草的措施。作为第一个全球卫生条约,此公约的制定在很大程度上参考了国际环境立法的模式。

| 表2 全球环境与卫生治理的异同点[17] |

在全球环境与卫生领域,联合国环境署是全球最重要的环境机构,WHO是全球最重要的卫生机构。它们在全球环境与卫生领域的作用举足轻重。两大机构在环境与卫生的相关信息共享方面配合默契。如在2014年的首届联合国环境大会上,联合国环境署重点关注空气污染,引用了世界卫生组织报告中空气污染致死的相关证据,呼吁国际社会必须立即采取行动应对空气污染问题。除了二者之外,联合国大会、世界粮食计划署(WFP)、联合国粮农组织(FAO)、联合国开发计划署(UNDP)以及各国卫生机构和组织都是全球环境与卫生治理的重要参与者。[18]全球性的非政府组织网络的治理及倡议在全球环境与卫生治理中发挥越来越重要的作用。如比尔及梅琳达·盖茨基金会成立了多个环境与健康相关的项目,关注领域涵盖从水源、卫生与清洁到传染病的防治。[19]由于资金雄厚,他们投入了大量资金改善包括中国在内的部分亚洲地区以及非洲贫困人口的卫生和环境状况。与此同时,还有全球气候与卫生联盟(The Global Climate and Health Alliance)的倡议网络,重点关注气候变化对卫生的影响。它由17个卫生与环境领域的非政府组织构成,主要进行领导力建设、卫生和气候倡议、政策与研究、参与及信息分享等工作。[20]总体而言,全球环境与卫生领域已吸引了国际组织、政府、非政府组织等不同行为体的广泛参与。

从机构建设上强化环境与卫生的联系是环境与卫生关联性日益密切的一个重要表现。WHO在这方面姿态积极,设立了公共卫生与环境司。2014年8月,为了理解和管理与气候相关的健康风险,应对由气候变化造成的的疾病负担,在全球气候服务框架(Global Framework for Climate Services,GFCS)的支持下,世界气象组织(World Meterorological Organization, WMO)和WHO组建气候与健康办公室,其主要任务为增强意识,提高能力,为气象专家与卫生专家建立联系,使其积极合作,共同开展气候适应及风险管理等工作。[21]此外,WHO鼓励该组织以及卫生机构和人员参与主要的气候论坛,强调在气候议程中卫生问题的重要性,推动决策者提供适当的健康保障。目前,全球环境与卫生领域都有意识地推动各自领域内的有关环境与卫生的制度建设。虽然正式的协同治理机制尚未完全建立,但这种治理趋势已经日趋明显。

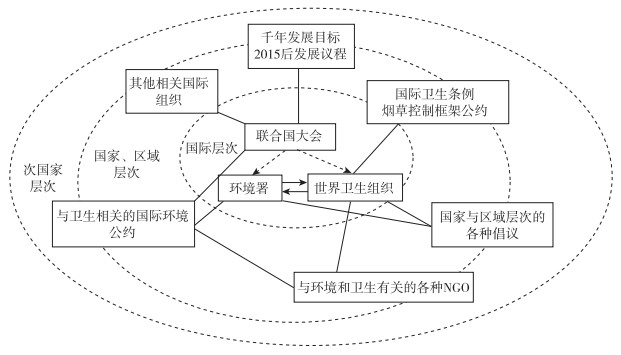

图1展示了当前全球环境与卫生的治理结构,其特点包括:

一是全球环境与卫生治理正在迅速形成之中。由于环境与卫生的关联性日益增强,在全球、国家、区域和次国家层次,围绕环境与卫生的政策响应和制度建设都在不同程度的开展,但还不够有力和充分。图1用虚线标识了三个层次的治理现状。

| 图1 全球环境与卫生的治理结构 |

二是全球环境与卫生治理依然松散和脆弱,未来有很大的发展空间。与全球气候变化治理相比,全球环境与卫生治理缺乏一个类似《联合国气候变化框架公约》的核心机制,联合国大会、环境署和WHO在国际层次上扮演主要角色,但它们之间缺乏制度化的联系和安排。因此,目前全球环境与卫生治理显得比较杂乱无章,缺乏明确的规范和法律支撑,随意性较大。

三是科学研究、工程技术、资金和外交技巧等方面的优势使发达国家掌握着全球环境与卫生治理的主导权。近年来,随着发展中国家的群体性崛起,发展中国家在全球环境与卫生治理领域的发言权和影响力显著增强,但北强南弱的基本格局并没有发生根本变化。发达国家凭借其技术和资金优势在议程设定和重大决策中依然占据主导地位。在迅速发展的非政府组织网络中,最有影响力的非政府组织,如比尔及梅琳达·盖茨基金会、气候变化与卫生联盟等大多来自发达国家。

前文的分析表明,保护环境和保护健康理论上是相互协调和支持的统一体。但现实中二者仍可能存在潜在的冲突。这种潜在的冲突主要体现在相关的规范和理念,最终反映到国际立法之中。首先,冲突可能来自环境伦理和卫生伦理之间的冲突。目前,全球大多数的环境倡议组织和环境运动受到后人类中心主义环境规范与伦理的影响。因此,在生物多样性问题上,环境与卫生的内在冲突已经显现,如疟疾的防控。疟疾由疟原虫引起,通过受感染蚊子的叮咬传播。在世界许多地区,疟原虫已经对一些疟疾药物具有耐药性。[22]目前,全世界有33亿人面临感染疟疾的危险。平均每分钟有一名儿童因疟疾而死亡。世界卫生大会在2007年通过的一份决议中,呼吁到2015年将全球疟疾负担减少75%。

1962年,蕾切尔·卡森在《寂静的春天》一书中揭露了DDT等农药的危害。该书关于农药危害人类环境的预言,不仅受到相关利益集团的猛烈抨击,而且也震撼了全球民众,为全球的环境运动提供了动力。卡森还列举了其他有害的农药,许多这类化学杀虫剂都属于“持久性有机污染物”(POPs),其降解速度缓慢,危害持久。20世纪60—70年代,正当一些发展中国家打算使用DDT应对疟疾时,由于担心环境风险而停止使用。但之后疟疾大面积爆发,仅南非一个省的疟疾患者数量便从8 000人迅速上升至4.2万人,死亡340人。2003年,南非重新使用DDT,同一地区每年死于疟疾的人数降至50%以下。因此,有不少人认为在疟疾防控上,卡森的影响间接造成了6 000万人的死亡,是人类历史上最恐怖的恶魔之一。[23]1972年美国环境保护署(EPA)将DDT列为可能致癌物。1995年,UNEP将DDT列入到禁止或限制使用的化学品名单上。

2006年9月15日,WHO修改了实行多年的防治策略,公开号召非洲国家重新使用DDT来防止疟疾流行。WHO认为使用DDT所带来的公共健康效应大于任何环境风险。[24]但是,有不少非政府环境组织对此持保留态度。2001年签署的《关于持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约》旨在全面禁止具有环境持久性、生物累积性、全球迁移特性的POPs类有毒化学品在全球范围内的使用。在疾病防治方面,该公约没有规定停止使用DDT的日期,但是公约缔约国每3年必须递交一份DDT使用情况的报告。作为千年发展目标六——防控艾滋病、疟疾及其他疾病的一部分,在处理这一问题时,环境与卫生领域就需要更多地协调规范、标准与相关国际法的制定。

其次,冲突可能来自对环境、卫生与发展之间关系的理解不同。如2015年1月WHO执行委员会在讨论“空气污染与健康”议题时发生了激烈的争论,一些发展中国家如印度、埃及等强烈反对相关决议的通过。因为这些发展中国家认为一旦形成决议,很可能会直接影响到2015年年底将在巴黎召开的联合国气候变化大会,进而影响这些国家今后的经济发展。最后,谈判无果而终。

目前,全球环境与卫生领域的治理还面临诸多挑战:

一是环境与卫生问题的政治化与国家安全考量。全球化的深入使得卫生问题的产生有其深刻的国际政治根源。20世纪下半叶,有关一些国家未能上报本国疾病爆发的指控举不胜举。有些国家担心,如果公开疾病爆发信息,就会招致其他国家对其货物和公民的禁运;就全球卫生伙伴关系来说,各种机制相互独立运作,缺乏一个协调系统提高总体的卫生水平,也缺乏有效的问责机制,从而造成资源浪费。因此,在一些涉及重要利益及国家安全的议题上,科学在决策与治理中可能被边缘化,卫生及环境治理成为国家利益博弈的战场。

二是环境与卫生的标准制定与国家利益的冲突。随着环境对健康的影响日益显著,环境与卫生的相关国际组织在污染标准制定与立法方面,可能导致国家行为体间的利益冲突。WHO公共卫生和环境司司长玛利亚·内拉(Maria Neira)指出,对环境进行适当监测和管理会大幅降低罹患呼吸系统疾病、心脏病及肺癌的风险。[25]许多国家没有空气质量规制,而即便有的话,国家标准和执行情况也大不相同。然而,标准的制定与执行必然引起争议。因为新的标准会影响国家行为体的国内政治,并且会带来国际、国内双重的舆论压力。因此,未来所制定的环境与卫生相关标准和协议可能与一些发展中国家存在利益冲突,WHO的领导力受到一定的考验。

三是国内治理的部门与政策之间的割裂。如针对空气污染问题,WHO倡导将卫生统计与空气污染水平和来源数据挂钩;加强对空气污染造成的健康结果的监测;阐明在最严重污染行业中采取的政策干预措施可能对健康带来的风险和收益,以确定最有益健康的干预措施;在地方、国家和国际层面开展卫生外交活动;确定研究重点和制定实施对污染行业的有效干预措施;广泛宣传最有益健康的部门政策,并在全球、国家和地方层面开展合作,实现有效沟通。众所周知,环境与卫生在国家治理层面分属不同部门的职责。当前,在国家层面,这种治理割裂现象亦十分突出。WHO倡导的上述做法涉及一国的多个政府部门的协调和共同考量,难度很大。因此,国内的这种割裂必然影响国际决策的达成。[26]

四是非国家行为体的发展与现存治理体制的矛盾。近年来,环境与卫生伙伴关系的建立,不仅反映了非国家行为体在全球治理中的重要性,而且也改变了全球治理的权力结构。特别是卫生伙伴关系组织,在全球卫生治理中权力过大,与WHO的关系协调成为一个难题。如无国界医生、乐施会和红十字会等著名的非政府组织,在卫生治理中影响很大。富有的私人基金会,尤其是比尔和梅琳达·盖茨基金会、洛克菲勒基金会、卡特中心等,具有资金和政治双重影响力。正因为如此,他们能够改变有关卫生治理中的议程排序。同样,在全球环境治理中也遇到相同的问题,非国家行为体甚至更为杂乱。在治理体系中,谁来主导未来的治理,成为影响治理有效性的一个重要因素。

五是卫生与环境治理方面约束性法律的缺失。在疾病出现时,涉及到各国和医疗部门应如何采取行动。而国际卫生规则是以准则或建议的形式出现的,在大多数情况下,这些规则不具有硬法的效力,一些国家不遵守也不会受到惩罚。WHO只能通过“点名批评”方式进行威慑。并行的决策问题领域越来越多,地方政府、国家、区域和全球等不同层次监管的潜在冲突也日益明显。

| [1] | Abdul M, Grohmann E, Akhtar R. Environmental Deterioration and Human Health[M]. Springer, 2013. |

| [2] | Keohane R O. International institutions and state power: Essays in international relations theory[M]. Westview Press, 1989. |

| [3] | Krasner D. International regimes[M]. Cornell University Press, 1983. |

| [4] | WHO. Global Strategy: Health, Environment and Development: Approaches to Drafting Country-wide Strategies for Human Well-being under Agenda 21[R]. Geneva: WHO, 1993. |

| [5] | 世界卫生组织. 通过健康环境预防疾病——对疾病的环境负担的估计执行摘要[R]. 2006. |

| [6] | 世卫组织卫生与气候会议[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. who. int/mediacentre/events/meetings/2014/climate-change/zh/ |

| [7] | 新一届世界卫生大会聚焦气候与健康议题[EB/OL]. (2014-05-19)[2015-01-21]. http://news. xinhuanet. com/world/2014-05/19/c_1110760551. htm |

| [8] | 气候变化与健康[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. who. int/mediacentre/factsheets/fs266/zh/ |

| [9] | 世卫组织的行动:世卫组织气候变化和卫生工作计划[EB/OL]. [2015-01-15]. http://www. who. int/globalchange/health_policy/who_workplan/zh/ |

| [10] | Uniting Nations. The UN at a Crossroads, An Interview with Achim Steiner [EB/OL]. (2015-02-01)[2015-01-21]. http://greattransition. org/publication/uniting-nations-the-un-at-a-crossroads |

| [11] | UNEP.历史性的联合国环境大会共通过16项决议应对空气污染等环境问题[EB/OL]. (2014-06-28) [2015-02-21]. http://www. unep. org/newscentre/Default. aspx?DocumentID=2791&ArticleID=10931&l=zh |

| [12] | The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).Human Rights and the Environment,[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. ohchr. org/EN/Issues/Environment/HREnvironment/Pages/HRandEnvironmentIndex. aspx |

| [13] | 里约+20联合国可持续发展会议[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. ohchr. org/CH/NewsEvents/Rio20/Pages/Rio20Index. aspx |

| [14] | 联合国人权事务专员办公室(OHCHR).关于健康权的工具包[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. ohchr. org/CH/Issues/ESCR/Pages/Health. aspx |

| [15] | Kay A, Williams O. Global Health Governance: Crisis, Institutions and Political Economy [M]. Palgrave Macmillan, 2009. |

| [16] | Keefe T J, Zacher M W. The politics of global health governance[M]. Palgrave Macmillan, 2008. |

| [17] | Kickbusch I, Lister G, Told M, et al. Global health diplomacy: Concepts, issues, actors, instruments, fora and cases[M]. Springer Science & Business Media, 2012. |

| [18] | John J K. Innovation in global health governance: critical cases[M]. Ashgate Publishing Ltd, 2013. |

| [19] | 水源.卫生与清洁[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. gatesfoundation.org/zh/What-We-Do/Global-Development/ Water-Sanitation-and-Hygiene |

| [20] | The Global Climate & Health Alliance[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. climateandhealthalliance. org/about |

| [21] | 共建气候与健康办公室[EB/OL]. (2014-08-27) [2015-01-21]. http://news. xinhuanet. com/politics/2014-08/27/c_126922009. htm |

| [22] | WHO.疟疾[EB/OL]. [2015-01-12]. http://www. who. int/topics/malaria/zh/ |

| [23] | 袁越. 寂静的春天不寂静[EB/OL]. (2007-07-23) [2015-01-12]. http://www. lifeweek. com. cn/2007/0723/18858. shtml |

| [24] | Resnik D B. Human Health and the Environment: In Harmony or in Conflict, Health Care Anal[J]. 2009, 17(3): 261-276. |

| [25] | 世界污染现状及治理[EB/OL]. [2015-01-21]. http://www. un. org/zh/sustainability/airpollution/maps. shtml |

| [26] | 世界卫生组织.执行委员会第一二三届会议,决议和决定[EB/OL]. [2015-01-21]. http://apps. who. int/gb/ebwha/pdf_files/EB122_2008_REC1/B122_2008_REC1-ch. pdf |

(编辑 赵晓娟)