2. 中国医学科学院 北京协和医学院 北京 100730

2. Chinese Academy of Meidical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing 100730, China

全球各国普遍面临人口老龄化、双重疾病负担、医疗费用快速上涨以及健康不公平等一系列卫生问题,应对这些问题需要整合医疗卫生资源。[1]因此,建立以基础保健为核心的医疗卫生服务体系,促进医疗资源纵向整合,形成医疗服务提供体系协调均衡发展,在整体提高医疗质量的同时控制和降低医疗费用,已经成为目前国际公认的医疗服务体系发展方向。[2,3]我国医疗卫生行业也围绕上述重大实践问题和理论问题积极探索研究[4,5],但实践进展迟缓。

台湾地区全民健保紧密围绕基层诊所和家庭医师核心功能,针对医疗卫生服务整合,探索实践家庭医师整合型照护计划,取得较好成绩,其实践经验可资借鉴。本文首先从筹资、医保支付制度、服务体系结构与市场化制度安排等方面,简要介绍台湾地区医疗卫生体制和基层医疗卫生服务体系概况。然后,对台湾地区“家庭医师整合型照护计划”的政策目标、组织结构和运行机制、医保支付制度等进行全面介绍。最后,对其经验进行归纳总结,以期对我国整合服务和家庭医生制度的实践提供一些启示。

台湾地区“卫生署”下设“国民健康局”、“疾病管制局”、“食品药物管理局”、“医政处”、“护理及健康照护处”等机构,对全社会的医疗卫生服务、食品药品经营进行监督管理,并直接管理28家署立医院。“卫生署”下设“健康保险局”,负责健康保险基金筹集、支付和管理,此外,财政承担的公共卫生服务经费也通过该局自上而下的系统统一核实拨付。台湾地区实行高度统一“大卫生”的体制,卫生行政部门既负责医疗卫生服务的资金筹集,也负责监管和提供部分医疗卫生服务,并通过“健保局”这一组织,承担卫生费用的统筹分配和服务购买职责,创新性地将传统的直接“补供方”的预算制模式转变为间接“补需方”,保证了卫生费用在统筹分配、服务购买、服务提供以及服务利用等关键环节中的政策目标的一致性、政策配套的协调性与完整性。[6]

1994年台湾地区出台全民健康保险法,1995年起全面实施强制性社会医疗保险制度。目前,参保率已近100%,实现了医保的全民覆盖。

台湾地区健保制度体现了高度的筹资公平性。以个人缴费水平为例,健保制度根据公众经济能力,划分六类保险对象,实行不同的健保保险费负担比例,收入高者缴费比例高,收入低或无收入者负担或不负担保险费。在个人医保待遇方面,民众不论所缴费用多少,去医保定点医疗机构看病时享受的医疗待遇标准完全一样。[7]在福利水平方面,健保支付范围广泛,支付额度充分,民众享受的医保福利宽厚[8], 民众医疗费用负担较轻[9]。

健保基金已然成为台湾地区医疗服务市场的单一付费者。健保不仅全民覆盖,而且规定,诊所和医院除了只能在诊金、特需病房住房费以及美容等项目自主定价之外,所有诊断、治疗、药品和耗材等服务项目一律按照健保规定的目录和价格执行,以此消除医疗机构试图增加自费服务项目诱导民众需求上升的潜在性,患者看病的自付费用很少。单一付费者的优势在于健保局运行管理成本低,购买力量强大,在实施总额预算、服务购买议价能力、规制服务提供方行为、决定医疗卫生服务体系结构和功能发展等方面,健保局发挥着举足轻重的作用。[10]

健保局为控制医疗费用快速上涨、改善收不抵支的情况,从1998年开始,逐步按照分类、封闭、封顶原则推行部门总额预算制度。所谓分类,就是分别以医院、西医基层(西医诊所)、中医门诊、牙医门诊和门诊洗肾等五大类别部门作为总额预算单元,确定各自的年度医疗费用给付总额。[11]所谓封闭,是指每一类机构都在本部门总额预算下展开竞争,各部门间的费用不能转移[12],即无论医院提供多少服务,都只能在医院总额中获得补偿,不会侵占或瓜分西医基层的预算总额。所谓封顶,即所有机构无论提供多少服务量,都将从已经确定的年度给付总额中获得补偿,不会导致医保费用超支。以2013年为例,确定给付的医疗费用总额预算为5 248.5亿元(新台币,下同),经过协商和厘定,分配到医院、西医基层、牙医门诊、中医门诊和门诊洗肾五大部门的总额预算额度分别占总额的64.9%、18.3%、6.9%、4.0%和5.9%。分类、封闭、封顶式总额预算制度对基层服务体系的发展起着十分重要的支持作用。分类总额预算制度将基层医疗服务和医院服务划分为各自独立的市场,基层诊所体系内的竞争和医院体系内的竞争在各自空间展开,医院和基层诊所之间、诊所医师与医院医师之间的利益各自独立,医院服务无法代替基层服务。这一制度设计对培育基层医疗卫生服务体系、提升基层医生专业自主权、消除基层与医院之间的利益竞争、建立双方合作信任关系发挥着至关重要的作用。[13]

部门总额预算制度实施过程中,中、西、牙医师公会均积极正面应对,高度发挥专业自治精神,在各自公会内部成立总额支付制度保险委员会,定制同业自治公约自律管理要点、审查办法、会员检举申诉作业要点、医疗费用管控办法、门诊就诊须知等行业管理条例等,以有效控制医疗资源合理分配,确保医疗服务品质。台湾地区的医师公会在政府和医疗院所之间扮演着重要的协调角色,起着重要的桥梁作用,成为推行医疗政策的助手。[14]

台湾地区医疗卫生服务提供体系主要由医学中心、区域医院、地区医院和基层医疗院所等四级架构组成[15,16],分别承担全台湾地区疑难重症疾病诊治和科学研究任务、承担区域性和地区性的教学和医疗服务以及基础保健(表1)。

| 表1 2013年台湾地区四级医疗机构数量及医师数分布 |

台湾地区医疗服务体系在结构、功能、数量和质量上均较为均衡。(1)基层医疗院所占医疗机构总数的95.7%,医院与诊所数量比达到1:41。大多数医生执业地点分散在基层。(2)医生素质总体较高,各级医疗机构的医生水平差距不悬殊。医学专业报考学生多,录取分数逐年提高。台湾地区医师法规定,医科学生经过七年专业训练才能当住院医师,再过两年实习,经考试合格方能成为独立的执业医师,才有资格独立为病人开处方。医学教育和训练系统保障了台湾地区医务人员个人素质整体较高、服务意识较强。民众不论到哪一级医疗机构都可以放心就诊,不用过多担心医疗水平。(3)基层医疗服务体系对优秀医生有着相当大的吸引力。一是基层诊所开业医师的收入与医院医师水平相当,部分专科诊所的医院医师收入甚至可以达到医院平均水平的4~8倍。二是基层工作负荷和压力相对较低,基层诊所医师所接诊病人数量虽然过百,但诊治疾病种类只有几种,医院医生每天接诊病人数量虽然较少,但面对疾病种类却很多,要付出很大精力用于看诊、解释和做特殊检查。台湾地区有越来越多的医师选择离开医院,做开业医师。[17]

台湾地区基层医疗服务体系由众多规模小、地理位置分散的诊所组成,市场集中度很低,专科服务众多,满足了民众对基层服务的众多需求。2014年,诊所数量达到19 981家,私人诊所占比97.3%,公立诊所占2.3%,私人诊所中85%以上为独立开业,15%为联合开业。[6]基层诊所分为西医诊所、中医诊所、口腔诊所三大类,西医诊所又包含家庭医学科、内科、外科、小儿科、妇科、呼吸内科、新陈代谢科、骨科、肝胆肠胃科、康复科、精神科、耳鼻喉科、眼科等专科诊所。

台湾地区基层诊所体系是一个自由进出的市场,没有政府规划限制。只要符合条件,每个医师都可以申请开设诊所。申请开业的医师条件是:医学院毕业,取得医师执照,在医院接受1年毕业后一般医学训练(post-graduate year training,PGY)、全科培训和3~6年的住院医师培训,取得专科医师执照后,即可到基层担任责任医师。诊所设立的报备流程约一个月左右即可完成,医师公会(相当于国内的学会和协会)和卫生行政部门分别进行资格审查和条件审查。

台湾地区基层诊所体系在“封顶+竞争”的市场中运行,充分运用“政府”和“市场”两只手,确保资源宏观配置与微观配置的双重效率。健保全民覆盖下,90%以上的诊所成为健保定点机构,民众看病个人付费比例低,健保付费成为诊所最主要来源,健保政策对诊所部门的资源配置以及医疗行为规制起决定性作用。基层诊所之间虽然相互竞争,但基层诊所的市场总量则由西医诊所的部门预算总额决定。以2013年为例,西医基层部门一共有10 100余家诊所,健保确定的西医诊所部门的总额预算为959.8亿元,这些诊所将在这一封顶的市场份额中展开竞争,实现市场机制下的动态均衡。其优势在于:对诊所个体而言,优胜劣汰,对诊所总体而言,不会出现“供给决定需求”现象。

台湾地区健保制度中,民众个人负担部分轻,可自由选择就医,虽充分保障了民众就医权益,但又极易造成民众四处重复就医或越级就医,造成医疗服务碎片化,医疗服务品质下降的同时健保财政负担沉重。[18]国际卫生改革经验显示,实施家庭医师制度,垂直整合医疗体系,有助于提升医疗品质的同时降低医疗成本。[19]

基于此,“健保局”于2003年开始,小规模推动“家庭医师整合性照护制度试办计划”,希望以此计划落实家庭医师制度,转变民众对家庭医师的观念,提高基层医疗服务质量和减少医疗浪费。2005年,该试办计划转为正式计划,即“家庭医师整合型照护计划”。

政策目标主要包括:(1)建立台湾地区家庭医师制度。提供民众周全性、协调性与连续性的医疗照护以及家庭和社区健康服务,落实全人、全家、全社区的“三全”整合性健康照护模式,即2A3C服务(accessibility, accountability, comprehensiveness, coordination , continuity)。(2)建立和强化基层诊所与医院间的互信与合作。(3)建立恰当的分级诊疗模式和双向转诊制度。(4)减少医疗资源浪费,促进医疗资源合理分配和医疗支出的合理控制。通过上述政策目标的实现,逐步为全民健保体系下实施家庭责任医师制度奠定基础。

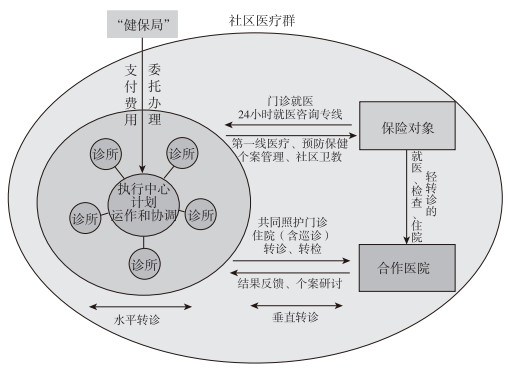

“家庭医师整合型照护计划”主要以“社区医疗群”的组织形式体现。“社区医疗群”的组织构架与运行示意图如下。

| 图1 台湾地区家庭医师整合型照护模式示意图 |

西医基层诊所医生自愿参加该计划,以同一社区内5家或5家以上特约西医诊所为单位组成,诊所医生组成“社区医师团队”。参与的医师条件是:1/2以上医师须有内、外、妇、儿或家庭医学科专科医师资格,每位医师参与计划前需完成20户及60人以上的健康档案建档。“社区医师团队”由社区医师自主管理,选举召集人,召集人承担“社区医疗群”的事务管理。组建“社区医师团队”的目的在于:(1)将原来单独分散执业的基层医生组织起来,作为社区照护网络的核心单位,建立基层医师相互间的互动与合作机制;(2)促进诊所在药品器材采购和管理方面的合作;(3)营造环境让基层医师由个别执业向联合执业的方向转型。

“社区医师团队”自行寻找社区医院(不限合作医院的数量,可以是地区医院、区域性医院或医学中心)作为合作对象,建立“社区医疗群”,形成合作关系,双方协定具体的转诊及合作方式。建立“社区医疗群”的目的在于:(1)消除基层诊所与医院之间的对立,建立民众对社区医生和社区医院的互信;(2)鼓励医院从封闭式转向开放式和半开放式经营;(3)促进医院和诊所之间的合作分工。

2003年计划试办之初,采取自愿免费形式招募会员。社区医疗群的基层医师在其诊所就诊的病人中招募家庭会员。民众以家庭为单位,采取自愿加入、自由选择社区生活圈中的家庭医生的形式,成为计划的“健康家庭会员”,会员无需缴纳交任何费用,但需签署同意书。

2010年4月,“健保局”修正计划,将高诊次患者作为“应照护族群”列为整合型照护计划的服务对象[20],进行健康管理,这部分病人数量约占总会员比例90%以上。所谓“应照护族群”,是指“前一年全台湾地区就医数据中,将有慢性病者及无慢性病者依医疗费用各分为十等分位,有慢性病者选取最高之5组,及无慢性病者选取最高之前1组”,这部分病人或是疾病严重度较高,或是有异常求医行为,实为家庭医生整合型照护制度的重点人群。

(1)组织成立社区医疗群;(2)为会员家庭建立健康档案;(3)建立良好的社区资讯系统,为参加“社区医疗群”的所有会员提供24小时的咨询、协调等资讯服务;(4)建立转诊制度和转诊模式;(5)营造健康社区,通过社区医师、社区医院和社区民众的三角互动关系,共同营造健康的身心环境。社区医师与合作医院共同建立以社区为范畴、民众为对象的社区照护网络,提供民众整体性的基础医疗与预防保健服务,促进基础医疗保健与医院服务之间的垂直整合,强化基础医疗保健和基础预防保健以及社区健康之间的横向整合。

“社区医疗群”的“共同照护门诊”设在合作医院内。在不影响基层诊所开业的前提下,每位基层医师每周到合作医院“共同照护门诊”出诊一次。通过该门诊,基层医师可将诊所的转诊会员病人安排到合作医院,利用医院仪器设备为病人做进一步诊疗,或与医院医生进行病例研讨、开展学术交流、或对转诊住院的家庭会员进行病房巡诊。[21] “共同照护门诊”起到社区家庭医生与医院间互动的桥梁作用,藉此克服基层与医院彼此缺乏合作的困难,逐步建立起基层诊所与医院的合作关系。

社区家庭医师承担平行转诊和垂直转诊服务。平行转诊是指会员病人在“社区医师团队”的诊所与其它诊所间进行转介,垂直转诊是指病人在诊所与合作医院间的转介。计划要求家庭医师提供的转诊服务包括:为病人制定转诊合作计划、安排病人转诊、追踪病人转诊至医院的治疗结果、病人转回后的治疗以及制定医疗服务质量的提升计划。

需要一提的是,照护计划中,仍然保留家庭会员自由就医的选择权,即病人可以经过社区医生转诊,也可以不经过转诊而直接到医院看病。此诱导型转诊的目的仍然是希望最大限度地减少民众对该计划的抵制,增加政策的认同度和参与度。

计划要求,“社区医疗群”为每一位家庭会员提供24小时紧急咨询电话服务。各家基层诊所在上午、下午和晚上设置三段就诊时间,可负责本诊所病人的电话服务,在夜间非门诊时段的紧急电话咨询服务则方式多样,可以是社区医师团队的轮班医师所在执业诊所或轮班医师在家住所提供、或者由合作医院的急诊室或电话呼叫中心承担,后者占主要形式。

健保局采用额外附加方式对西医基层的“家庭医师整合型照护试办计划”进行付费,即:在原有支付内容和支付方式基础上,为参加计划的西医基层诊所提供额外的费用补偿。“整合型照护计划”的费用支付方式经历三个阶段:(1)2003—2005年,为试办期,支付方式属于费用节约回馈型。(2)2006—2009年,为执行期,支付方式为健康回馈型。(3)2010—2015年,为改革期,采用上述两种形式的复合型支付方式,以期待更高品质与低成本的医疗服务价值。自2014年,“健保局”尝试探索建立家庭医师责任制度并实行论人计酬的方式。目前,一个“社区医疗群”平均可获得上限为350万新台币的年度“家庭医生整合型照护计划”专项补助款,其中,60%~80%支付给社区医生团队,20%~40%付给合作医院。

(1)年度预估费用(VC,virtual capital)。“健保局”每年依据会员的年龄、性别及先前疾病状况(风险校正因子),计算年度预估费用。(2)实际费用支出(AE,actual expenditure),“健保局”根据会员实际看病情况计算得到。VC-AE反映出家庭医生对这些会员整年照护管理的结果。以某一“社区医疗群”为例,从2009—2013年,累计服务了3 514名会员,这些会员5年的VC累计为8 979万元,AE为8 154万元,费用节约825万元,平均每一会员每年节约费用2 348元。健保局按照(VC-AE)的一定比例反馈给“社区医疗群”。[22]

为引导“社区医疗群”医疗行为,提高照护品质,达成更好的健康结果,健保局逐步改善医疗费用支付方式,从费用维度扩展到过程维度和结果维度,根据“社区医疗群”的品质指标达成情况给付医疗费用。希望经由健康回馈型的经营模式,激励家庭医师主动提供健康保健服务,强化民众形成健康生活方式,培养健康自我照护能力。目前品质评价指标体系包括四大类12项指标。

(1)组织指标(权重40%,以“社区医疗群”为计算单位):健康管理与个案卫教(10%)医疗群内门诊病人到健保云端药历系统的查询率;个案研讨、共同照护门诊、社区卫教宣导、病房巡诊(10%);医疗群会员住院经医疗群协助转诊(10%);24小时咨询专线(每群每年至少测试5次)(10%);完成安宁居家疗护教育训练或提供“全民健康保险在家医疗服务”(加5%)。(2)品质指标(权重30%):会员急诊率(排除外伤)(5%);疾病住院率(15%);会员固定就诊率(10%)。2010年,“健保局”将“应照护族群”列入照护计划的服务对象,同时新增“临床指标”有急诊率、住院率、针剂使用率、抗生素使用率,要求指标值比“应照护族群”低50百分位。(3)会员满意度(10%),由医疗群自测,健保分局分区抽测。(4)预防保健指标(20%):成人预防保健检查率(5%),子宫颈抹片检查率(5%),65岁以上老人流感疫苗注射率(5%),粪便潜血检查率(5%)。

家庭医师整合型照护计划从试办到正式实施,参与的服务提供者和会员人数逐年增加,并形成比较稳定的局面(表3)。从2003年试办计划开始到2013年,建立的社区医疗群达374个,参加的西医基层诊所和医师数不断增加,从最初不到2%增加并稳定在20%左右,参加的会员数量也不断增加,约占总参保人数的8%~9%。

| 表3 台湾地区家庭医师整合型照护计划的实施情况 |

台湾地区本地专项研究显示,90%以上的调查对象愿意通过家庭医师转诊以取代自行前往医院,66.3%的认为参加该计划可节省自行前往医院的等候时间,80.6%民众表示病情稳定后愿意回家庭医师诊所追踪,90%的民众表达以后有健康问题会先咨询家庭医师。[23,24]会员接受预防保健服务的比例高于非会员,以2010年为例:(1)成人预防保健检查率为51.87%(非会员34.92%);(2) 子宫颈抹片检查率为33.69%(非会员为28.51%)。

参加该计划的民众满意程度和整体评价高于未参加民众,满意度达8成;民众对24小时专线服务满意度达71.1%。新参加与未参加的患者比较,门诊费用约节省5.4%~8%,住院费用节省7.5%~20%。参加计划的医师特别是家庭医师对整体政策的满意度较高,认同该项计划促进和改善医患关系、提升病人照护品质、提高专业能力。[25]

“健保局”推进家庭医师整合型照护试办计划和正式实施计划,体现了发展医疗卫生服务体系结构和功能的清晰思路。通过实施计划,逐渐改善基层诊所之间分散经营以及基层和医院各自为政的局面,建立社区医师团队,构建社区医疗群;围绕全科医师的核心功能,制定医保支付制度,引导基层和医院优化医疗服务行为,改变民众就医行为,为后续实施建立家庭责任医师制度夯实基础。

2011年1月26日,台湾地区通过二代“健保法”。其第44条指出:“保险人为促进预防医学、落实转诊制度,并提升医疗品质与医患关系,应订定家庭责任医师制度。前项家庭责任医师制度之给付,应采论人计酬为实施原则,并依照顾对象之年龄、性别、疾病等校正后之人头费,计算当年度之给付总额。2013年1月1日,正式实施第二代健保制度,推进家庭责任医师制度。所谓家庭责任医师制度中的“责任”,内含五大责任:负责参保会员的疾病预防,成为会员的医疗守门员,提供第一线医疗服务,负责高医疗品质和医病关系,承担财务责任(论人计酬,论人支付)。通过实施家庭医生责任制度,不断完善医疗卫生服务体系的结构和功能,最终形成以人为中心、以体系为基础的家庭责任医师医疗服务体系。

台湾地区虽于1995年正式开办全民健康保险,但在1994年,则先行通过“全民健康保险法”。通过立法,为制度推进做了法律上的准备,使健保制度具有法律效应,成为统一各方行动的最高纲领,既有利于减少政治干预,又有利于前瞻性地促成各方就健保制度中的内容达成共识。

台湾地区健保制度在制度酝酿、设计和实施过程中,大量学习和汲取各国先进经验。例如,全民强制参保,形成单一付费方;突出公平筹资机制,致力于提供公平宽厚的福利包;建立总额预算和论人计酬的付费框架;实施家庭医师制度,凸显基础保健在卫生服务中核心地位等,这些内容均先后在两代“全民健康法”中有所表述。

践行上述先进理念,卫生体系要有良好的基础,台湾地区采取的是渐进性的实施策略。健保制度实施之初,“健保局”服务购买能力和监督能力尚未培育,加上基层诊所医疗技术水平不高,医院服务占据统治地位,民众长期形成自由择医习惯等现实情况,全面实践上述先进理念尚不具备条件。对此,“健保局”采取渐进性实施策略。从试办计划到正式计划;支付制度从按服务项目付费到分部门总额预算,再到基层诊所健康回馈型支付,最终向论人计酬方向迈进。健保为民众购买的服务也逐步从碎片化单一化医疗服务到家庭医师整合型照护,再藉家庭责任医师计划,最终向个人、家庭、社区的医疗卫生服务迈进。

台湾地区实行统一的大卫生管理体制,有力地保障了卫生政策的目标性强,协调性高,各类工作统筹推进,步调一致,有效避免了的政策低效。例如分类部门总额预算、医药分业、医师诊疗费提升、部分负担制、“社区医疗群”计划、分级医疗和转诊等多项配套措施均共同推进。由于上述诸种政策优势,台湾地区医疗保健体系以相对较低的费用获得了较好的卫生系统绩效。

家庭医师提供的七大核心功能包括第一线医疗服务、可及性、协调性、综合性、以家庭为中心、以社区为范围、以预防为导向等服务,这七大功能共同作用,形成了家庭医师的优势,这正是基础保健的根本所在。[26]台湾地区“家庭医师整合型照护计划”的政策目标、工作任务、服务模式以及医保付费制度设计均紧紧围绕七大核心功能展开,始终致力于强化家庭医生服务功能和资源支持系统,致力于提供以民众为中心的医疗卫生服务,以适合台湾地区具体情况的方式,践行世界卫生服务的先进理念与改革趋势。[26,27]

在以医院服务为主导的医疗卫生服务体系下,建立家庭医生制度面临重重困难,其中关系到各方医疗行为的调整、医疗资源的重新分配、医疗费用支付制度的跟进配合,也涉及到基层机构和医院之间、社区医生与医院专科医生之间、基层医疗机构与社区医疗机构之间的互动和联接。由于基础薄弱,利益方众多,问题复杂,台湾地区健保采取渐进性策略实践,先是小范围试办,发现问题、取得经验,完善制度后再转化为正式计划。通过逐步提升基层全科医师服务能力,强化全科服务模式,促进了基层与医院间的互动、互信与合作,为后续家庭责任医师制度推进打下良好基础。

在渐进性改革中,采用诱导性而非强制性策略,使计划顺利实施。对基层医师和医院,也采取自愿形式加入计划,并同步给予医保付费支持。对参保人,通过自愿和免费形式,招募家庭会员,提供转诊、24小时紧急咨询电话等服务,让会员享有增值服务而无需支付费用,同时,仍然保留其自由择医的权利,促使民众增加对政策的认同和依从,增加其对基层全科医生的忠诚度,提高在基层诊所的固定就诊率。

在社会健康保险为筹资主体的卫生体系下,家庭医生制度的发展,离不开医保的支撑。“家庭医师整合型照护计划”要求家庭医师额外花费时间和精力在提供转诊服务、24小时紧急电话咨询方服务、预防保健以及社区卫教等方面。“健保局”在开始推进试办计划之初,即同步跟进医疗费用支付制度的配合,保障该计划的持续实施。

健保局对整合型照护计划的政策目标、工作任务、支付方式、指标评价进行了统一的顶层设计,对计划的具体运行,则允许采取灵活多样化形式。从“社区医师团队”组建和管理,到“社区医疗群”组建和运行,均采取自主管理和协商模式,各行业公会积极应对参与,最大限度地发挥各参与方的自主性和专业价值,促进各方相互尊重和同行之间的相互制约。

国内目前主要有医联体和家庭医生签约式服务两种整合卫生服务的探索形式。前者的政策目的是通过医院带动基层医疗技术水平提高,促进服务下沉社区;后者是紧密化社区全科医生与病人的关系,促进社区首诊早日实现。总体而言,对基层医疗卫生机构发展建设的思路仍然局限于基层机构“分流”病人功能的发展思路,显然不能与全科医生核心功能的内涵相对应。作为我国全科医生实践重要场所的基层医疗卫生机构的发展建设,还需要回归到社区全科医生核心功能的应有之义,即:赋予社区全科医生第一线医疗服务功能之外,还要重视和强化基层机构在地理上、时间上和空间上的可及性服务、在垂直整合与横向整合中的协调性服务、医生与患者之间人际关系上的连续性服务、融医疗、照护和预防保健服务为一体的综合性服务。通过全科医生向病人提供功能服务,促进基层医疗卫生服务体系全面“转型升级”。

全科医师制度建设和整合卫生服务两者关系密切,相辅相成。前者是后者的基础,后者是前者的目的。在实践探索中,将全科医师制度建设与整合服务结合起来,以全科医生核心功能服务作为出发点和落脚点,系统设计整合服务计划,包括建立清晰明确的政策目标、具体的工作任务、适宜的服务模式、相容的激励机制、针对性的绩效评价和绩效购买等。

基于基层医疗服务能力薄弱的现状,我国整合卫生服务的实践可考虑分两个阶段梯度推进。第一个阶段将整合卫生服务作为手段,致力于提高基层医疗卫生服务体系的核心功能和特征功能,逐步打下实施全科医生制度的基础。第二个阶段将整合服务作为目的,积极发挥全科医生核心功能,促进基层与医院之间、全科医生与专科医生之间的互动协作信任,为居民提供可及、连续、协调、综合的医疗卫生服务。

目前大陆地区在家庭医生制度和整合卫生服务的探索中,主要有家庭医生签约式服务度和医联体两种形式,均以卫生行政部门为主要推动力。医联体的提议、组建和运行,高度依赖卫生行政部门的“拉郎配”,家庭医生签约式服务也是由卫生行政部门作为医改任务由上向下强力推进。短期内,行政部门的引导和倡导尚可起到一定作用。但长期看,缺乏政策资源和资金资源的支持下,各方行为主体缺乏内生动力,导致两种实践均行动迟缓和步履艰难,难以深入推进和持续展开。

我国主要以社会医疗保险作为卫生筹资的主要来源,医保政策在病人就医行为和医院行医行为中起主导作用。因此,实践整合的卫生服务,需要医疗和医保部门政策协同,特别是医保资金资源和政策资源的支撑。整合卫生服务中,家庭医生的可及、协调、连续、综合的“一揽子”服务,需要专业知识技能和劳动时间的投入,应尊重价值规律,正面回应社区全科医生的劳动报酬,为整合服务支付应有的资金[29]。针对医联体,应以向病人提供整合服务为最终目的,以机构间的组织整合作为工具。创新医保费用支付方式,建立利益间隔机制,避免基层与医院之间形成利益竞争;建立利益分享机制,促使基层和医院之间形成互动合作的内生动力,才能保证整合卫生服务和全科医生制度的稳定和可持续发展。

总体而言,大陆与台湾地区均是以社会医疗保险作为主要卫生筹资来源,且两岸文化同源,台湾地区健保制度建立以前的卫生服务体系的结构和基础与我国目前的情形相似,我们可以从台湾地区的健保制度和家庭医师整合型照护计划的实践中,获取很多丰富经验和启发。

| [1] | 代涛, 陈瑶, 韦潇. 医疗卫生服务体系整合: 国际视角与中国实践[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(9): 1-9. |

| [2] | Richard B, Saltman, Ana Rico, Wienke Boerma. Primary Care in the Driver's seat[M]. Buckingham: Open University Press, 2006. |

| [3] | WHO. 2008年世界卫生组织报告: 基础保健—过去重要, 现在更重要[R]. 2008. |

| [4] | 张亮, 唐文熙. 基于“深水区”医改和“整合理论”升级的健康整合[J]. 医学与社会, 2014, 27(8): 1-4. |

| [5] | 匡莉, 甘远洪, 吴颖芳. “纵向整合”的医疗服务提供体系及其整合机制研究[J]. 中国卫生事业管理, 2012(8): 564-602. |

| [6] | 文武. 台湾医疗卫生体制及其启示[J]. 中国财政, 2011(3): 70-73. |

| [7] | 赵湘平. 台湾全民健康保险制度借鉴[J]. 中国医疗保险, 2011(7): 68-70. |

| [8] | 朱婷. 中国大陆全民医保与台湾地区全民健保福利性之比较[J]. 西北人口, 2012, 33(4): 47-51. |

| [9] | 方匡南, 马双鸽, 谢邦昌. 台湾居民医疗保险、医疗支出调查及启示[J]. 台湾研究, 2012(3): 46-52. |

| [10] | 付晨, 张钢. 台湾地区医疗卫生管理体制的启示和借鉴[J]. 中国卫生资源, 2007, 10(1): 24-26. |

| [11] | 毛雪莹, 赵斌, 曹琦. 台湾地区全民健保总额预算制度设计与运行效果评价[J]. 中国医院管理, 2014, 34(3): 78-80. |

| [12] | 王超群, 顾雪非. 台湾地区全民健康保险总额预算制度:运行机制及启示[J]. 中国卫生政策研究, 2014, 7(3): 49-56. |

| [13] | 海康. 台湾的西医基层总额支付制度[J]. 国际医药卫生导报, 2002(5): 29-30. |

| [14] | 刘丽伟. 台湾医务行政管理体制及其发展简史[J]. 中华医史杂志, 2005, 35(1): 17-21. |

| [15] | 参考数据:2013年台湾地区执业医师、医疗机构统计 |

| [16] | 2013年台湾地区执业医师、医疗机构统计[M]. 台中县: 歌德艺术中心, 2004. |

| [17] | 莫振东, 周庆明, 苏文勇, 等. 台湾耳鼻喉科基层诊所概况[J]. 中国医学文摘耳鼻喉科学, 2011, 26(3): 133. |

| [18] | 蔡佳洵. 利用全民健保研究数据库探讨台湾民众手术前重复就医次数与决策期间的关键性因素[R] . 2003. |

| [19] | 叶乃纶, 朱家纬, 詹其峰, 等. 小区整合式照护之成效:系统性文献回顾[J]. 台湾医学, 2012, 16(2): 112-120. |

| [20] | 2010年「全民健康保险家庭医师整合性照护制度计划」 |

| [21] | 许佑任, 徐富坑, 李显章, 等. 基层医师对“家庭医师整合性照护试办计划”成效评估[J]. 台湾家医志, 2006, 16(1): 13-26. |

| [22] | 2015年海峡两岸四地全科医学研讨会[C]. 台湾: 台北, 2015. |

| [23] | 张必正, 郭斐然, 李汝礼, 等. 台湾家庭医师整合照护计划的执行成效与未来展望[J]. 台湾医界, 2011, 54(8): 56-60. |

| [24] | 黄建勋, 洪寿宏, 刘文俊, 等. “家庭医师整合性照护制度”双向转诊民众意见调查[J]. 台湾家庭医学研究, 2006, 4(2): 61-69. |

| [25] | 颜似绫, 詹其峰, 梁继权, 等. 社区医疗群家庭医生对全民健保家庭医师整合性照护试办计划政策满意度调查[J]. 台湾家医志, 2008, 18(1): 11-21. |

| [26] | Tsung-Mei Cheng. Taiwan's New National Health Insurance Program: Genesis And Experience So Far[J]. Health Affairs. 2003, 22(3): 61-76. |

| [27] | Jui-Fen Rachel Lu, William C. Hsiao. Does Universal Health Insurance Make Health Care Unaffordable? Lessons From Taiwan[J]. Health Affairs, 2003, 22(3): 77-88. |

| [28] | Starfield B. Primary care: balancing health needs, services, and technology[R]. Oxford University Press, 1998. |

| [29] | 匡莉. 基于全科医疗的“社区首诊和双向转诊责任制”政策框架及要素[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(2): 19-26. |

(编辑 薛 云)