2. 武汉大学全球健康研究中心 湖北武汉 430072

2. Global Health Institute, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China

基层医疗卫生机构是我国三级医疗卫生服务体系必不可少的一环。然而,我国基层医疗卫生机构处于庞大等级体系的最底端,始终积弱不振。[1]大医院与基层医疗卫生机构之间缺乏有效的利益协调和分配机制,医保制度在分工协作中的引导协调作用尚未充分发挥。[2]基层首诊效果不佳,基层医疗卫生机构的门诊和住院人数占比未增加,患者及医保资金被大医院“虹吸”。[3]居民到基层医疗卫生机构就诊意愿低,患者满意度、群众获得感较差。[4]

新冠肺炎疫情的爆发更加暴露了上述问题的严重性,患者涌向大医院,基层医疗卫生机构未能起到首诊分流作用,“医疗挤兑”严重,就医秩序混乱。疫情后如何改进基层医疗卫生服务体系成为社会关注和研究的热点。为此,本文基于湖北省武汉市调研情况,从利益相关者视角分析疫情防控中基层医疗卫生机构现存的问题和原因,并探究了新冠肺炎疫情对基层医疗卫生服务体系建设带来的机遇和挑战,从不同利益主体的视角提出了疫情后基层医疗卫生服务体系建设的优化策略,为卫生行政部门决策提供理论依据。

1 基于利益相关者理论分析 1.1 利益相关者理论1963年斯坦福大学研究所首次提出利益相关者理论,美国经济学者认为利益相关者是指能够影响一个组织或被组织所影响的任何团体或个人。[5]20世纪90年代,该理论逐渐应用于卫生领域各方面的研究,具有很强的适用性。[6]新冠肺炎疫情当中,基层医疗卫生服务体系涉及到供给方、需求方、管理方和筹资方等多个组织机构和个人,各个主体在其中掌握不同资源并扮演不同角色。充分认识并平衡各方利益诉求,使各主体利益一致,共同为疫情常态化防控下基层医疗卫生服务体系建设而服务尤为重要。

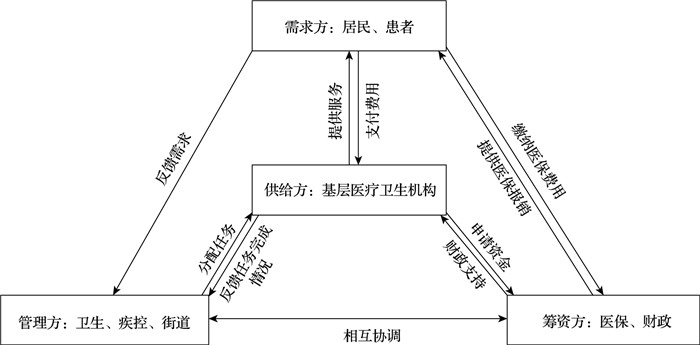

1.2 疫情防控中基层医疗卫生服务体系利益相关者分析新冠肺炎疫情防控中,基层医疗卫生服务体系涉及患者、基层医疗卫生机构、卫生部门、疾控部门、医保部门、财政部门、街道办等。患者作为需求方,需要得到及时、优质、连续、费用可承受的医疗服务和疫情防控措施;基层医疗卫生机构作为供给方,需要提供患者和疑似病例筛查、诊疗和隔离点医疗服务等工作,也要承担密切接触者随访和流行病调查、消毒杀菌等疾控部门的任务,还要参与街道社区联防联控的组织协调、社区卡口值班、宣教维稳等工作;卫生部门、疾控部门、街道办都可以作为管理方,向基层医疗卫生机构分派任务;医保部门和财政部门作为筹资方,需要做好新冠肺炎患者的医保工作并预拨资金给基层医疗卫生机构以维持正常运行。各利益相关者模型见图 1。

|

图 1 新冠肺炎疫情中基层医疗卫生服务体系利益相关者模型 |

习总书记指出:社区是疫情联防联控的第一线,也是外防输入、内防扩散最有效的防线。然而,自疫情开始,社区卫生服务机构骨干大量被抽调,工作任务繁杂繁重。在疫情防控中,基层医疗卫生机构既面临床位、设备缺乏等硬性条件制约,也存在人员缺少、卫生技术人员占比低等问题,难以胜任防控需要。同时,武汉市分级诊疗制度尚未形成,社区家庭医生签约率低,居民信任度低,疫情高峰时期,大量发热病人、疑似患者直奔定点医院或二、三级医院,出现武汉市有史以来罕见的医疗“挤兑”混乱现象。疫情中期,在全市所有二、三级医院无法承受的情况下,政府及时出台强制政策,要求社区卫生服务中心承担首诊和转诊任务。至此,社区发热患者、确诊病例、疑似病例和密切接触者分检诊疗才恢复有序状态,也极大缓解了新冠肺炎定点医院医疗救治压力,有效减少了社区传播扩散,降低了社区发病人数。

2.1 筹资方:基层医疗卫生机构基础设施、信息化建设滞后 2.1.1 硬件条件和设备落后调查发现,很多基层医疗卫生服务机构房屋建筑面积不足,有些机构将其他用途的建筑用来开展医疗卫生业务。多数社区卫生服务中心未设置发热门诊,无三区两通道,仅有分诊台,不能起到有效分流发热患者的作用,疫情期间难以满足社区集中隔离和治疗的需要,且存在交叉感染的风险。基层医疗卫生机构最好的设备为DR和彩超。有基层医疗卫生机构如人员表示,“因设备问题只能对新冠肺炎做出初筛,不能确诊,基层发热门诊增加了患者就诊时间”、“针对此次疫情,如果配置CT,就能够在基层筛查确诊新冠肺炎患者并将轻症患者管理好,对于新冠肺炎患者救治及疫情控制应更有利”。

2.1.2 信息化建设滞后各基层医疗卫生机构之间信息系统建设进度和功能不尽相同,很多没有完整的HIS、PACS、LIS、RIS系统;疫情防控中,与基层相关的业务工作系统和模块众多,各模块之间互不连通,信息需要反复录入,极大耗费基层一线医护人员的时间和精力;二、三级医院与基层医疗卫生机构之间,数据和诊疗记录不能共享,难以实现“上下联动”,严重影响了社区防控和提早预警的效率。

2.2 管理方:基层医疗卫生机构组织领导混乱,管理体制不顺 2.2.1 疫情期间部分地区疫情防控工作组织领导混乱在利益相关者分析中,管理者不仅包括卫生部门,还包括疾控部门和街道社区,基层医疗卫生机构的管理部门过多,部分政策措施缺乏统筹协调,口径不一,给基层医疗卫生机构执行政策带来难度,数据填报类工作更是繁杂;有的工作多头布置,开会、检查频繁,迫于“问责”,基层医疗卫生机构不得不耗费大量精力被动应对。

2.2.2 基层医疗卫生机构承担了大量职责范围以外的工作任务由于管理者多且缺乏协调,基层医疗卫生机构承担各种临时分配的任务,反而导致自身职责不能保质保量完成。调查发现,部分疫情严重地区,疾控部门人手不够,区卫生健康局将大量社区消杀、流调工作交由社区卫生服务机构承担;部分封控卡口人员不足,街道要求社区卫生服务机构派人值守。

2.2.3 管理体制不顺,社区卫生服务机构主动性没有得到充分发挥社区卫生服务中心上级主管部门是区卫生健康局,但实际工作多在街道、社区开展,社区卫生服务机构与街道、社区之间协调对接工作机制缺乏制度上的安排,彼此缺乏了解。因此,疫情期间,有的地方出现彼此协调衔接不够密切,制约了社区卫生中心在社区防控中的专业主体性和主动性发挥。

2.3 供给方:人力资源不足,健康“守门人”一度失守 2.3.1 基层卫生人力严重不足根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》的要求,到2020年,每千常住人口基层卫生人员数要大于3.5人。而武汉市每千常住人口基层卫生人员仅2.7人,执业(助理)医师不足1人。疫情期间,“方舱”医院、定点隔离点从基层医疗卫生机构抽调大量人员,调查发现,蔡甸区疫情期间抽调324人,占基层职工总数的35.8%。更有医护人员感染,导致多名密切接触者同时被隔离,基层医疗卫生机构无法正常运转,甚至出现停诊歇业的现象。综上,“先天”数量不足,“后天”抽调减员,致使基层医疗卫生机构投入社区疫情防控和机构运营的卫生人力严重不足。

2.3.2 疫情防控期间部分社区健康“守门人”一度失守基层医疗卫生机构是以社区为范围,家庭为单位,面向居民健康需求,融防治功能为一体,提供方便、有效、连续的综合服务机构,是链接社区和医院的纽带;基层卫生人员是居民的健康“守门人”。但是,武汉疫情期间,一些社区卫生服务中心“纽带”断裂,出现社区疫情和居民健康“失守”的混乱场面。基层医疗卫生机构未能起到网底作用,导致相当部分因普通感冒等导致的发热患者由于缺乏分检、分流机制而涌向大医院。[7]

2.4 需求方:居民和患者缺乏理性,其他疾病就医和购药困难 2.4.1 居民面对疫情恐慌,缺乏理性应对策略疫情初期,突如其来的新型冠状病毒由于传染性强和未知性,加之医疗床位、资源缺乏,政府信息发布不及时,社区居民普遍卫生意识淡薄,传染病防控知识匮乏,面对疫情,没有任何应对策略,造成居民恐慌无序,患者涌向大医院,导致医院就诊排队长、入院难、出院慢,给医院发热门诊带来了极大的运行压力,并且大大增加了感染风险。武汉封城时间长,居民长时间自我隔离或集中隔离,心理问题、精神抑郁问题增加。

2.4.2 非新冠肺炎患者就医和购药困难疫情防控特殊时期,社会各方都将注意力放在新冠肺炎疫情防控和患者治疗上,正常医疗服务和医疗秩序被打乱,其他疾病患者就医和慢性病患者等长期用药人群购药困难。武汉市疫情防控指挥部于2020年2月21日专门增设“非新冠肺炎医疗救治组”,保障非新冠肺炎患者正常就医。在疫情中期,社区门诊重症(慢性)疾病以及特殊病种维持性用药购药难一度成为社会焦点。按现行武汉市医保政策,凡办理了门诊重症的参保人员,可持社保卡在选定的一家定点医疗机构和一家定点零售药店就医购药。因此,绝大多数参保人员选择一家三甲医院作为定点医院,很少选择社区卫生服务中心和乡镇卫生院。疫情期间所有三甲医院普通门诊停诊,社区卫生服务中心虽在“患者身边”,因不是门诊重症定点机构,医保结算难,同时,受基层基本药物配备政策限制,绝大多数社区卫生服务机构没有配备这类患者所需药物。因此,造成全市门诊重症(慢性病)患者就医购药难问题。

3 主要原因 3.1 筹资方:财政投入不足,医保政策缺乏足够支持 3.1.1 政府投入不足,基础条件薄弱武汉市社区卫生服务中心、乡镇卫生院包括2类:一部分属于公益一类机构,全额财政拨款;一部分属于公益二类,实行差额拨款。全市71所乡镇卫生院中,有60家属于差额拨款单位。目前,针对差额预算的基层医疗卫生机构,财政投入主要包括业务用房租金、部分编制人员经费、公共卫生服务项目经费以及专项经费等,自筹比例大;针对政府办的全额拨款基层医疗卫生机构,财政按其在编人员(定编数)人员经费的60%(约6万/年)拨付基层医务人员经费。虽较以往保障口径有了大幅提高(60%提高到80%),但因基层编制名额不足,在编人员少、非在编人员多,因此,财政拨款经费与实际需要仍有缺口。

3.1.2 医保政策对分级诊疗政策缺乏足够支持武汉市医保报销目录入院病种标准根据二、三级医院制定,重症、慢病患者在定点药店购药可报销,但在基层医疗卫生机构门诊就诊用药无法报销,且住院人均报销费用低,手术、慢性病、康复等住院治疗缺乏相应结算政策。武汉市医保基金实行总额预付的管理方式,基层医疗卫生机构总额占比过低。2016—2018年医保收入统计数据显示,全市政府办社区卫生服务中心,医保分配总额依次为118.9万元、96.0万元、64.8万元,呈逐年下降趋势。门诊重症、慢病患者仅允许选择一家定点医疗机构,因此患者多选择上级医院而非基层医疗卫生机构。

3.2 管理方:部分政策限制基层发展,缺乏与当地政府联动机制 3.2.1 医联体上下转诊不畅武汉市大部分基层医疗卫生机构与上级医疗机构建立了医联体合作关系。但双向转诊难以落实,转诊中能上不能下。基层医疗卫生机构未能得到充分发展,大医院虹吸作用严重。大型医院人满为患、不断扩张发展,与基层医疗卫生机构病源不足、病床闲置形成鲜明对比。不同医疗机构间利益冲突是双向转诊工作开展的主要障碍。

3.2.2 药品政策限制基层医疗机构用药政府办基层医疗卫生机构仅能通过药品集中采购平台购药,因而无法采购到一些常见慢性病患者用药,与医院用药目录不能有效衔接,基层医疗卫生机构缺少药品导致部分慢性病患者不得不选择医院复诊购药。基本药物制度政策要求,基层医疗卫生机构使用基本药物目录的药品占比不低于80%,为了获得基本药物政策补贴,基层医疗卫生机构采购基本药物比例高达90%,进一步限制了基层医疗机构药品配备的种类和数量,限制了患者基层就诊。[8]

3.3 供给方:缺乏活力和主动性,传染病防控意识淡薄 3.3.1 基层医疗卫生机构缺乏活力和主动性相关部门对基层医疗卫生机构的限制太多,基层医疗卫生机构院长(主任)几乎没有“财权”、“人权”,只有“事权”,缺乏自主性。部分基层医疗卫生机构实行收支两条线管理,缺乏有效的考核奖励机制,一线人员和行政、公卫、后勤没有明显差距,同岗位医护之间没有工作量考核奖励差距,多干少干一个样。基层医务人员事业发展动力不足,岗位认同感和荣誉感不强。

3.3.2 传染病防控意识淡薄,平时预案和演练形式化长期以来,包括基层医疗卫生机构在内的各级各类医疗卫生机构传染病防控意识淡薄,对传染病防控重要性的认识不足,对相关工作的人力、物力和财力投入不足,相关负责人员频繁更替,防控工作缺乏持续性。突发公共卫生事件应急处理预案和演练不够,缺乏实战经验。虽然基层医疗卫生机构有各类公共卫生事件处理预案,每年都进行应急演练,但是形式大于内容,主要为了应付考核,与街道、社区缺乏联动。

3.4 需求方:慢病药品需求迫切,卫生防控知识匮乏 3.4.1 慢性病患者药品需求难以满足疫情期间全国各地普遍采取全面封控措施,慢性病患者由于长期用药,无法自行外出购买药品,出现严重的药品供应保障不及时。部分地区由村医统计药品需求,上报卫生院,卫生院药品科科长外出统一购买,但由于所需药品品规、厂家繁多不一,患者多认准某一种药品,代购方式亦难以满足患者需要。

3.4.2 人民群众卫生防控知识匮乏由于爱国卫生运动管理体制不断变更,乡村爱国卫生运动多着重环境卫生整治,人民群众卫生防控知识较差,传染病防控意识薄弱。疫情防控中,各地极为重视疫情防控宣传方面工作,通过宣传车、宣传页、电视、广播、小视频、微信公众号等多种方式,才使人民群众养成戴口罩、勤洗手、居家隔离等良好的卫生习惯和疫情防控意识。

4 疫情后基层医疗卫生服务体系建设策略重大突发公共卫生事件仅仅依靠大型医疗机构无法控制,需要扎实有效的社区防控来控制疫情扩散蔓延;仅有疫情网无法缩短卫生应急事件的响应时间,公共卫生应是预防、临床、社区三者的有机融合;预防工作是全社会、全民族的整体工程,而基层医疗服务体系是防止病情发展,及时恢复居民健康和指导更好预防的最重要一环;关口前移、源头把控凸显了社区卫生服务机构在疫情防治中的“守门人”和“网底”职能;基层医疗卫生机构应对日常医疗诊疗能力建设应常抓不懈,不断提高基层医疗服务能力,以医疗服务推动公共卫生服务。

4.1 加大财政投入和医保倾斜,夯实基层医疗卫生服务平台从筹资方的角度,应该提高相关政府部门对基层医疗服务能力重要性的认识,加大财政对基层医疗卫生机构房屋、设备等硬件和信息化建设的投入,促进医保基金向基层医疗卫生机构倾斜。

4.1.1 实施基层医疗卫生机构“新基建工程”按照“平战结合”要求,本着“填平补齐”原则,在逐个评估基础上,对所有政府办基层医疗卫生机构实施重建、扩建和改建工程,高标准配齐基层医疗卫生机构房屋、床位、设施设备和人员编制。所有基层医疗卫生机构至少要预留一间诊室及与之匹配的相关工作区域,作为公共卫生应急时期的临时用房,建立专门的三区两通道。平时作为基本业务用房,战时可以迅速转为发热门诊。[9]

4.1.2 医保政策向基层倾斜发达国家经验表明,医保基金只有向基层倾斜,向家庭医生倾斜,做好疾病健康管理,减少住院率,方可提高医保资金效率,更好保证参保人权益。[10]因此,在保证医保资金安全的前提下,积极引导医保资金下沉基层,进一步改革完善医保总额预算方式,将总额预算标准由前三年的平均报销额调整为按服务人口预算的方式,大幅度提高基层医疗卫生机构区域内基本医保基金的年度预算支付总额。其次,降低医保起付线,提高基层医疗卫生机构报销比例,从基层医疗卫生机构上转的住院病人,起付线累计计算,从上级医院下转到基层医疗卫生机构的住院病人,取消起付线,吸引居民更多利用基层医疗服务;最后,按照基本医保基金“总额预算、过程监督、超支分担、结余留用”支付方式,在基层医疗卫生机构推行普通门诊按人头付费为主的支付方式改革,逐步建立医保门诊统筹制度。[11]

4.1.3 推动市级统一的基层医疗卫生信息化建设工程持续加强基层信息化建设和应用,实现基层医疗卫生机构检验、影像、心电、脑电、病理等信息与区级及以上医院诊断中心互联互通、技术共享,让群众在基层也能享受大医院的服务水准;发挥居民健康档案的基础性作用,充分利用人工智能、信息技术等手段,开展网格化管理、健康宣教、健康监测和跟踪服务、随访服务、传染风险评估等服务。

4.2 实施“三医联动”改革,促进分级诊疗制度建设从管理方的角度,卫生健康系统要对基层医疗卫生机构建设给予充分的政策支持,激发基层活力,疾控机构要加强与基层的联系,在每个基层医疗卫生机构培养一名疾控专家,并建立定期指导制度,发挥党建优势,设置乡镇(街道)卫生健康工作委员会,加强乡镇(街道)政府对卫生事业的重视。

4.2.1 促进分级诊疗制度建设,提高医防融合服务水平疫情防控中,“方舱”医院、定点医院经验表明,分级诊疗在特殊情况下可行,效果也非常好。(1)应当抓住疫情防控契机,强化基层首诊和转诊制度。[12]多方筹措资金,组建家庭签约服务团队,切实提高居民签约服务率;(2)设立基层卫生人才引进和提升计划,加大临床医学人才引进力度,开展全科医学和健康管理培训服务,扩大基层医疗卫生机构全科医生和健康管理师人才队伍,切实加强医防融合,密切医院与公共卫生机构和基层医疗机构的联系[13],切实改变基层医疗卫生机构服务内容和服务模式,与二、三级医院走差异化互补发展之路;(3)进一步健全城市医共(联)体建设,完善医联体纵向分工协作机制。[14]

4.2.2 完善基层医疗卫生机构药品采购、配备和使用政策首先,完善武汉市药品集中采购方式,切实降低药品虚高价格,尽快将现有的公立医院药品集中采购平台和基层医疗卫生机构基本药物集中采购平台合二为一;其次,完善现有的基层医疗卫生机构基本药物配备使用政策,鼓励优先采购使用基本药物,积极探索基本药物基层购买使用优惠政策。[15]同时,为了方便社区门诊重症、慢病患者复诊购药问题,尽快调整基层医疗卫生机构药品使用目录,更好实现上下衔接;再次,积极探索基层医疗卫生机构医疗服务与药品分开支付及医保基金直接结算制度;最后,强化基层合理用药,通过互联网技术实施处方点评制度,试点基层药师服务收费制度。

4.2.3 简政放权,激发基层活力政府办乡镇卫生院、社区卫生服务中心,全部落实“一类保障、二类管理”;改革政府绩效考核方式以及基层医疗卫生机构内部绩效考核分配制度,落实“两个允许”精神[16];改革基层医疗卫生机构医疗卫生技术人员招聘录用制度。让基层医疗卫生机构财权、人权和事权相匹配。

4.3 提高基层医疗卫生服务能力,规范发热门诊建设作为供给方,基层医疗卫生机构要主动作为,改革绩效工资分配制度,提高基层医务人员待遇,引进优秀人才扎根基层。进一步规范基层医疗卫生机构建设标准和医疗规范,设置发热门诊和预检分诊。

4.3.1 基层医疗卫生机构主动采取措施提高服务能力基层医疗卫生机构要主动作为,抓紧疫情防控契机,争取相关政策和领导支持。在政策允许范围内,大力引进优秀人才,提高基层医务人员待遇。完善薪酬绩效激励机制,提高基层医务人员工作积极性。加强乡村医生以病种为中心的培训和再教育,通过精准到人、精准到病的培训,提高基层医务人员业务水平。

4.3.2 规范基层发热门诊建设,发挥基层“哨点”作用基层主动做好发热门诊建设,规范设置“三区两通道”,配备必要的设备和专职人员,按照“平战结合”的原则,既满足日常疾病诊疗服务,也随时准备应对有可能来临的秋冬季疫情。对所有进入医疗机构人员进行预检分诊,发热患者直接转到发热门诊,避免其进入普通诊室与其他患者接触。充分发挥信息化和智能化设备的作用,对所有进出医疗机构人员身份、时间、健康状况进行登记备份,基层作为疫情防控的前沿“哨点”,要起到及时发现和筛查患者的作用。

4.4 完善社区联防联控机制,共创健康社区从居民和患者的角度,要加强宣传教育,引导患者到基层就医,将大健康理念融入居民日常健康生活。

4.4.1 创新社区组织领导机制将乡镇(街道)政府卫生计生办改设为卫生健康办,由副乡镇镇长担任负责人,负责辖区内卫生健康、疾控预防、公共卫生、爱国卫生、计划生育等一系列内容,建立乡镇卫生院的卫健局和乡镇(街道)双重领导机制;设置乡镇卫生健康工作委员会,由乡镇书记任负责人,卫生院、派出所、市场监管局等机构负责人任成员,疫情防控等战时机制下迅速启动。将优秀社区医生骨干,优先推荐进入社区居委会“两委”。从组织领导体系方面,健全社区重大疾病和重大疫情共治机制,形成联防联控强大组织力和保障力。

4.4.2 加强基层党建,家庭医生与基层党建相辅相成发挥体制机制优势,将社区卫生服务中心的党员骨干家庭医生团队纳入街道和社区“基层党建+”[17],由街道、社区党组织帮助完善家庭签约服务,反之,家庭签约服务团队又进一步丰富、夯实社区党建为民服务内涵,形成社区基层党建和社区管理服务模式。[18]

4.4.3 增强居民基层就医意识,倡导健康文明生活方式要抓好基层群众宣传教育,引导居民主动到基层就医。有计划地定期开展社区健康教育和疫情防控演练;倡导将健康融入社区居民生活,将健康融入社区治理,持续开展健康家庭、健康社区(乡镇)创建活动,探索健康社区治理新模式。[19]

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

顾昕. "健康中国"战略中基本卫生保健的治理创新[J]. 中国社会科学, 2019(12): 121-138, 202. |

| [2] |

杨肖光, 马晓静, 代涛. 公立医院与基层医疗卫生机构分工协作影响因素研究——基于定性比较分析方法[J]. 中国卫生政策研究, 2013, 6(8): 14-19. |

| [3] |

申曙光, 张勃. 分级诊疗、基层首诊与基层医疗卫生机构建设[J]. 学海, 2016(2): 48-57. |

| [4] |

张芃. 基层首诊推行困难的原因与政策建议——基于诊断树模型及"控制阀门"理论[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(2): 31-34. |

| [5] |

殷潇, 张欲晓, 毛宗福. 我国药品流通领域改革政策研究评述——基于利益相关者博弈视角[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(6): 13-19. |

| [6] |

房慧莹, 姜可欣, 马宏坤, 等. 基于利益相关者理论整合基层医疗卫生服务体系[J]. 中国卫生经济, 2018, 37(6): 72-75. |

| [7] |

杜创. 2009年新医改至今中国公共卫生体系建设历程、短板及应对[J]. 人民论坛, 2020(Z1): 78-81. |

| [8] |

卢新璞, 郭志刚, 傅孟元, 等. 中国基本药物制度对合理用药的影响:基层医疗机构横断面研究(英文)[J]. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences, 2019, 28(1): 49-55. |

| [9] |

龚瑞娥, 曾烂漫, 李春辉, 等. 大型综合医院在突发公共卫生事件中平战结合改建实证与反思[J]. 中南大学学报(医学版), 2020, 45(5): 489-494. |

| [10] |

张泽洪. 分级诊疗体系中基层医疗服务能力建构路径[J]. 中华医院管理杂志, 2017, 33(2): 102-105. |

| [11] |

赵大海, 陆露露. 政府与市场:英美两国基层医疗卫生系统改革进程对我国的启示[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2017, 47(4): 176-184. |

| [12] |

田勇, 殷俊, 薛惠元. 城镇职工医疗保险个人账户改革方案设计与评估[J]. 经济管理, 2018, 40(9): 175-190. |

| [13] |

姜骁桐, 王焱琪, 贾世欢, 等. 辽宁省基本药物可及性评价实证研究[J]. 中国药学杂志, 2019, 54(6): 501-505. |

| [14] |

张录法. 后疫情时代城市分级诊疗体系:改革方向与治理策略[J]. 南京社会科学, 2020(4): 7-13. |

| [15] |

卢祖洵, 徐鸿彬, 李丽清, 等. 关于加强基层医疗卫生服务建设的建议——兼论推进疫情防控关口前移[J]. 行政管理改革, 2020(3): 23-29. |

| [16] |

叶江峰, 姜雪, 井淇, 等. 整合型医疗服务模式的国际比较及其启示[J]. 管理评论, 2019, 31(6): 199-211. |

| [17] |

中央党校省部班"全面从严治党"研究专题支部二组. 以基层党建引领基层社会治理——珠三角的探索与实践[J]. 理论视野, 2017(5): 67-70. |

| [18] |

聂志刚, 魏飞, 高洪远. 党建引领医改走向深入的罗湖实践[J]. 人民论坛, 2019(25): 112-113. |

| [19] |

王睿, 姜雯, 申俊龙. 基于多中心治理理论的视角探讨中国特色的健康社区治理模式[J]. 中国全科医学, 2018(5): 551-554. |

(编辑 赵晓娟)