政府部门各自为政阻碍了管理和服务水平的提升[1],而部际间的合作方式和协作形态则制约着政策议程的推进。党的十九届四中全会提出“健全部门协调配合机制,防止政出多门、政策效应相互抵消”,将实现政府部门间的高效联动联通纳入到国家治理大局中加以考量。特别是在新的时代背景下,实现愈发复杂艰巨的改革发展稳定目标,处理广泛存在于各领域的深层次矛盾和利益性冲突,更需要政府部门间形成配合有力的合作关系,构建起运转有效的协作网络。

医药卫生体制改革具有高度的整体性和关联性,是涉及复杂利益格局调整的民生工程再造[2],历来都是政府常抓不懈的政治议程,需要各级政府部门在构建高效运转和系统联动的合作网络上做出有效应答。因此,如何在这一特定政治议程框架和改革任务设定前提下,把握不同层级政府部门在运作过程中的具体协作网络形态及其异同,对于进一步理顺横向部门间合作关系,指导不同层级政府探索构建具有动态调整性和层级适用性的协作网络模式具有重要理论价值和实践意义。

基于此,本文借助社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)视角,依托我国三级政府(国家层面、省级层面和市级层面)历年(2015—2020年)发布的“医药卫生体制改革重点工作任务”政策文本,对其内在规定的部门协作和配合情况进行量化分析和可视化呈现,以力求回答两方面问题:一是基于“任务—部门”维度,在纵向上比较各层级政府部门在医药卫生领域改革重点任务不同政策分解情境下协作网络的特征和异同;二是结合历年改革重点工作任务主题聚焦情况,从时间维度归纳不同层级政府历年来协作网络的变动情况和演化进路。

1 资料与方法 1.1 资料来源湖北省地处我国中部,诸多经济社会和人口卫生健康指标均接近全国平均水平,具有良好的省级层面代表性;而宜昌市自2016年成为国家健康城市建设试点以来,在分级诊疗、残疾预防等方面的医药卫生体制改革和建设中均走在全国前列,在市级层面具有较好的典型性。基于此,本研究选取湖北省及其下辖的宜昌市分别作为省级层面和市级层面的对比分析对象。通过对应政府官方网站和北大法宝数据库(部分政策文本经由实地调研获取)收集由中央政府、省级政府和市级政府2015—2020年所发布的“医药卫生体制改革重点工作任务”政策文本,并对内含于其中的部门合作指向性信息加以提取和整理。

1.2 研究方法社会网络分析重点关注主体间的关系而非传统统计意义上的主体属性[3],是对主体间关系网络进行识别和量化[4],该方法的广泛应用拓宽了医疗与公共卫生的研究范式和实验场域[5]。面对责任、权利和利益多重叠加和交织的政策议程,单个政府部门无法系统性地解决数量众多的跨部门公共问题[6],势必以互动的形式形成联结关系,进而派生出相应的协作网络。因此,本研究将政府部门或者相关机构视为社会网络分析框架中的具体“行动者”,利用内含于不同年份和不同层级政策文本中的重点工作任务分解情况和部门间合作的指向性信息,构建基于“任务—部门”对应关系的二模矩阵,最后采用Ucinet Version 6.733和NetDraw 2.161进行矩阵转换、图谱绘制和指标测量(由于文章篇幅所限,本研究仅对2017年和2020年由于2020年宜昌市对应的政策文本在“推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设”任务分解上同该市其他政策文件存在高度内容关联性,因此本研究将其关联文本共同纳入研究范畴,进而绘制出相应的协作网络图谱。网络图谱及对应指标测量结果加以展示)。

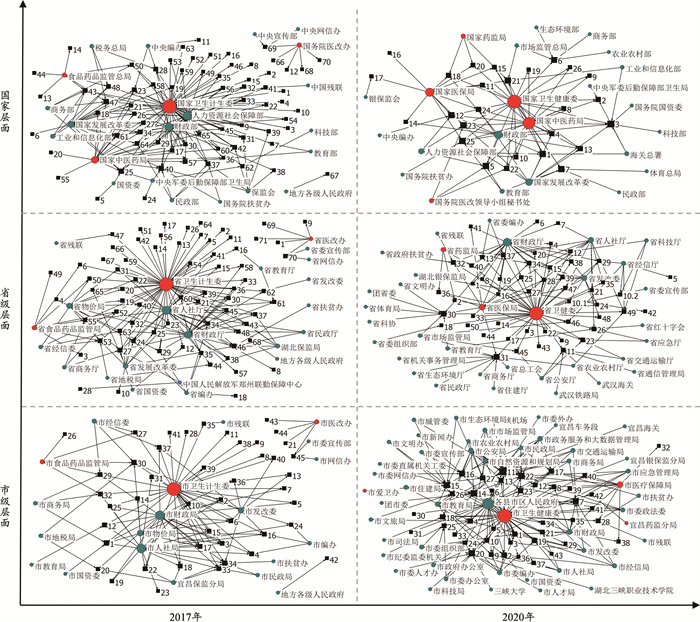

2 研究结果 2.1 层级间“任务—部门”关系网络对比政策内容本身所囊括的任务要求和行动指引直接构成了部门合作网络形成的前提要素。本研究基于医药卫生体制改革重点任务而统计整理的“任务—部门”二模隶属数据,分别绘制三个层级政府部门历年横向合作网络图谱,并就此进行网络结构对比分析。

2.1.1 “任务—部门”关系网络的共性分析在不同层级“任务—部门”关系网络中,卫生健康委始终处于核心地位,在医药卫生体制改革重点任务推进过程中扮演主要参与角色,涉及事项数量占比最多;食品药品监管局等医药卫生部门的任务参与程度较高;其他政府系统如人社部(厅、局)、发改委、财政部(厅、局)等部门针对特定子任务分解形成联动配合,共同发挥重要辅助作用。值得一提的是,2018年起中央、省级和市级层面的医疗保障局相继成立,从相应年份具体情况可以看出,不同层级的医疗保障局均深度参与至医药卫生体制改革任务分解和政策议程推进过程中,始终保持较高的任务参与度和配合活跃度,特别是在2019年均在合作网络中扮演着子核心角色,起着关键协调作用。

三级政府部门的横向“任务—部门”关系网络年际变动均表现出一致性。虽然下级政府在对顶层设计进行政策解构、任务分解以及发布和执行本层级的政治议程时具有一定的“自由裁量权”,但在实际政策制定过程中则普遍遵循上级政府主体政策内容指向。也正是因为如此,当顶层设计层面的医药卫生体制改革重点任务内含主题、内容指向和细化程度发生年际调整时,相应的省级层面和市级层面“任务—部门”关系网络所囊括的政策任务和参与部门乃至整体网络形态均表现出较为明显的变动倾向,即新的政策任务的提出往往伴随着新的部门主体的参与。此外,不同层级政府关系网络均具有任务导向性特征。在“任务—部门”关系网络中仅有少数任务由单一部门负责,多数为多部门联合参与,由此衍生出“部门A—任务N—部门B”跨部门的协作治理模式,为政策任务分工合作提供了行之有效的网络形态和联系载体。

2.1.2 “任务—部门”关系网络的差异分析整体而言,下级政府在分解政策任务时必须如前述情况做出对上级政府的规定性行动回应,但也会结合域内实际进行任务分配上的执行取舍,因而对识别和纳入议程的任务内容以及划定和指示参与的部门主体存在一定层级垂直区别。具体而言,中央层面和省级层面的“任务—部门”关系网络最为接近,在政策任务数量、主题分布乃至参与的部门均具有高度相似性,大体也都具有中圈闭合的结构特征;反观市级层面的“任务—部门”关系网络所涉及任务数量和参与部门总体明显少于中央层面和省级层面,网络形态也较为松散,发散性特征较为明显。

而就2020年不同层级政府“任务—部门”关系网络来看,由于受到疫情防控压力上升和责任下沉的影响,特别是本文所研究省份为新冠肺炎疫情的早期爆发区域,因此在响应2020年中央医药卫生体制改革内含的关于“疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设”重点任务时更具有地方探索积极性和政策执行主动性,省级层面和市级层面均结合域内情况对政策任务进行了更为细化的分解,随即在医药卫生体制改革中纳入了更多的子任务和划定了更为多元的参与部门,其关系网络形态密集程度明显高于中央层面。

|

图 1 不同层级政府“任务—部门”关系网络图谱(节选) |

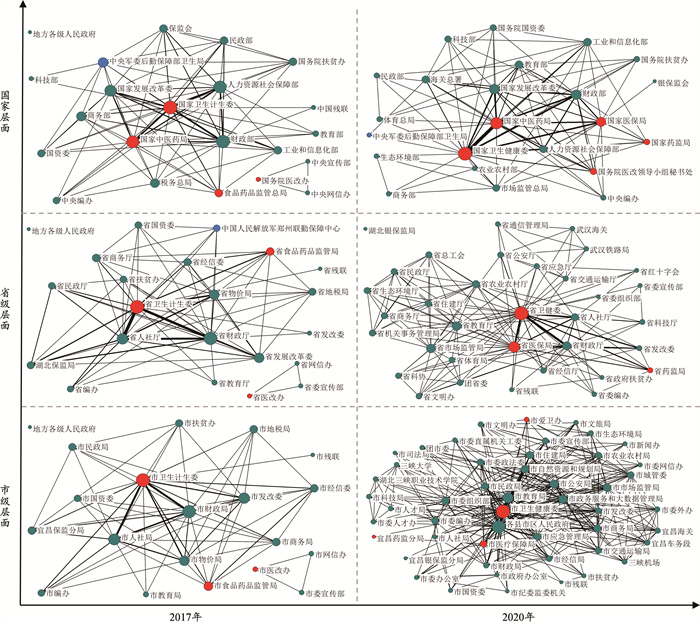

为了更加直观呈现部门间的具体协作情况,此部分主要对前述二模矩阵数据进行一模化处理,用以绘制“部门—部门”协作网络图谱,并在此基础上对网络规模、协作关系、网络密度、度数中心势和中间中心势等刻画网络属性、反映网络整体关联性的指标加以测量,对比不同层级政府部门间协作网络的异同。

2.2.1 “部门—部门”协作网络的局部比较分别测算三级政府历年部门间协作网络各个节点的点度中心度(Degree),并进行标准化处理,获取标准化点度中心度(NrmDegree),最后选取各年份指标排名前7位的政府部门进行比较分析。从不同政府部门间协作网络纵向层级对比可以发现,中央、省级和市级部门间协作网络关键节点存在较大相似性,而从横向时间比较则可以看出单个层级协作网络的主要参与部门变动较为稳定。从图 2和表 1中可以明显看出,在推进医药卫生体制改革任务过程中,不同层级政府部门间针对共同事务所展开的协作均具有明显的分工专有性和互动非对称性特征[7],共同形成了以卫生健康委为主导核心,以人社部(厅、局)、发改委和财政部(厅、局)“铁三角”为强联系内圈和以多个辅助部门为弱联系外圈的“一核三元多主体”的网络形态,虽然这种表现形态在不同层级部门间协作网络的年际比较中出现了一定的变动调整,但各节点指标的相对重要程度均保持较大的截面一致性。

|

图 2 不同层级政府部门间协作网络图谱(节选) |

| 表 1 不同层级政府部门间协作网络节点点度中心度排名(前7,节选) |

为了更为有效地识别网络中各个节点的连通性,对各个部门间协作网络进行了中间中心度测算。通过对比可以发现,前述大部分点度中心度较高的部门,中间中心度也靠前,表明相应的部门在协作网络中具有一定的结构洞性质,占据网络中的主要联通点。从协作网络纵向层级对比来看,省级协作网络的平均中间中心度及对应的标准差数值大体高于中央层面和市级层面,而市级层面的协作网络在2020年之前两者数值均处于低位,这一方面说明在省级层面,中间中心度较高的部门在协作网络中的桥梁作用相对于中央层面和市级层面相同排名的部门更为突出,另一方面也表明市级层面的协作网络结构更为松散化和扁平化,虽能就相应任务的推进带来联系上的便捷,却也弱化了部门之间联系方式的多样性。而就协作网络横向时间对比而言,由于任务分解存在年际调整进而派生出协作网络的对应调整,因而即便是相同部门之间中间中心度的时间变动依旧十分明显,其具有的协调沟通能力存在明显的发展不稳定性。此外,各层级政府下设的医改办中间中心度数值排名靠后,本具有重要统筹能力的部门在协作网络中却难以体现其应有的协调和沟通优势。

| 表 2 不同层级政府部门间协作网络节点中间中心度排名(前7,节选) |

如表 3和图 3所示,各层级部门间协作网络规模、协作关系、网络密度、度数中心势和中间中心势指标年际变动趋势总体保持一致。整体来看,中央层面和省级层面的网络规模较为接近,市级网络规模最小,三者均保持波浪式变动。结合度数中心势和中间中心势指标来看,度数中心势下降阶段往往伴随着中间中心势的上升,反之亦然。较高的度数中心势表明网络整体向其中的某些重要节点聚拢,所对应的较低的中间中心势则说明网络中更多的部门无需依赖特定桥梁节点进行资源交换和协作配合,换言之,即网络中的资源被少数部门垄断、控制的可能性较低,这也恰恰符合了实际各层级政府部门在任务分解过程中的协作形态,即卫健委、医保局、人社部(厅、局)、发改委和财政部(厅、局)等核心或重要节点往往链接其他辅助或边缘部门推进政策议程,而并非单独多次出现,因此若网络集中程度发生某个方向的变动则连带引发网络整体关联性的正向调整,进而在不同层级的政府部门间协作网络中形成核心节点主导、边缘部门联通的结构形态。

| 表 3 不同层级政府部门间协作网络整体多维指标对比 |

|

图 3 不同层级政府部门间协作网络整体多维指标年际变动 |

除了2020年医药卫生体制改革重点任务的层级分解存在前述特殊性以外,不同年份各层级的网络密度、度数中心势和中间中心势之所以存在明显变动,主要归因于相应层级的政府存在任务分解和分配上的年际差异,如2019年,各层级政府医药卫生体制改革重点任务数量和参与部门整体出现较少,而大多数任务规定由几个主要部门参与落实,且相应的部门间联系频率和联系强度出现更大幅度上升,进而导致网络密度的大幅度提高和中间中心势明显下降。

3 结论与建议 3.1 结论 3.1.1 政策任务分解差异派生出协作网络的层级区别与年际变动政策任务一方面为部门协作提供了事务性支撑,另一方面也极大限定了部门协作的具体形态。对两种类型网络的直观呈现和相关指标的度量可以发现,不同层级政府之间因为在遵循政策顶层设计和进行政策下层解构时具有内在差异,直接导致在各个横截面不同层级政府的组网变动,相关常态任务主题的细化呈现以及实际任务主题的动态更新,同样影响着不同层级政府协作网络的年际调整,具体表现为不同关键性部门主体地位的相对升降和辅助性部门在组网过程中的纳入取舍。如2020年因新任务执行的需要,各层级协作网络均纳入了生态环境部(厅、局)、农业农村部(厅、局)等参与主体。

3.1.2 协作网络局部关键节点属性和整体属性垂直差异并不明显在压力型体制下,政府层级间森严的等级关系逐渐派生出下级政府的政策象征性执行和选择性治理[8],在部分关键性任务议题的推进当中,下级政府往往在上级政府规定的执行框架内做出有限的调整,所以从各个横截面协作网络对比来看,不同层级的核心主导部门和重要配合部门均表现出一定的相似特征,关键节点属性以及网络的整体属性并未出现明显分化,具体表现为基于特殊职能划分的部门间“串联”和“并联”组网模式所形成的“一核三元多主体”协作网络形态贯穿于各个政府层级和各个时期;在推进医药卫生体制改革各项任务的过程中部门职责、资源和权力集中方向较为明确,但也均存在诸如医改办等具备相关统筹能力的部门的网络节点地位和联通性较差等问题。

3.1.3 各层级网络存在集中趋势和联通强度正向关联的结构形态由于医药卫生体制改革具有内在利益关联的深刻性、调整过程的长期性和目标任务的集成性,单一部门主体难以独立完成,实际具体任务分解过程中需要多部门的配合参与。因此,各层级网络中的主要节点地位的相对加强并没有导致个体关联作用的垄断性上升和整个网络总体连通性的降低,而是为整个网络提供了更多关联渠道和联通可能;相反,若主要节点单方面增强自身任务参与数量,提升个体地位,可能导致协作网络整体关联程度的缩小,这也给整个网络提供了一种既有中心节点主导任务推进,又伴随多部门联系的互补性协作结构形态,这为顺利推进改革任务提供了很好的实体网络载体支撑。

3.2 政策建议 3.2.1 立足改革任务需要增强协作网络层级适应性在任务解构的视角下,部门协作网络无法脱离政策内容本身。医药卫生体制改革的长期性和艰巨性决定了部分任务议题需要进行常态化设置,但随着时间变动以及不同层级政府基于本域内实际需要所考量的改革发力方向存在垂直区分,新进的或者差异化的改革任务经过识别而相继被纳入或剔除出政策推进议程。因此,针对改革任务的变化与否,不同层级政府部门不仅需要扩大同级部门之间的横向协调,也需要增强上下级部门间的纵向联系,即下级政府应立足于医药卫生体制改革实际需求在政策制定和部门参与上同上级政府保持整体主题和协作网络的一致性,又要突显出中央设计、省级承接和市级落地的角色区分和定位区别,做到将政策任务细化分解和部门主体及时纳入,构建起适合本层级的部门协作网络形态。

3.2.2 激发“一核三元多主体”协作网络联动优势已有的各层级间协作网络均在整体上具备了“一核三元多主体”的协作形态,但在政策实践当中能否加以有效发挥仍值得重视。各层级政府需要进一步明确卫健委在推进医药卫生体制改革过程中统领政策全局和统筹任务实施的主导性地位和主要性功能,以更大的权力集中赋予其有效的利益协调能力,以更多的资源倾斜扩充其有限的资源调配能力;针对常态性改革任务以及过程中可能出现的关键性、艰巨性、突发性和紧急性特定议题,可以探索搭建由上级部门或者卫生健康部门牵头的联席会议联系机制和信息共享沟通平台,加强人社部(厅、局)、发改委和财政部(厅、局)等重要部门和辅助部门之间的互动和配合,增强各部门间政策的协调性和互补性,激发协作网络联动优势,高效推进相关任务落实。

3.2.3 依托整体网络建设带动协作效率可持续提升跨部门协同机制的建设过程是一个多种可能性持续演化的过程[9],因此,需要不断总结已有的部门协作实践经验,做到综合运用常规的制度性手段和新兴的技术性手段共同突破层级部门间条块分割藩篱,拓展部门间的横向联系,赋能部门协作网络整体性建设。一是依托制度约束划清职责边界,加快制定相关专项法律法规和政策文件,明确多部门间的责权利关系和职责履行考核办法,尝试建立多部门参与医药卫生体制改革任务完成的绩效评估体系;二是培育信任关系,打破沟通壁垒,增强各部门领导干部和工作人员的跨部门合作理念和协调能力;三是借助新兴技术整合优势资源,使用大数据技术和信息化手段提升部门间的沟通和协作效率,提高资源在各层级各部门之间流通配置的精准性和时效性。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

赖静萍, 刘晖. 制度化与有效性的平衡: 领导小组与政府部门协调机制研究[J]. 中国行政管理, 2011(8): 22-26. |

| [2] |

熊烨. 政策工具视角下的医疗卫生体制改革: 回顾与前瞻——基于1978—2015年医疗卫生政策的文本分析[J]. 社会保障研究, 2016(3): 51-60. |

| [3] |

郭雪松, 赵慧增. 突发公共卫生事件应急预案的组织间网络结构研究[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2021, 43(1): 64-79. |

| [4] |

于琦, 常江毅, 邰杨芳, 等. 我国卫生政策主体合作网络演化研究[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(8): 5-11. |

| [5] |

曹海军, 陈宇奇. 社会网络分析在医疗和公共卫生中的应用[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3): 398-403. |

| [6] |

朱春奎, 毛万磊. 议事协调机构、部际联席会议和部门协议: 中国政府部门横向协调机制研究[J]. 行政论坛, 2015, 22(6): 39-44. |

| [7] |

石亚军, 程广鑫. 优化部门协同: 理顺部门非对称协调配合关系的应对——以防控新冠疫情为例[J]. 政法论坛, 2021, 39(1): 81-88. |

| [8] |

曾凡军. 基于整体性治理的政府组织层级关系整合研究[J]. 广西社会科学, 2012(11): 109-114. |

| [9] |

徐娜, 李雪萍. 治理体系现代化背景下跨部门协同治理的整合困境研究[J]. 云南社会科学, 2016(4): 145-150. |

(编辑 刘博)