2. 武汉大学全球健康研究中心 湖北武汉 430072;

3. 浙江大学医学院附属第四医院 浙江义乌 322000

2. Wuhan University Global Health Institute, Wuhan Hubei 430072, China;

3. The Fourth Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Yiwu Zhejiang 322000, China

快速城市化相伴随的人口高度集聚、老龄化加速、环境污染增加、饮食和生活方式不科学、疾病谱改变以及社会不平等加剧等,都对人类健康带来了巨大威胁与严峻挑战。[1]为此,WHO早在1986年就提出了“健康城市”建设倡议,并很快成为全球性国际活动[2],有效推动了全球城市的健康可持续发展。我国健康城市建设始于20世纪90年代,但近30年来,这种倡议局限于个别城市的间断性试验。直到2016年,随着健康中国战略的提出以及国家健康城市试点项目的实践,全国健康城市建设进入了新阶段。习近平总书记强调“要把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础目标”,“把全生命周期管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节”,赋予健康城市建设新的内涵与使命。

回顾现有研究文献,学者们围绕健康城市内涵、健康城市规划、评价指标体系、影响因素条件、建设进展经验、政策实施效应等主题,开展了一系列研究,其中与健康城市政策效应相关的研究成果相对较少。一些研究通过评估健康城市建设水平,间接反映健康城市的政策效应。[3-5]少数研究则直接评估了某些城市健康城市政策的实施情况与效应。[6-8]总体而言,我国健康城市政策的效应评估被普遍忽略[8],而现有健康城市政策效应研究由于研究对象的选择未能考虑区域可比性,加之指标体系构建未有共识,使研究成果难契合我国一般城市建设的实践基础,也制约了我国健康城市建设经验的全球传播。

国家卫生健康委提出健康城市建设“6+X”模式,要求定期开展政策评估,以增强健康城市建设倡议的有效性。因此,本研究通过构建健康城市综合指数分析中部地区健康城市建设进展,进而采用合成控制法评估四个试点城市的政策效应,旨在丰富我国健康城市政策效应评估的理论研究,为完善相关政策提供证据与参考。

2 研究设计 2.1 试点政策影响机制参照刘伟[9]提出的公共政策试点三阶段论,即地方自发的前试点阶段、国家试点与地方试点结合的试点阶段和行政命令推广的后试点阶段。结合我国健康城市试点来看,在前试点阶段,2016年7月全国爱卫办印发《关于做好健康城市健康村镇建设工作的通知》(全爱卫办发〔2016〕3号),要求各省确立省级试点,并在此基础上组织国家级试点申报,向地方释放了解决城市健康问题、制定健康城市相关政策的信号。[10]在试点阶段,2016年11月《全国爱卫办关于开展健康城市试点工作的通知》(全爱卫办发〔2016〕4号)强调,全国试点城市要将健康城市建设作为政府优先发展战略,制定健康城市发展规划,持续改进自然环境、社会环境和健康服务。此阶段,试点政策的完善与实施效率是重点所在[9],受到了国家部门自上而下的引导推动与地方政府官员效率竞争的相互作用[11]。国家层面,全国爱卫办组织对试点城市进行了3次年度建设情况评价,确立建设示范市名单,引起了试点城市党政领导的高度重视与社会各界的广泛关注,也促进了各城市良性竞争。地方层面,被遴选为试点,意味着城市与众不同、备受重视,声誉激励机制将产生作用。在上述力量交互影响下,健康城市建设将获得试点城市党政领导的注意与重视,围绕试点内容组建组织机构和工作网络,明确各部门职责分工和协同合作,加强资源投入与社会动员,引入督导检查和绩效考核机制,确保试点工作取得实效。在后试点阶段,上级部门可根据试点经验总结最优的政策实施路径,通过反哺完善试点政策提升健康城市建设水平。[12]

2.2 研究对象国家首批健康城市试点共有38个城市,其中中部地区共有6个城市,分别为安徽省马鞍山市、山西省侯马市、河南省郑州市、湖北省宜昌市、江西省宜春市、湖南省资兴市。由于侯马市与资兴市属于县级市,因此本研究将其剔除,最终以马鞍山、宜春、郑州和宜昌4个地级市作为中部地区健康城市试点处理组,以安徽、江西、河南、湖北内其它非试点的53个地级城市作为控制组,分别有15、10、16、12个城市。

2.3 健康城市综合指数构建 2.3.1 评价指标体系构建以《全国健康城市评价指标体系(2018版)》为基础,综合WHO健康城市评价指标体系、欧盟城市健康指标体系、美国县健康排名指标等[13]及广州、上海、杭州[14]、贵阳[15]等城市评价指标体系,本研究构建了包含健康环境、健康社会、健康文化及健康服务4项一级指标和20项二级指标的健康城市评价指标体系。其中,健康环境维度遵循保护、建设、治理逻辑,选取了城市污水处理厂集中处理率等8项二级指标;健康社会维度着眼社会经济健康发展与民生保障,吸纳了城镇常住居民人均可支配收入等5项二级指标;健康文化维度主要考虑文化普及和绿色出行,构建了每万人拥有公共交通车辆等3项指标;健康服务维度从医疗卫生资源投入角度,纳入了城镇每平方公里医疗机构数等4项二级指标。

2.3.2 数据来源与处理本研究数据来源于《中国城市建设统计年鉴》《安徽省统计年鉴》《江西省统计年鉴》《河南省统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及相应地级市统计年鉴、统计公报。以2016年为试点政策干预时间点,采集2011—2020年20项指标数据。最终,共收集到57个城市20项指标观测值11 400个,其中指标数据缺失72个。运用随机森林填补法,使用R-4.0.3软件对缺失数据进行补齐。

2.3.3 指数计算参考杨丽等[16]、冯兴华[17]等人的改进熵权法确定健康城市评价指标权重,加入时间变量以实现不同年份之间指标值的直接比较,并采取标准化及坐标平移等方法以消除指标极端值或零值的影响。

(1) 建立指标数据矩阵。设有r个年份、m个城市、n个评价指标,则指标矩阵为X=Xλijr*m*n (1≤λ≤r, 1≤i≤m, 1≤j≤n),Xλij表示为第λ年份、第i座城市、第j个指标数值。本研究中,r=10, m=57, n=20。

(2) 指标标准化与归一化。通过指标同趋化与去量纲处理对评价指标进行标准化。

|

式中j=1,2,3,…,n;i=1,2,3,…,m。Xmax代表所有城市中不同指标j的最大值,Xmin所有城市中不同指标j的最小值,X'λij为第λ年份的第i个城市的第j项指标数据经标准化后的评价值。所有指标标准化后取值位于0~1之间。为避免后续计算异常,对所有标准化值采取加0.000 1处理。

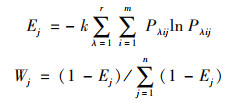

(3) 指标权重计算。计算二级指标熵值,进而计算二级指标权重。

|

其中,k=1/ln(r*m);Ej为第j项指标的熵值;Wj为第j项指标的二级权重值。指标权重计算结果如表 1所示。

| 表 1 健康城市评价指标体系权重 |

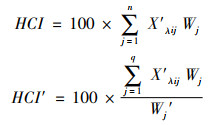

(4) 综合指数及分指数计算。将二级指标标准化值与权重值相乘,相加后得到健康城市综合指数。各维度分指数由各维度指标得分与该维度权重相除所得。其中,HCI、HCI'分别为健康城市综合指数、健康城市分指数(取值均为0~100分),q为各维度指标个数,Wj'为各维度权重值。

|

合成控制法是一种准自然实验方法,通过政策实施对象的加权平均构造一个合成控制对象,模拟同一时期政策实施对象未实施政策干预的发展水平,比较分析真实情况与模拟情况的差异来衡量政策实施效应。合成控制法能够减少研究者主观判断误差,避开政策内生性影响,直观反映每个参照对象“反事实贡献”[18],因此可以较为准确、客观估计试点政策效应。

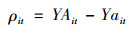

假设有N+1个城市,第一个城市为健康城市试点(处理组),在T0时期开始实施健康城市试点政策,其余N个城市为非健康城市试点(控制组)。用YAit表示城市i在t时期实施试点政策时的观测值,Yait表示城市i在t时期没有实施试点政策的反事实合成对照组估计值,因此试点政策效应如式(1):

|

(1) |

式(1)中,i=1,2,3,…,N+1;t=1,2,3…,T_0,T_0+1,…,T。本研究使用Abadie等[19]提出的基准模型:

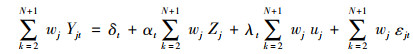

|

(2) |

式(2)中,δt表示时间固定效应;Zi是一个(1×M)维向量,代表未受到健康城市试点政策影响的控制变量,αt是对应控制变量的估计参数;ui表示特定城市无法观测到的固定效应;λt为不可观测变量的时期效应;εit代表每个城市无法观测的瞬时冲击,均值为0。

构建K×1维的权重向量W=(w2,…,wK+1),对于任意的n,都有wk≥0,k=2,3…,K+1,且w2+…+wK+1=1。向量W的每一个特定数值表示由非试点健康城市拟合的合成对照组,即N个控制组的城市权重组合,wk代表衡量控制组城市对健康城市的合成贡献率,因此合成控制结果变量为:

|

(3) |

假设存在一个向量组合W*=(w2*,…,wN+1*),对于受试点政策干预的目标城市i=1来说,满足

|

(4) |

如果

|

(5) |

一般条件下,如果政策实施前的时段比较长,式(5)趋近于0。因而,对于T0 < t≤T,即在试点政策干预期间,第1个城市的反事实合成控制结果可用

|

(6) |

根据Abadie等[19]的方法估计式(6)中的合成控制权重向量W*,选择X1与X0W之间的距离|X1-X0W|最小化来计算,即||X1-X0W||v=

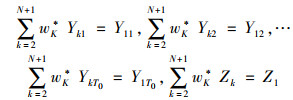

2011—2020年,4个试点城市健康城市综合指数呈现持续上升趋势(图 1)。

|

图 1 试点城市健康城市综合指数变化趋势 |

郑州、宜昌、马鞍山、宜春在2016年的健康城市综合指数分别为40.97、39.38、36.37、30.24,较2011年分别提升了19.59%、46.13%、25.55%、31.07%;2020年健康城市综合指数分别为57.13、48.64、49.52、45.70,较2016年分别提升了45.85%、18.99%、36.18%、32.71%。其中,郑州市健康城市综合指数最高,宜春市健康城市综合指数始终居于末尾,且低于中部城市平均水平,但2016年后宜春市健康综合指数增速加快,2020年首次超过中部城市平均水平。

3.1.2 分指数变化趋势2011—2020年间,4个试点城市健康城市分指数变化趋势如图 2所示。4个试点城市健康环境指数在2016年前变化趋势平稳,2016年后略呈上升趋势,但整体低于中部城市平均水平;除郑州外,其他3个试点城市健康服务指数均低于中部城市平均水平,表明试点城市健康环境改善和健康服务优化效果不明显。4个试点城市健康社会指数曲线在2016年前较为平缓,之后明显上升,且整体高于中部城市平均水平;除宜春外,其他3个试点城市健康文化指数均高于中部城市平均水平,表明试点城市健康社会营造和健康文化普及进展明显。

|

图 2 试点城市健康城市分指数变化趋势 |

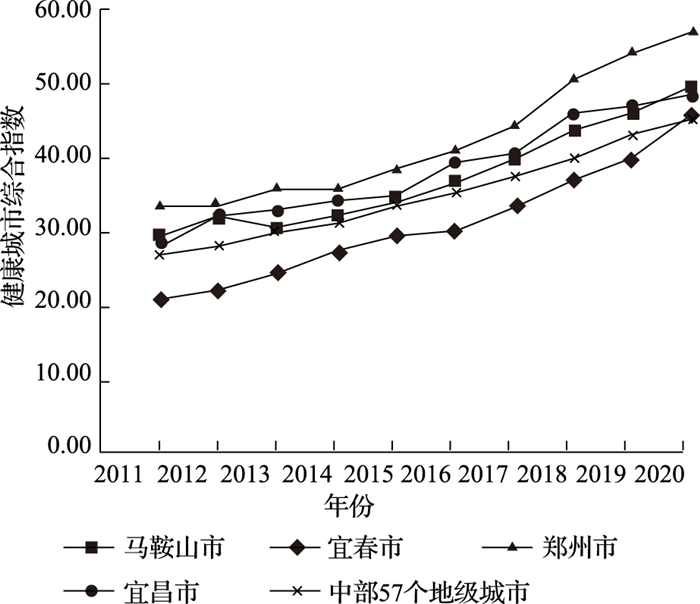

将4个试点城市作为处理组,其他53个中部非试点城市作为控制组,运用试点城市2016年前健康城市综合指数作为预测变量进行拟合,得到4个试点城市对应的合成控制组城市的权重(表 2)。

| 表 2 合成控制试点城市权重分配 |

鹤壁、合肥可拟合合成控制马鞍山的32.2%、23.0%,宿州可解释合成控制宜春的34.3%,许昌、安阳可解释合成控制郑州的26.9%、20.1%,合肥、黄冈和荆门可拟合合成控制宜昌的31.7%、27.6%和20.6%。

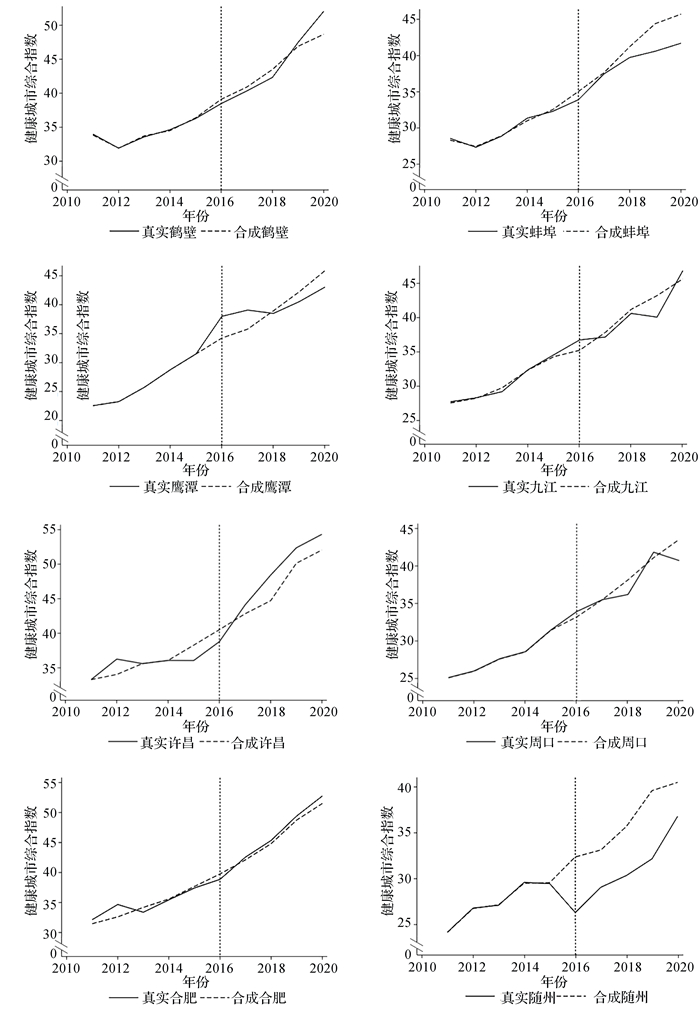

3.2.2 试点政策效应评估图 3展示了马鞍山、宜春、郑州、宜昌健康城市综合指数真实值(实线)与合成值(虚线)的演变趋势。试点政策实施(2016年)前,4个试点城市的真实值与合成值几乎重合,表明合成控制城市可较好拟合试点政策前的健康城市建设情况;试点政策实施后,4个试点城市的真实值与合成值开始出现分离趋势,表明试点政策效应逐步显现。具体来看,马鞍山和郑州2016年后的健康城市综合指数真实值与合成值差距均较大,表明试点政策对两市健康城市建设有显著提升作用。宜春2018年后真实值超过合成值越来越多,表明试点政策对健康城市建设的效应才开始显现。宜昌健康城市综合指数真实值在2016年后波动上升,与合成宜昌相比,试点政策一定程度上促进了宜昌健康城市建设。

|

图 3 4个试点城市健康城市综合指数真实值与合成值结果 |

参照Abadie等[19]的做法,运用处置组变换和排序检验方法进行稳健性检验。

3.3.1 处置组变换检验分别以合成4个试点城市时权重最大及权重为零的城市作为合成控制对象进行处置组变换检验,结果如图 4所示。因宿州市无法用精确模型合成,故在对宜春进行处置组变换时选用权重第二大的鹰潭市代替。其中鹤壁、鹰潭、许昌和合肥所占4个试点城市合成权重较大,经处置组变换后鹤壁和合肥的真实值大致沿合成值变化,未如试点城市一般出现较大差异,且2019年后才出现真实值大于合成值的趋势。鹰潭2018年后出现合成值大于真实值趋势,与宜春变化趋势相反。许昌真实值在2016—2017年间出现分离,之后略高于合成值,到2019年又开始靠近真实值,与郑州变化走势不同。蚌埠、九江、周口和随州4市所占4个试点城市合成权重为零,经处置组变换后蚌埠及随州均表现出合成值大于真实值的变化趋势,九江和周口的真实值大致沿合成值变化,未如试点城市一般出现较大差异。综上,处置组变换后的合成对象健康城市综合指数均与4个试点城市的变化趋势不一致,表明4个试点城市的健康城市综合指数提升可能是由试点政策所引起。

|

图 4 4个试点城市处置组变换检验结果 |

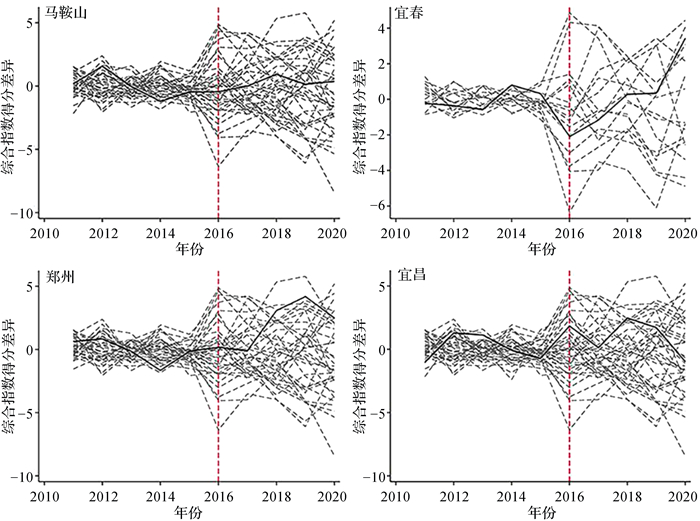

参考杨龙见等[20]的做法,分别排除政策实施前根均方预测误差值大于试点城市1.5倍的城市及其他试点城市后,将剩余城市作为处理组进行排序检验。4个试点城市排序检验结果如图 5所示,实线表示试点城市综合指数得分差异,虚线表示其他城市作为处理组时的综合指数得分差异。参考董梅等[21]的做法,计算Pθ作显著性推断,由于本研究样本较少,故将检验水准放宽至0.2。经排序检验,马鞍山、宜春、郑州及宜昌的Pθ值分别为0.216、0.125、0.029、0.128,可认为宜春、郑州及宜昌的试点政策对提升健康城市综合指数具有显著影响,而试点政策对马鞍山健康城市综合指数的影响并不显著。

|

图 5 4个试点城市排序检验结果 |

中部地区平均城镇化率最为接近全国总体水平[22],2021年中部六省人均GDP排名位于全国第9~22位之间,其健康城市建设更能代表全国平均水平。本研究以马鞍山、宜春、郑州及宜昌4个试点城市为研究对象,采用合成控制法对健康城市试点政策进行了效应评估。

第一,4个试点城市的健康城市综合指数在2016年后增速大幅提升,一定程度上反映出试点政策加快了健康城市建设进程。这主要是由于试点城市的社会面貌和文明发展有显著改善,进而提升了健康社会与健康文化指数。同时,本研究亦发现,健康城市建设水平参差不齐,4个试点城市中综合指数最高的郑州市是最低的宜春市的1.25倍。这可能与健康城市建设与城市基础设施、经济实力、历史文化、医疗设施、城市交通等因素密切相关[23-25],郑州在以上方面较宜春都有更优越的资源禀赋。此外,城市拥有医学院校和研究机构的数量能够反映该城市健康城市倡议的支持能力。[7]较宜春而言,郑州拥有更为丰富的医学院校资源,在医疗健康、公共卫生专业知识支撑方面具有明显优势。

第二,与未实施试点政策相比,试点城市的健康城市综合指数提升速度更快,试点政策加快了健康城市整体建设进程。这与Simos[26]、郝枫等[8]的研究一致。健康城市建设的重要支撑包括支持性的组织领导体系与体制机制,制定健康城市建设规划与任务日程,并促进相关领域建设方案的出台。[7]梳理试点政策发现,4个试点城市均成立了市级层面的领导协调机构,均将健康城市纳入社会经济发展规划,制订了一系列专项建设方案,开展了健康细胞建设活动等,这都有助于健康城市建设的全面铺开与细化实施。此外,被遴选为试点城市,往往意味着有着更高的社会参与度。[27]同时,健康细胞等建设活动,与全体居民工作生活息息相关,不仅能够持续提升全社会健康意识[7],而且有助于引导公众积极参与健康城市建设。值得注意的是,郑州和宜昌的试点政策效应在2015年就开始显现,表现为健康城市综合指数真实值已正偏离于合成值。这可能与信号理论中的信号传递机制有关,即全国爱卫办遴选健康城市试点城市需要花费较长时间进行研究考量,在作出科学决策前已向全国城市发出传递了试点信号,进而激励有一定基础的城市提前加大健康城市建设力度,旨在进入试点大名单。

第三,宜春、郑州及宜昌三市的试点政策效应具有显著性,马鞍山的试点政策效应则不显著。结合试点政策来看,马鞍山并未如其他三市一样,未在健康环境、健康社会、健康文化、健康服务等领域设立由主要职能部门领衔的工作专班,且未将健康城市考核结果纳入辖区党政部门绩效考核内容,从而出现跨部门合作不易、政策执行困难的普遍现象,可能导致了建设进展缓慢。此外,马鞍山当前主要面临慢性非传染性疾病死亡率高等健康问题,建设重点在于慢性病防控[28],然而本研究的评价指标体系中反映慢性病防控的指标较少,不能完全代表该市试点政策效应情况。

5 建议与展望本研究表明,试点政策可有效推进健康城市建设。基于此,本研究认为可从以下四个方面完善健康城市建设政策体系。一是扩大健康城市建设范围。及时总结推广全国首批38个试点城市健康城市建设模式与经验,迅速在具备较好基础的国家卫生城市(区)中启动第二批健康城市试点项目。同时,通过举办全国性健康城市建设试点工作经验交流、更大范围内开展健康城市建设评估、表彰健康城市建设优秀城市等活动,发出持续建设信号,倡导更多城市开展健康城市的建设与升级。二是加强部门间合作协同。我国健康城市建设的一项严峻挑战是部门间合作不足[6],本研究亦支持这种观点。因此,应当成立高规格的健康城市建设领导小组,由城市政府主要领导担任组长、参与行政部门主要领导担任副组长,并将领导小组办公室设置在政府办公室而非爱卫办。同时,将部门间联合行动及时报送城市政府主要领导,并纳入政府部门绩效考核体系。三是促进项目资源优化整合。健康城市建设议题广泛,且面临拥挤的制度环境。因此,健康城市倡议要发展为一个能统一城市所有行动与健康结果关联的总体蓝图框架,从而统领爱国卫生运动、国家卫生城市创建、国家级慢性病防控示范区试点、全国文明城市创建、国家生态园林城市建设项目,并通过全面实施健康影响评估,实现有限资源优先领域的优化整合。四是完善健康城市建设评估。整合上述项目评价指标,兼顾诸如衡量“健康融入所有政策”、部门间合作、能力建设、公众参与等执行过程指标,形成专家共识的评价指标体系。充分利用现有疾病健康与风险数据监测网络,并通过与社会实体的大数据技术合作,实现政府网络数据与来自可穿戴传感器、移动平台、互联网和遥感的数据集成,以建立一个多尺度、长期且实时的城市健康监测网络。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Gong P, Liang S, Carlton E J, et al. Urbanisation and health in China[J]. Lancet, 2012, 379(9818): 843-852. DOI:10.1016/S0140-6736(11)61878-3 |

| [2] |

徐媛, 李林, 魏仁敏. 健康中国背景下健康城市建设的发展实践与启示[J]. 卫生软科学, 2019, 33(4): 39-42. |

| [3] |

卢永, 李长宁. 中国健康城市评价报告(2018年)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2020.

|

| [4] |

赵灿, 王建勋, 滕忆希, 等. 浙江省杭州市健康城市建设评估[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(10): 1-6. |

| [5] |

李勋来, 张梦琦. 健康中国背景下我国健康城市建设水平的比较研究——基于副省级城市中7个示范城市的分析[J]. 山东社会科学, 2019(7): 133-136. |

| [6] |

Yang J, Siri J G, Remais J V, et al. The Tsinghua-Lancet Commission on Healthy Cities in China: unlocking the power of cities for a healthy China[J]. Lancet, 2018, 391(10135): 2140-2184. DOI:10.1016/S0140-6736(18)30486-0 |

| [7] |

Bai Y, Zhang Y, Zotova O, et al. Healthy cities initiative in China: Progress, challenges, and the way forward[J]. Lancet Reg Health West Pac, 2022, 27: 100539. DOI:10.1016/j.lanwpc.2022.100539 |

| [8] |

郝枫, 化丽娜, 张圆. 基于合成控制法的健康城市试点政策效应评估[J]. 城市问题, 2020(5): 71-80. |

| [9] |

刘伟. 政策试点: 发生机制与内在逻辑——基于我国公共部门绩效管理政策的案例研究[J]. 中国行政管理, 2015(5): 113-119. |

| [10] |

刘宏玉, 范炳良. 政策试点的产生机制及偏离效应分析——以中央发动的政策试点为例[J]. 领导科学, 2019(4): 60-64. |

| [11] |

吴怡频. 深入探索对政策试点的研究[N]. 中国社会科学报, 2018-10-24.

|

| [12] |

王浦劬, 赖先进. 中国公共政策扩散的模式与机制分析[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2013, 50(6): 14-23. |

| [13] |

武占云, 单菁菁, 马樱娉. 健康城市的理论内涵、评价体系与促进策略研究[J]. 江淮论坛, 2020(6): 47-57. |

| [14] |

于海宁, 成刚, 徐进, 等. 我国健康城市建设指标体系比较分析[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(12): 30-33. |

| [15] |

杨星, 孔越. 贵阳市健康城市建设评价指标体系构建及实证应用[J]. 中国卫生资源, 2019, 22(5): 386-390. |

| [16] |

杨丽, 孙之淳. 基于熵值法的西部新型城镇化发展水平测评[J]. 经济问题, 2015(3): 115-119. |

| [17] |

冯兴华, 钟业喜, 李峥荣, 等. 长江经济带城市体系空间格局演变[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(11): 1721-1733. |

| [18] |

刘乃全, 吴友. 长三角扩容能促进区域经济共同增长吗[J]. 中国工业经济, 2017(6): 79-97. |

| [19] |

Abadie A, Diamond A, Hainmueller J, et al. Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program[J]. Journal of the American Statistical Association, 2010, 490(105): 493-505. |

| [20] |

杨龙见, 岳童, 王佳文, 等. 房产税、资源配置与城市生产效率[J]. 财经研究, 2021, 47(10): 50-64. |

| [21] |

董梅. 低碳城市试点政策的工业污染物净减排效应——基于合成控制法[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2021, 23(5): 16-30. |

| [22] |

熊湘辉, 徐璋勇. 中国新型城镇化水平及动力因素测度研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(2): 44-63. |

| [23] |

宋君. 健康城市建设中多部门合作现状与对策研究[J]. 医学与哲学(A), 2014, 35(7): 54-57. |

| [24] |

梁鸿, 许非, 王云竹, 等. 论健康城市与社会经济发展[J]. 中国卫生经济, 2003(7): 8-9. |

| [25] |

王侠, 杨净, 刘晋名. 陕西省健康城市评价与规划思考[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2022, 54(1): 85-94. |

| [26] |

Simos J, Spanswick L, Palmer N, et al. The role of health impact assessment in Phase V of the Healthy Cities European Network[J]. Health Promot INT, 2015, 30(Suppl 1): i71-i85. |

| [27] |

徐源, 金春林, 方欣叶, 等. 世界一线城市卫生规划: 架构、趋势及经验启示[J]. 中国卫生资源, 2019, 22(2): 161-165. |

| [28] |

马琳, 邱五七, 郑英, 等. 部分健康城市建设发展进程与治理模式特点分析[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2020, 20(5): 402-406. |

(编辑 刘博)