2. 武汉大学全球健康研究中心 湖北武汉 430072

2. Global Health Institute, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China

卫生发展援助(Development Assistance for Health, DAH),是政府或非政府的卫生发展相关机构向中低等收入国家提供主要用于维持和改善健康状况的资金和物资的行为,也是发达国家参与全球卫生治理的重要抓手。长期以来,DAH受到发达国家的普遍重视,这些国家在联合国、世界卫生组织等国际组织中占有主导地位。美国在对外援助领域扮演着重要角色,是发展援助委员会(Development Assistance Committee,DAC)双边人道主义援助和发展合作援助重要的提供者[1];英国是全球卫生的第二大政府捐助国,捐助金额仅次于美国,领导和发起过大量健康相关项目,同时也参与国际多边援助,是国际公共卫生事业的重要参与者;日本是亚洲最大的捐助国,截至2020年,日本已经援助了190个国家和地区,按赠款等值计算的官方发展援助总额增加至163亿美元,占日本国民总收入的0.31%。[2]因此,三个发达国家的DAH现况和特征值得研究。

自新中国成立以来,我国的对外援助也在不断发展,特别是我国的援外医疗队赢得了广大受援国的好评。从“一带一路”倡议到共建“人类卫生健康共同体”,中国作为一个负责任的大国正更加积极地参与全球卫生治理。美国、英国和日本均是参与全球卫生治理的发达国家,对三国DAH的变化趋势以及特征进行研究有助于我国更好地了解发达国家DAH现状并更有效地参与国际卫生发展援助,因此具有重要现实意义。本研究通过梳理美、英、日三国DAH的变化趋势和特征,比较分析他们援助的特点及策略,期望为中国参与DAH提供启示和参考。

1 资料与方法 1.1 数据来源各国DAH数据来自于华盛顿大学卫生计量与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)2021年发布的DAH数据库(1990—2020版)。[3]该数据库包含多个维度的数据,适用于“援助国—渠道—受援国—健康领域”整个链条上的资金流向分析。[4]利用该数据库的数据可以对各个国家DAH的整体增长趋势、援助渠道、目标地区以及援助领域等进行描述性分析和对比分析。

1.2 研究维度本研究从援助的规模、渠道、领域、区域以及重点国家五个维度分析美国、英国、日本DAH的现状和特征。其中,援助渠道主要分为双边、多边(例如世界卫生组织、全球基金、联合国相关机构等)和非政府组织三种渠道。通过归纳相关项目,将援助领域主要分为传染病防控(包括艾滋病、疟疾、结核等)、非传染性疾病防控(包括精神卫生、烟草倡议等)、妇幼健康(包括生殖与孕产妇健康、儿童与新生儿健康)以及卫生体系建设(包括人力资源、疾病大流行的预防等)和其他(没有具体领域或具体领域不明确的信息)。援助区域主要依据世界银行的分类,将全球主要的受援国家划分为6个区域:东亚和太平洋地区、欧洲与中亚地区、拉丁美洲与加勒比海地区、中东与北非地区、南亚地区、撒哈拉以南非洲地区。

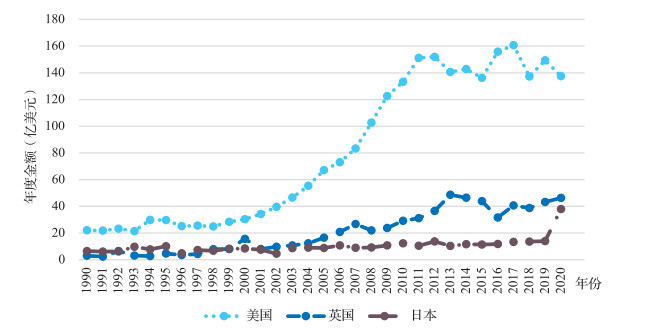

2 结果 2.1 援助规模变化自1990年以来,美、英、日三国的DAH规模总体呈逐年上升的趋势,其中美国的增长幅度最高,远远超过英国和日本(图 1)。1990年,美国DAH总额约为22.1亿美元,2020年增长到137.4亿美元,年平均增幅6.3%。自2010年以来,美国DAH年度总额一直保持在130亿美元以上,其中2017年达到最高值(160.7亿美元)。英国与日本在2005年之前援助规模较为接近,英国高于日本。英国由1990年的3.0亿美元增长到2020年的46.3亿美元,年平均增幅9.6%,日本的DAH年度总额基本稳定在20亿美元以下。

|

图 1 1990—2020年美国、英国、日本DAH援助规模年度变化趋势 |

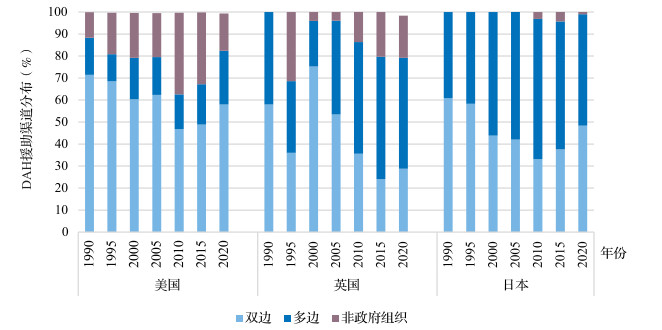

1990—2020年,美国DAH的渠道以双边援助为主,平均每年的双边援助额占当年援助总额的59.56%,非政府组织渠道次之,以上两种渠道占到美国DAH所有渠道的75%以上,其中有25年这两种渠道占到了80%以上。英国和日本的DAH在2010年之前以双边渠道为主,占比达50%左右,而2010—2020年,双边渠道的占比逐渐降至30%左右,多边渠道的占比增高,明显超过双边渠道。英国非政府组织援助的占比波动较大,前期最高可达31.46%(1993年),2010年以后,占比稳定在20%左右。进入21世纪后,日本主要援助渠道也从双边转向多边,但非政府组织渠道占比很低(图 2)。

|

图 2 1990—2020年美国、英国、日本DAH援助渠道的分布 |

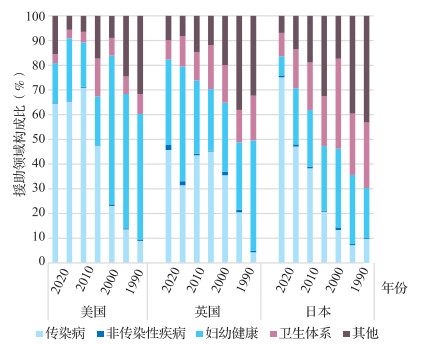

DAH的援助领域主要归类为传染病、非传染病、妇幼健康、卫生体系建设及其他。1990—1999年美国的援助领域中占比最大的是生殖与孕产妇健康;进入21世纪以后,对传染病的援助占据主导地位,特别是艾滋病,2005年以来对艾滋病领域的援助占比均在40%以上,对结核病领域的援助近年来也有所上升。英国DAH的援助在各个领域分布较为均匀,变化幅度总体不大。1990—2000年,以生殖和孕产妇健康领域为主,占比基本都在20%以上;此后该领域占比下降,儿童与新生儿健康领域占比则逐渐上升,最高达33.69%(2015年);艾滋病领域除2004—2011年占比达到20%以上,其他年份均在10%左右。日本是三个发达国家中最关注卫生体系建设的国家,其中1993年对卫生体系的援助占比达到最高(47.65%);其次是生殖与孕产妇健康、儿童与新生儿健康和传染病领域。可以发现三个发达国家对非传染性疾病领域的援助均非常低(图 3)。

|

图 3 1990—2020年美国、英国和日本DAH援助领域的分布 |

从目标区域来看,除了1990—1999年日本对东亚和太平洋地区的援助金额超过了撒哈拉以南地区,撒哈拉以南地区一直是三个国家援助的首要地区,且援助份额也不断上涨。2010—2018年三个国家对撒哈拉以南地区的援助份额分别是48.0%、40.9%、38.5%。除了撒哈拉以南地区,1990—1999年,美国援助的区域还有拉丁美洲与加勒比海地区、南亚地区、东亚和太平洋地区等。南亚地区也是英国和日本援助的重点地区之一,2010—2018年,两国对其援助份额分别占到了11.0%和15.6%。另外,东亚和太平洋地区是日本援助的重点区域,1990—1999年超过了撒哈拉以南地区,21世纪以后,日本平均每年在该区域的援助份额均超过了14.0%(表 1)。

| 表 1 美、英、日三国DAH的援助区域及金额(亿美元)分布 |

通过对美、英、日DAH累计援助额度前15位的受援助国家的对比分析发现,来自撒哈拉以南非洲地区的国家分别为12个、11个和8个。其余国家主要来自东亚与太平洋地区和南亚地区。其中,尼日利亚、印度、埃塞俄比亚、刚果民主共和国、乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚这7个国家均同时接受美、英、日的DAH,并且受援金额位于前15位(表 2)。

| 表 2 2010—2018接受美、英、日DAH累计额度前15位的国家 |

DAH数据库中中国的数据完整度较低,故将该数据库与现有的研究相结合,对中国的DAH现状进行概括。从援助规模上看,中国的DAH总额不断上升,1990—2010年,每年不超过5亿美元,2011—2020年,在5~10亿美元之间,2020年达到8.7亿美元。王云屏通过综合国内外学者的学术文章及报告,以及查阅政府的网站、报刊等,估算出中国政府每年在医疗卫生援助上的投入约3.8亿美元,接近双边卫生援助排名第五的德国。[5]

从援助渠道上看,中国以政府主导的双边援助为主,主要方式有派遣医疗队、物资捐赠、援建基础设施、开展疟疾防控以及进行人力资源培训等。[6]近年来,中国通过积极参与与发达国家、国际组织的国际合作,呈现出由双边援助向多边合作发展的趋势。[7]中国的非政府组织,尽管参与对外交往由来已久,然而走出去的水平却仍然滞后。[8]

从援助领域上看,我国的援助领域较为广泛但不集中。截至2019年底,中国累计向72个国家和地区派遣长期医疗队,共1 069批次27 484名医疗队员,涵盖内、外、妇、儿、中医、麻醉、护理、病理、检验、公共卫生等医学全领域。[9]之前,我国在各国主要实行统一的援助模式,近年来,通过建立专科中心、援建对口医院等方式,愈发注重专科医学的交流与合作。

从援助目标区域及国家上看,2000—2014年间,非洲是我国对外卫生援助最多的区域,占77.38%,其中93%分布在撒哈拉以南非洲地区。此后,尽管援助非洲的比例有所下降,但非洲仍然是我国对外卫生援助的首要地区。[10]

3 讨论自20世纪以来,美、英、日、中一直都在积极参与DAH和全球卫生治理,但其援助力度、援助渠道、援助领域、援助区域以及援助国家却各有侧重。

3.1 援助渠道的选择在援助渠道的选择上,各个国家也都有现实依据及利益考量。美国以双边渠道占优先地位,其主要原因可能在于,一方面,作为超级大国,已经在联合国、世界卫生组织等国际组织中享有超高地位,不需要通过投入大量资金来获得发言权及投票资格;另一方面,双边渠道具有针对性强、效率高等特点,在服务于受援国需求的同时,也完成本国在外的利益,把资金投入国际组织再由国际组织统一分配,可能导致援助意向被曲解。[11]对英国和日本来说,其需要通过参与国际组织的活动来提升国际影响力和谋求政治地位,因此他们更积极参加多边渠道,倡导双边与多边并举。[12-13]此外,近年来非政府组织在实施对外援助的过程中也起到了重要作用[14],如美国的盖茨基金会、英国的维康信托基金会(Wellcome Trust)等。以盖茨基金会为例,在卫生援助方面做出了巨大贡献,由于不属于美国官方发展援助,所以DAH数据库将其单独列出。实际上,盖茨基金会在某些方面也配合美国政府外交政策的实施,其开设的卫生项目一定程度上服务于美国国家利益。[15]由于非政府组织的参与,政府与非政府组织和其他的利益相关方的PPP(Public Private Partnership)合作模式为卫生发展援助开启了新的渠道,如全球疫苗免疫联盟。

3.2 援助领域的选择在援助领域的选择上,各个国家加入了对国家利益、国家战略和自我优势的考量,也各有自己的侧重点。美国是提供艾滋病相关援助最多的国家,自2003年小布什总统发布美国总统防治艾滋病紧急救援计划(PEPFAR)开始,艾滋病成为美国对撒哈拉以南非洲国家乃至对全球提供卫生援助最优先的领域。这可能与以下原因有关:一是艾滋病是美国最具威胁的传染病;二是美国认为艾滋病救助计划具备政治意义,能成为其巩固世界地位的重要手段之一。[16-17]英国对非洲的援助对象主要是妇女和儿童,重点表现在关心妇女的生育健康以及儿童的营养条件,这与英国联邦政府发布的非洲行动计划相对应。[18]日本具有开展全民健康覆盖的经验与能力,因此日本在全民健康覆盖领域积极开展援助,强调帮助各国维持和加强自己的卫生系统。[19]日本DAH关注的卫生体系主要包括卫生政策、初级卫生保健和卫生基础设施,其他的重要内容还有医疗服务、传染病等。[20]

3.3 援助区域的选择在援助区域上,撒哈拉以南非洲地区是三个发达国家援助的首要地区,这可能与下列原因有关:其一,非洲地区由于受到独特的气候条件、风俗习惯等因素的影响,是艾滋病、疟疾、肺结核和其他新发传染病的高发地区,又由于落后的经济水平和医疗卫生条件,导致疾病无法控制,加重当地居民的生活成本和疾病负担,需要给予基本的人道主义援助。其二,非洲的传染病疫情可能严重威胁全球卫生安全。其三,非洲丰富的物质资源、独特的地理位置、占全球四分之一的国家数量,使其成为发达国家竞相角逐的政治舞台。

3.4 中国的成就及问题中国一直积极参与DAH,自1963年中国派遣第一批援阿尔及利亚医疗队始,中国参与DAH取得巨大成就,先后提出“共赢”“授之以渔”和“人类健康命运共同体”等概念,从最初以单向医疗援助为主, 向双向和多边合作发展,其形式也多种多样,包括援外医疗队、专项医疗救助、紧急援助、捐赠药品及医疗器械、援建医院、医务人员技能培训等。撒哈拉以南非洲地区也是我国援助的首要地区,但由于国家间关系的复杂性、文化的差异性和管理体系的局限性,中国在参与DAH过程中也存在一些问题,如卫生援助与受援国需求不对等及资源的浪费;援外医疗队“派遣难”和“管理难”,援外模式单一;援助资源不足等。

总之,分析美国、英国和日本三个发达国家DAH的资金分配的特点发现:三国卫生发展援助的力度都在逐年扩大;重点区域均为撒哈拉以南非洲地区,但它们在援助的方式和领域各有侧重,美国以双边援助为主,主要援助领域是艾滋病;英国和日本以多边援助为主;英国主要关注妇幼健康领域,日本援助的主要领域是卫生体系建设。尽管DAH的确使某些国家的健康问题得到了改善,但撒哈拉以南非洲地区仍为援助重点,援助并没有明显促进当地卫生体系的建立和健康状况的改善,如何创新DAH的模式和准确评估卫生发展援助的效果将是未来的研究方向。

4 结论与建议总的来说,三个发达国家的卫生发展援助不断增加,且在各国利益、国家战略和自我优势的基础上各有重点。近年来,我国提出了“一带一路”和构建“人类健康命运共同体”的倡议。为了更好地参与到国际DAH中去,我国也应在已有实践的基础上,结合自身优势和国家战略,为全球的健康和安全贡献力量。基于三个发达国家DAH的分析,提出“四个融合”的建议,具体建议如下:

4.1 融合多元援助主体,形成援助合力我国目前还是以国家行为体为主的双边渠道占主导地位,与发达国家呈现的特点一致,但发达国家非官方参与DAH的份额较大,我国的社会组织尽管参与对外交往由来已久,走出去的水平却仍然滞后,这与我国目前相关法律不完善以及国内支持力度不够有关系。[8]因此,建议融合更多多元化的援助主体参与,包括引导高等院校、科研机构、慈善基金会、宗教团体、社会团体、企业等非国家行为体参与对外卫生援助事业[21],给予其更加完善的法律保障和政策支持,形成以政府为主导、多元援助主体共同发展的援助合力。

4.2 融合供需信息,聚焦援助领域通过对发达国家的援助领域分析发现,其与各自的国家战略和自身卫生特点密切相关,且都有所侧重。在我国,派遣医疗队、援建医疗卫生设施是我国对外卫生援助的重点工作。在国际援助体系中,援助国主导着援助的领域,导致供需信息不平衡,是影响援助效果的一个重要因素。因此,我国应该在平等合作的基础上,充分了解外方需求,深入调研,切实解决对方最为需要的问题。为了解决这类问题,中国目前正积极开展国别研究来制定点对点的精准合作策略。此外,中国在选择援助领域时,除了受援国本身的考量,还需要像发达国家一样考虑我国的国家战略,以及经济、文化和卫生特点,聚焦援助领域,形成自己的品牌效应。如在中医、远程医疗、疟疾或丝虫病等传染病的防控等方面,我国均有优势和经验。此外,推动发展中国家和不发达国家的数字化建设,可为中国DAH提供新模式和新动力。

4.3 融合援助资源,开展精准援助通过对发达国家的援助区域和援助国家的分析发现,国际DAH倾向于聚焦撒哈拉以南的非洲地区,发达国家和我国援助国家还有重叠,这不可避免会出现援助资源的交叉与浪费现象。目前,我国在世界55个国家(其中非洲有45个)的援外医疗队有千余名队员,平均一个队伍只有20人左右,还包括厨师、翻译、财务人员等,且医疗队大多位于受援国家较为偏远的地区,导致援助的效果和国际影响力受到影响。由于援助资源分散,导致了我国DAH难以形成合力,影响我国医疗援助的整体效果。因此,我国在选择援助国家时,应该建立援助国家评估的指标体系,从政治、经济、文化、贸易、卫生、受援情况等不同的维度进行评估和选择,对重点国家开展精准援助,融合援助资源,以提升DAH的援助效果。

4.4 融合信息技术,提升国际影响力在研究过程中发现,我国尚未建立起对外援助信息的统一发布渠道,这对我国的国际形象和国际话语权会造成一定的负面影响。[22]随着信息技术的发展和新媒体的广泛使用,信息通讯技术和信息化也必将是DAH的重要抓手。因此,首先要融合信息技术和数字资源,建立专业的信息发布平台、渠道和模式;其次要促进传统媒体和新媒体的融合,加强援外领域国际传播力的建设,传输中国经验和信息;最后要建立监测系统及时掌握我国援外领域国际传播舆论环境的整体态势,关注我国国际形象。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

OECD. United States[EB/OL]. //Development Co-operation Profiles. [2022-08-09]. https://doi.org/10.1787/45472e20-en

|

| [2] |

OECD. Japan[EB/OL]. //Development Co-operation Profiles. [2022-08-09]. https://doi.org/10.1787/2dcf1367-en

|

| [3] |

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Financing Global Health Visualization[EB/OL]. [2022-08-09]. http://vizhub.healthdata.org/fgh/

|

| [4] |

Grépin K A, Leach-Kemon K, Schneider M, et al. How to do (or not to do)...Tracking data on development assistance for health[J]. Health Policy and Planning, 2012, 27(6): 527-534. DOI:10.1093/heapol/czr076 |

| [5] |

王云屏, 金楠, 樊晓丹. 中国对外援助医疗卫生机构的历史、现状与发展趋势[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(8): 60-67. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2017.08.012 |

| [6] |

邱泽奇, 庄昱, 马宇民, 等. 从对非洲卫生援助中解读中国符号[J]. 非洲研究, 2017, 10(1): 49-69. |

| [7] |

郭佳. 后埃博拉时期中非卫生合作的趋向、挑战与建议[J]. 国际展望, 2017, 9(2): 114-131, 153-154. |

| [8] |

孙英哲, 高亚. 中国社会组织参与对外援助的障碍研究[J]. 国际公关, 2021(10): 40-42. |

| [9] |

国家国际发展合作署. 《新时代的中国国际发展合作》白皮书[EB/OL]. [2022-08-09]. http://www.cidca.gov.cn/2021-01/10/c_1210973082.htm

|

| [10] |

郑宇, 阳星月. 对非卫生援助新方向思考[J]. 中国投资(中英文), 2020(21): 82-84. |

| [11] |

庞殉, 何枻焜. 霸权与制度: 美国如何操控地区开发银行[J]. 世界经济与政治, 2015(9): 4-30, 155-156. |

| [12] |

周慧. 英国卫生外交探究[D]. 上海: 上海外国语大学, 2020.

|

| [13] |

吴波. 日本对非洲官方发展援助战略[J]. 西亚非洲, 2004(5): 29-33, 80. |

| [14] |

杜炎秋, 胡凯, 梁笛, 等. 美国近20年实施对外卫生援助的情况分析[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(6): 60-66. |

| [15] |

邓文韬. 盖茨基金会参与全球卫生治理研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2020.

|

| [16] |

程浏可. 美国对非洲的卫生外交研究[D]. 上海: 上海外国语大学, 2020.

|

| [17] |

刘长君. 美国对撒哈拉以南非洲官方卫生援助的现实考量——一项基于2001-2017年援助面板数据的实证研究[J]. 未来与发展, 2022, 46(1): 51-60. |

| [18] |

李喜英, 黄军英. 英国对非援助政策的调整[J]. 国际经济合作, 2012(4): 82-86. |

| [19] |

王婷婷. 日本卫生发展援助的经验与启示[D]. 武汉: 武汉大学, 2021.

|

| [20] |

王婷婷, 黎浩, 盖若琰, 等. 日本卫生发展援助及其对中国卫生合作的启示[J]. 中国卫生资源, 2021, 24(3): 328-333. |

| [21] |

王昱, 刘培龙. 中国对外卫生援助的历程、挑战和对策[C]. 中国国际战略评论, 2017: 94-106.

|

| [22] |

黄璐璐, 丁玮, 陆申宁, 等. 我国公共卫生对外援助与合作的进展和展望[J]. 热带病与寄生虫学, 2022, 20(3): 174-180. |

(编辑 刘博)